БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Печатался с 1857. Писал вначале на иврите. В 1860 вышел сборник стихов и статей «Суд мира», направленный против религиозного фанатизма и засилья кагальных заправил. Писатель стоял тогда на просветительских позициях. Он выступил с пропагандой естественнонаучных знаний, создал 3-томную «Историю природы» (1862—67). В 1862 написана повесть «Учитесь хорошо» (2-я, расширенная редакция под названием «Отцы и дети», 1868). В 60-е гг. взгляды М. эволюционируют от просветительско-народнических к революционно-демократическим. В книге «Критическим взглядом» (1867) писатель призывал бороться за интересы народа, за преобразование его жизни. В это время М. начал писать на идише, который был народным разговорным языком. В 1864 опубликовал повесть «Маленький человечек», в которой сатирически изображён прощелыга, пробивающий себе путь к богатству. В духе обличительной сатиры шестидесятников написан и драматический памфлет «Такса, или Банда городских благодетелей» (1869); здесь впервые в еврейской литературе даны картины классовых столкновений в еврейской среде. Горячей любовью к миру тружеников проникнута повесть «Фишка Хромой» (1869). В 70-е годы М. продолжает сатирическую линию в своём творчестве: повести «Кляча» (1873) и «Путешествие Вениамина Третьего» (1878). В таких произведениях, как «Заветное кольцо» (ч. 1—2, 1888), «Шлойме реб Хаим» (1894—1917), в заново переработанном варианте «Отцов и детей» (1912), он нарисовал широкие картины жизни еврейского народа. Творчество М. оказало большое влияние на развитие еврейской литературы; он является первым классиком новой еврейской литературы, основоположником литературного языка. Его произведения переведены на многие языки мира.

Соч.: Але верк, т. 1—20, Варшава, 1911—1923; Гезамелте верк, т. 1—6, М., 1935—40; в рус. пер. — Такса, М., 1884; В долине плача, М., 1912; Кляча, М., 1918; Фишка Хромой, М., 1929; Маленький человечек. Путешествие Вениамина Третьего, Фишка Хромой, М. 1961.

Лит.: Ойслендер Н., Грундшгрихн фун йидишн реализм, К., 1919; Менделе ун зайн цайт, М., 1940; Ременик Г., Менделе Мойхер-Сфорим ун Шолом-Алейхем, «Советиш геймланд», 1972, № 2.

Г. А. Ременик.

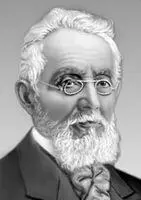

Менделе Мойхер-Сфорим.

Менделевий

Менделе'вий(лат. Mendelevium), Md, искусственно полученный радиоактивный химический элемент семейства актиноидов, атомный номер 101. Стабильных изотопов не имеет. Первые атомы М. синтезировали в 1955 американский учёные А. Гиорсо, Б. Харви, Г. Чоппин, С. Томпсон и Г. Сиборг, которые облучали ядра изотопа эйнштейния 253Es сильно разогнанными ядрами гелия (a-частицами). При этом протекала ядерная реакция 253Es (a, n) 256Md. Учёными Объединённого института ядерных исследований в Дубне в 1962 и позже для химических исследований были получены сотни атомов Md по реакции 238U ( 22Ne, р 3n) 256Md. В первых опытах американские учёные располагали всего 17 атомами нового элемента. Тем не менее удалось определить некоторые химические свойства нового элемента и установить его положение в периодической системе. Элемент назван в честь Д. И. Менделеева. Известны изотопы Md с массовыми числами 252, 254—258. Наиболее устойчив a-радиоактивный изотоп 258Md, период полураспада которого T 1/ 254 сут. Как и другие тяжёлые актиноиды, Md в растворах способен проявлять степень окисления +3. Кроме того, Md может иметь степени окисления +2 и, как в 1972, установили советские химики, +1.

Менделеев Дмитрий Иванович

Менделе'евДмитрий Иванович [27.1(8.2).1834, Тобольск, — 20.1(2.2).1907, Петербург], русский химик, открывший периодический закон химических элементов, разносторонний учёный, педагог и общественный деятель.

М. — сын И. П. Менделеева (1783—1847), директора Тобольской гимназии. Высшее образование М. получил на отделении естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге, курс которого окончил в 1855 с золотой медалью. В 1856 защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию; с 1857 в качестве доцента читал там же курс органической химии. В 1859—61 М. был в научной командировке в Гейдельберге, где подружился со многими находившимися там учёными, в том числе с А. П. Бородиным и И. М. Сеченовым. Работал в своей небольшой домашней лаборатории, а также в лаборатории Р. Бунзена в Гейдельбергском университете. В 1861 опубликовал учебник «Органическая химия», удостоенный Петербургской АН Демидовской премия. В 1864—66 профессор Петербургского технологического института. В 1865 защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» и тогда же был утвержден профессор Петербургского университета. В 1876 избран член-корреспондентом Петербургской АН, но кандидатура М. в академики была в 1880 отвергнута «... противодействием темных сил, которые ревниво закрывают двери Академии пред русскими талантами» (из письма профессоров Московского университета, цитата по книге: Бутлеров А. М., Соч., т. 3, 1958, с. 128). Забаллотирование М. Петербургской АН вызвало резкий протест общественности в России и за рубежом.

Во время происходивших в 1890 студенческих волнений М. передал министру народного просвещения И. Д. Делянову петицию студенческой сходки с пожеланиями дать автономию университету и отменить полицейские функции инспекции. Делянов вернул М. петицию, в ответ М. тотчас же подал прошение об отставке. В 1890—1895 состоял консультантом Научно-технической лаборатории Морского министерства. В 1890 изобрёл новый вид бездымного пороха («пироколлодий») и в 1892 организовал его производство. В 1892 М. назначен учёным хранителем Депо образцовых гирь и весов, преобразованного по его инициативе в Главную палату мер и весов (1893; ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева). Её управляющим (директором) М. оставался до конца жизни.

Научную деятельность М. чрезвычайно обширна и многогранна. Среди его печатных трудов (более 500) — фундаментальные работы по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, по вопросам экономики, народного просвещения и многим др. «Сам удивляюсь, чего только я не делывал на своей научной жизни. И сделано, думаю, недурно», — писал в 1899 М. (Соч., т. 25, 1952, с. 714).

В студенческие годы М. получил подготовку по химии у А. А. Воскресенского, по высшей математике — у М. В. Остроградского и по физике — у Э. Х. Ленца. Прекрасное владение методами математики и физики, применение их к разрешению химических проблем существенно отличает М. от большинства выдающихся химиков его времени.

Уже на первых порах научной работы главное внимание М. привлекают соотношения между составом, физическими свойствами и формами химических соединений. В выпускной диссертации «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу» (1856; Соч., т. 1, 1937) он делает попытку классифицировать химические элементы по кристаллическим формам их соединений, а в магистерской диссертации «Удельные объёмы» (1856; Соч., т. 1, 1937, т. 25, 1952) пользуется с той же целью понятием удельного объёма (частное от деления атомного или молекулярного веса на плотность простого или сложного вещества).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: