БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

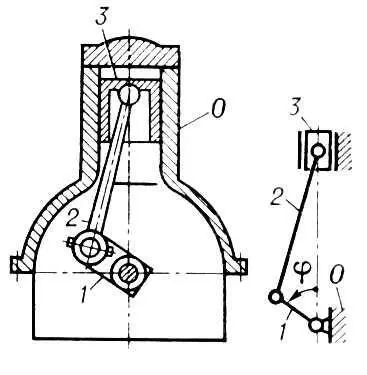

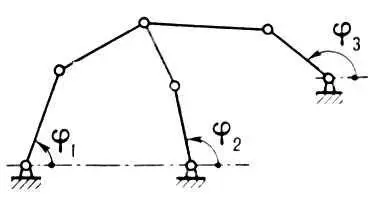

Для изучения движения звеньев М. составляется кинематическая схема, на которой указываются данные, необходимые для определения положения звеньев. На рис. 1 показан чертёж М. двигателя внутреннего сгорания и его кинематическая схема. На кинематической схеме кривошип и шатун условно представлены в виде отрезков, соединяющих центры шарниров, ползун — в виде прямоугольника, стойка О — в виде отрезка со штриховкой, изображающего направляющую ползуна, и треугольника с шарниром, имеющим неподвижную ось вращения. Для определения по кинематической схеме положения всех подвижных звеньев М. достаточно знать положение одного звена. Звено, положение которого для любого момента времени задано, называют начальным. При исследовании М. число начальных звеньев должно совпадать с числом его степеней свободы , т. е. с числом независимых переменных, определяющих положения всех звеньев. М. двигателя внутреннего сгорания имеет одну степень свободы; в качестве независимой переменной для М. можно принять угол j. В шарнирном М. с двумя степенями свободы, ( рис. 2 ) независимыми переменными могут быть углы j 1и j 2, или j 1и j 3, или, наконец, j 2и j 3.

М. применяется в тех случаях, когда нельзя получить непосредственно требуемое движение тел и возникает необходимость в преобразовании движения. Например, ротор электродвигателя и подшипники, в которых он вращается, не образуют М., т. к. в этом случае электроэнергия непосредственно преобразуется в требуемое движение без какого-либо промежуточного преобразования механического движения. М. появляется только тогда, когда требуется уменьшить угловую скорость выходного вала, т. е. устанавливается понижающая зубчатая передача. М. двигателя внутреннего сгорания преобразует прямолинейное движение поршня во вращательном движение коленчатого вала. М., предназначенный для преобразования вращательных или прямолинейных движений во вращательные (и наоборот), называется передаточным М., или передачей . В зависимости от вида звеньев различают зубчатые, рычажные, фрикционные, цепные, ремённые передачи. К этому же типу М. относятся гидро- и пневмопередачи. М., служащий для воспроизведения движения некоторой точки по заданной траектории, называется направляющим. Наибольшее распространение имеют М., воспроизводящие движение по прямой линии (прямолинейно-направляющие) и по дуге окружности (круговые направляющие). М., предназначенные для сложного перемещения твёрдого тела в пространстве или в плоскости, называются перемещающими.

В 60 — начале 70-х гг. 20 в. появились новые М., созданные для выполнения задач, связанных с космической техникой (М. для передачи вращения в вакууме, М. пространственной ориентации), медицинской техники (регулируемые аппараты, биопротезы), для работы в средах, недоступных или опасных для человека (подводные глубины, космос, атомные реакторы). Для выполнения этих работ нашли применение манипуляторы, основу которых составляют пространственные М. со многими степенями свободы. Развитие манипуляторов привело к созданию промышленных роботов , позволяющих автоматизировать процессы обработки, монтажа и сборки изделий. См. также Машин и механизмов теория .

Лит.: Кожевников С. Н., Есипенко Я. И., Раскин Я. М., Механизмы, 3 изд., М., 1965; Артоболевский И. И., Механизмы в современной технике, т, 1—2, М., 1970—71.

И. И. Артоболевский, Н. И. Левитский.

Рис. 1. Чертёж (а) и кинематическая схема (б) механизма двигателя внутреннего сгорания; 1 — коленчатый вал (кривошип); 2 — шатун; 3 — ползун; О — стойка; j — независимая переменная, угол поворота кривошипа.

Рис. 2. Схема шарнирного механизма с двумя степенями свободы (с двумя начальными звеньями).

Механизмы речи

Механи'змы ре'чи,условное название системы психофизиологических предпосылок, позволяющих человеку строить осмысленные высказывания и понимать чужую речь. В основе М. р. лежат функциональные физиологические системы, складывающиеся у человека в процессе его индивидуального развития под активным воздействием предметной деятельности и общения с др. людьми и невозможные без некоторых врождённых способностей и умений (например, правильной координации артикуляции, слогообразования и дыхания). Принцип системной локализации речевых функций в коре больших полушарий головного мозга обеспечивает возможность различной психофизиологической обусловленности одних и тех же (по языковой структуре) речевых высказываний. М. р. изучаются физиологией речи, психологией речи, а в их отношении к языковой структуре высказываний — психолингвистикой и нейролингвистикой .

Лит.: Выготский Л. С., Избранные психологические исследования, М., 1956; Жинкин Н. И., Механизмы речи, М., 1958; Лурия А. Р., Мозг и психические процессы, т. 1—2, М., 1963—70; его же, Высшие корковые функции человека, 2 изд., М., 1969; Леонтьев А. А., Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969.

А. А. Леонтьев.

Механика

Меха'ника[от греч. mechanike (téchne) — наука о машинах, искусство построения машин], наука о механическом движении материальных тел и происходящих при этом взаимодействиях между телами. Под механическим движением понимают изменение с течением времени взаимного положения тел или их частиц в пространстве. Примерами таких движений, изучаемых методами М., являются: в природе — движения небесных тел, колебания земной коры, воздушные и морские течения, тепловое движение молекул и т. п., а в технике — движения различный летательных аппаратов и транспортных средств, частей всевозможных двигателей, машин и механизмов, деформации элементов различных конструкций и сооружений, движения жидкостей и газов и многие др.

Рассматриваемые в М. взаимодействия представляют собой те действия тел друг на друга, результатом которых являются изменения механического движения этих тел. Их примерами могут быть притяжения тел по закону всемирного тяготения, взаимные давления соприкасающихся тел, воздействия частиц жидкости или газа друг на друга и на движущиеся в них тела и др. Обычно под М. понимают т. н. классическую М., в основе которой лежат Ньютона законы механики и предметом которой является изучение движения любых материальных тел (кроме элементарных частиц), совершаемого со скоростями, малыми по сравнению со скоростью света. Движение тел со скоростями порядка скорости света рассматривается в относительности теории , а внутриатомные явления и движение элементарных частиц изучаются в квантовой механике .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: