БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОБ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОБ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОБ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОБ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основными факторами ускорения О. о. с. являются: сокращение общей длительности технологического цикла; совершенствование технологии и организации производства; улучшение условий снабжения предприятий и сбыта продукции; чёткая организация платёжно-расчётных отношений.

Лит. см. при ст. Оборотные средства .

В. Л. Перламутров.

Оборачивающая призма

Обора'чивающая при'зма, см. Оборачивающая система .

Оборачивающая система

Обора'чивающая систе'ма, оборотная система, часть сложной оптической системы, поворачивающая на 180° изображения оптические предметов, создаваемые предшествующей (по ходу лучей света) частью оптической системы. Применение О. с. вызвано тем, что во многих случаях необходимо получать и рассматривать прямые изображения предметов, в то время как большинство объективов формирует перевёрнутые изображения. О. с. широко используют в зрительных трубах различных типов, в том числе в биноклях , некоторых типах микроскопов , перископах , проекционных аппаратах и т.д.

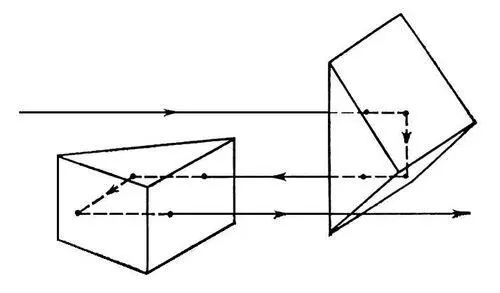

О. с. бывают призменными, линзовыми и зеркальными. В призменных О. с. наиболее употребительны прямоугольные призмы со взаимно перпендикулярными ребрами (т. н. призмы Порро), в которые лучи света входят перпендикулярно одной из граней, испытывают затем дважды полное внутреннее отражение от других граней и выходят параллельно и противоположно своему первоначальному направлению. (На принципе полного внутреннего отражения основано применение в О. с. и др. деталей из оптического стекла, обладающих плоскими гранями; их также называют оборачивающими призмами, хотя в строго геометрическом смысле они могут не быть призмами, см. Отражательные призмы .) Призменные О. с. позволяют существенно изменить длину оптической системы. В частности, О. с. из двух призм Порро ( рис. 1 ) значительно сокращают расстояния между объективом и окуляром (в приборах, предназначенных для визуального наблюдения, например в биноклях); изображение объекта при этом оборачивается без изменения его величины.

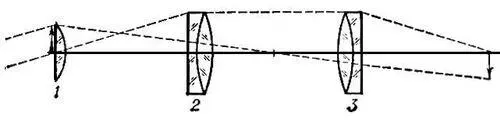

Типичная линзовая О. с. ( рис. 2 ) состоит из трёх компонентов: двух сложных линз 2 и 3 и добавочной плоско-выпуклой линзы 1 , назывчается коллективом. Коллектив, располагаемый вблизи фокальной плоскости предшествующего О. с. объектива, формирует изображение входного зрачка этого объектива посередине между линзами 2 и 3, что позволяет свести к минимуму поперечные размеры О. с. Применяя линзовые О. с., можно изменять размеры получаемого в конечном счёте изображения предмета, т. е. влиять на увеличение оптическое системы в целом (как в сторону возрастания, так и в сторону уменьшения). Плавное изменение расстояния между компонентами О. с. даёт возможность регулировать увеличение (что существенно в некоторых приборах). Кроме того, с помощью линзовых О. с. можно увеличивать общую длину оптической системы (это бывает необходимо, например, в перископах).

О. с. изготавливают и из волоконных элементов (см. Волоконная оптика , Световод ), если качество последних способно обеспечить необходимую разрешающую способность оптической системы.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1, М. — Л., 1948.

Г. Г. Слюсарев.

Рис. 2 к ст. Оборачивающая система.

Рис. 1 к ст. Оборачивающая система.

Оборин Лев Николаевич

Обо'ринЛев Николаевич [29.8(11.9).1907, Москва, — 5.1.1974, там же], народный артист СССР советский пианист, (1964). Окончил Московскую консерваторию в 1926 по классу фортепьяно. К. Н. Игумнова. С 1930 преподавал фортепьянную игру в Московской консерватории (с 1935 профессор). Среди учеников — Т. П. Кравченко, М. С. Воскресенский, Е. Г. Новицкая, А. Г. Севидов. Выступал как солист и ансамблист (в сонатных вечерах с Д. Ф. Ойстрахом, в трио с Д. Ф. Ойстрахом и С. Н. Кнушевицким). Игра О. отличалась ясностью замыслов, искренностью и теплотой чувств. Его обширный репертуар включал классическую и современную музыку, особенно удавались пианисту произведения Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. Был первым исполнителем ряда произведений советских композиторов, 1-я премия на 1-м Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Государственная премия СССР (1943). Награжден 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: О некоторых принципах фортепианной техники, в сборнике: Вопросы фортепианного исполнительства, в. 2, М., 1968, с. 71—80.

Лит.: Хентова С., Лев Оборин, Л., 1964; Рабинович Д., Портреты пианистов, 2 изд., М., 1970.

Я. И. Мильштейн.

Л. Н. Оборин.

Оборка

Обо'ркав полиграфии, часть текста полосы набора, имеющая меньшую длину строк, чем ширина полосы (страницы). О. располагается сбоку клише или таблицы.

Оборона

Оборо'на, вид боевых действий, применяемых с целью сорвать или отразить наступление противника, нанести ему поражение, удержать занимаемые позиции и создать условия для перехода в наступление. Войска обычно переходят к О. при невыгодных условиях обстановки, когда требуется выиграть время для сосредоточения сил и перехода в наступление или для экономии их на одних направлениях и создания превосходства над противником на др. направлениях, для отражения контратак и контрударов врага в ходе наступления, обеспечения флангов наступающих войск, закрепления захваченных рубежей. О. организуется заблаговременно или занимается в результате перехода войск к О. под воздействием противника. В зависимости от задач, привлекаемых сил и средств О. может иметь стратегическое, оперативное или тактическое значение.

В древнем мире и в средние века для О. использовали укрепленные города, крепости, замки. С оснащением армий (с 14—15 вв.) огнестрельным оружием началось строительство полевых оборонительных укреплений, б. ч. земляных, которые использовались для ведения огня по противнику и укрытия от его ядер и пуль. Появление в середине 19 в. нарезного оружия, обладающего большей скорострельностью и дальностью стрельбы, вызвало необходимость совершенствования способов О. Для повышения её устойчивости боевые порядки войск стали эшелонировать в глубину. Во время Севастопольской обороны 1854—55 впервые была создана укрепленная полоса глубиной 1000—1500 м , строились защищенные позиции для артиллерии. В то же время нарезное оружие позволяло поражать наступавшего противника, начиная с дальних дистанций. В русско-японскую войну 1904—05 русские войска при О. Порт-Артура применили систему траншей и ходов сообщения, а также более глубокие, чем прежде, оборонительные позиции (до 2—3 км ) и тыловые оборонительные рубежи. Появление пулемётов, магазинных винтовок и скорострельных пушек значительно усилило О. в огневом отношении, стала создаваться система огня, обеспечивавшая отражение массированных атак пехоты и кавалерии противника. В целом О. строилась ещё главным образом путём создания опорных пунктов с промежутками между ними; к О. приспосабливались местные предметы. В начале 1-й мировой войны 1914—18 в промежутках между опорными пунктами во всех армиях воевавших стран стали отрывать окопы, создавая сплошные линии траншей. Войска располагались на нескольких оборонительных позициях, эшелонированных в глубину на 3—4 км одна от другой. За этими позициями, вне досягаемости артиллерийского огня противника, оборудовались тыловые (запасные) оборонительные полосы. В результате О. стали строить по-новому на сплошном фронте с применением системы инженерных сооружений и заграждений, О. приобрела оперативную глубину. Полученный в ходе войны опыт указывал на необходимость строить О. с учётом ведения борьбы с танками, артиллерией, авиацией, химческим оружием. В 30-х гг. теория О. широкое развитие получила в Красной Армии. В связи с возросшей ударной силой наступающих войск считалось, что О. должна была быть глубокой, многополосной, противоартиллерийской, противотанковой, противосамолётной. К началу 2-й мировой войны 1939—45 и в ходе её в связи с массовым применением дальнобойной артиллерии, танков и авиации О. стали строить ещё более глубокой. Например, полоса О. корпуса Красной Армии имела глубину до 15 км и состояла из 2 оборонит. полос глубиной 4—6 км каждая. Оборонительная полоса состояла из 2—3 траншей. Всестороннее развитие О. получила в Советских Вооруженных Силах в Великую Отечественную войну 1941—1945, особенно в Московской битве 1941—42 и Ленинградской битве 1941—1944 , в Курской битве 1943 , в Балатонской оборонительной операции 1945 и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: