БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОБ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОБ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОБ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОБ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О. а. с. фильтрации предназначены для отделения полезного сигнала от помех, что необходимо, в частности, в радиолокации и при дальней радиосвязи. В условиях полной априорной информации о входных воздействиях (полезном сигнале и помехах) можно построить систему фильтрации, обеспечивающую экстремальное значение соответствующему критерию оптимальности, характеризующему работу системы. Однако в условиях недостаточности априорной информации обучение — единственный путь построения оптимальной системы фильтрации. В процессе обучения изменяются параметры системы фильтрации, а иногда даже её структура, в результате чего критерий оптимальности асимптотически приближается к своему экстремальному значению.

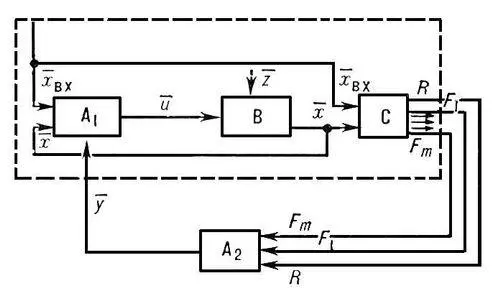

О. а. с. управления могут применяться на летательных аппаратах, в технологических агрегатах и др. Структурная схема типовой системы автоматического управления, в которой на основе обучения реализуется оптимальный (в определённом смысле) процесс управления, представлена на рис . Положим, цель управления состоит в том, чтобы обеспечить наименьшее значение некоторой величины (функционала) R , зависящей в общем случае от функций задающего  вх(t) и управляющего

вх(t) и управляющего  (t), воздействий и от управляемой величины

(t), воздействий и от управляемой величины  (t), т. е.

(t), т. е.

, (1)

, (1)

Эта цель должна быть достигнута при наличии определённых ограничений, состоящих в том, что некоторые величины (функционалы) F i , где i = 1, 2,..., m , не должны превосходить установленных для них значений, т. е.

, (2)

, (2)

где  (t) — возмущение, воздействующее на объект управления. Положим, кроме того, что полная априорная информация относительно

(t) — возмущение, воздействующее на объект управления. Положим, кроме того, что полная априорная информация относительно  (t) и

(t) и  вх (t) отсутствует, т.к. в противном случае задача построения оптимальной системы управления может быть, в принципе, решена без обучения. В рассматриваемой системе основная часть управляющего устройства A 1 имеет алгоритм управления, способный изменяться в широком диапазоне, а др. часть — А 2 может воздействовать на A 1 , перестраивая его алгоритм. Основываясь на цели управления, устройство А 2с помощью алгоритмов обучения и по мере накопления опыта, который определяется совокупностью реакций устройства A 1 на возможные изменения режимов работы объекта В , вырабатывает воздействия

вх (t) отсутствует, т.к. в противном случае задача построения оптимальной системы управления может быть, в принципе, решена без обучения. В рассматриваемой системе основная часть управляющего устройства A 1 имеет алгоритм управления, способный изменяться в широком диапазоне, а др. часть — А 2 может воздействовать на A 1 , перестраивая его алгоритм. Основываясь на цели управления, устройство А 2с помощью алгоритмов обучения и по мере накопления опыта, который определяется совокупностью реакций устройства A 1 на возможные изменения режимов работы объекта В , вырабатывает воздействия  * (t) , которые всё более и более приближаются к требуемым значениям. Требуемыми являются такие значения

* (t) , которые всё более и более приближаются к требуемым значениям. Требуемыми являются такие значения  (t) , которые в соответствии с полученными в вычислительном устройстве С значениями критерия оптимальности R (при ограничениях F* i ) перестраивают алгоритм работы A 1 т. о., что выполняются условия (1) и (2). Рассмотренная О. а. с. управления является асимптотически оптимальной.

(t) , которые в соответствии с полученными в вычислительном устройстве С значениями критерия оптимальности R (при ограничениях F* i ) перестраивают алгоритм работы A 1 т. о., что выполняются условия (1) и (2). Рассмотренная О. а. с. управления является асимптотически оптимальной.

Лит.: Фельдбаум А. А., Процессы обучения людей и автоматов, в сборнике: Кибернетика, мышление, жизнь, M., 1964; Нильсон Н. Дж., Обучающиеся машины, пер. с англ., M., 1967; Цыпкин Я. З., Адаптация и обучение в автоматических системах, M., 1968; его же, Основы теории обучающихся систем, M., 1970; Горелик А. Л., Скрипкин В. А., Некоторые вопросы построения систем распознавания объектов и явлений, M., 1974.

А. Л. Горелик.

Структурная схема автоматической обучающейся системы управления: A 1, A 2— устройство управления; В — управляемый объект; С — вычислительное устройство; ` х вх— задающее воздействие; u — управляющее воздействие; ` z — возмущение; ` х — управляемая величина; R — критерий оптимальности; F 1,..., F m— функционалы; ` y — корректирующее воздействие.

Обучение

Обуче'ние, процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду. В процессе О. реализуются цели образования и воспитания . Главный путь получения образования — О. в учебных заведениях различного типа, однако О. осуществляется не только в учебно-воспитательных заведениях, но и в семье, на производстве, в быту и др. сферах. Помимо специально организуемого О., проводимого в определённом режиме под руководством преподавателей, большое значение имеет самообучение, обычно называемое самообразованием .

Марксистско-ленинская теория О. принципиально отличается от педоцентрических буржуазных теорий, проповедующих аполитичность О., независимость от классовой структуры общества. В классовом обществе О. носит классовый характер и имеет целью формирование у членов общества определённой системы политических, философских, правовых, нравственных, этических взглядов, воспроизводство человека как элемента социально-экономической структуры, в первую очередь как элемента производительных сил, обладающего необходимыми физическими, интеллектуальными и производственными качествами. В капиталистическом обществе существует противоречие между потребностями капиталистического производства в хорошо подготовленных кадрах и стремлением господствующих классов по идеологическим мотивам ограничить общеобразовательный уровень трудящихся. В условиях социализма такого противоречия нет. В СССР и др. социалистических странах О. способствует решению важнейших проблем коммунистического строительства — созданию материально-технической базы коммунизма, становлению коммунистических общественных отношений, воспитанию нового человека, всестороннему развитию его физических, духовных и нравственных сил.

Содержание и характер О. определяются уровнем материального и культурного развития общества, в котором оно осуществляется. В первобытном обществе О. не отделялось от повседневной деятельности людей, было неорганизованным. Появление и распространение письменности позволило фиксировать накопленные знания, не относящиеся к непосредственной деятельности. Появилась необходимость в организованном О. и открытии специальных учреждений — школ, которые должны были передавать знания, умения подрастающему поколению, подготавливая его на этой основе к деятельности, к жизни. Цели, содержание О., его организация и методы на всех этапах развития человеческого общества изменялись в зависимости от характера общественных отношений, актуальных требований к общему образованию и профессиональной подготовке людей, от педагогических идей о самом О. (см. Педагогика ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: