БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ОП)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ОП) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ОП) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит . см. при ст. Опрыскиватель .

Г. П. Шамаев.

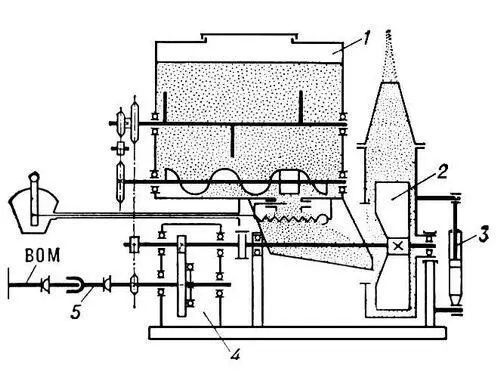

Рис. 1. Схема тракторного универсального опыливателя: 1 — бункер с мешалкой и питателем; 2 — вентилятор; 3 — гидроцилиндр для изменения угла наклона распыливающего наконечника; 4 — редуктор; 5 — карданная передача.

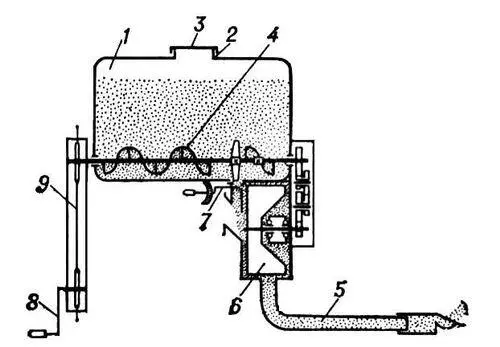

Рис. 2. Схема ранцевого вентиляторного опыливателя: 1 — бункер с питателем; 2 — горловина; 3 — крышка; 4 — питатель; 5 — труба с распыливающим наконечником; 6 — вентилятор; 7 — заслонка; 8 — рукоятка; 9 — цепная передача.

Опыт

О'пыт, основанное на практике чувственно-эмпирическое познание действительности, единство знаний и умений, навыков. В истории философии широкое распространение получили воззрения эмпиризма и сенсуализма , согласно которым О. трактовался как единственный источник знания. Представители идеалистического эмпиризма (Дж. Беркли, Д. Юм) ограничивали О. совокупностью ощущений и восприятий, отрицая, что в основе О. лежит объективная реальность. Материалистический эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций) исходил из того, что источником О. является материальный мир. «Из истории философии известно, что толкование понятия “опыт” разделяло классических материалистов и идеалистов» (Ленин В. И., Полное собрание сочинений, 5 изд., т. 18, с. 153). В противоположность эмпиризму, представители рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) полагали, что логическое мышление не может базироваться на О., т.к. он даёт неясное, смутное знание, приводящее к заблуждениям, и считали, что разум будто бы обладает способностью постигать истину непосредственно, минуя чувственно-эмпирический уровень познания.

В домарксистской философии наиболее глубоко проблема О. была рассмотрена в немецкой классической философии. И. Кант подверг критике положение рационалистов об интеллектуальной интуиции , а также попытки сенсуалистов вывести общие понятия из простой совокупности чувств. данных. По мнению Канта, люди обладают априорными (доопытными) формами рассудка, благодаря которым осуществляется синтез ощущений. Этим подчёркизалась активная роль познающего субъекта. Гегель исследовал познание как развивающийся многоуровневый процесс. О. выводится из движения сознания, которое ставит перед собой цель. Гегель считал, что поскольку достигнутый результат деятельности не полностью совпадает с поставленной целью, в процессе сравнения желаемого с достигнутым происходит преобразование взглядов на предмет, появляется новое знание о предмете. Этот процесс и составляет О.

В буржуазной философии 20 в. получили распространение субъективно-идеалистическая концепции, нередко выдвигающие понятие О. в гносеологическом отношении на первый план. При этом утверждается, что монистического воззрения как материалистов, так и идеалистов должны быть заменены более совершенным «нейтральным» монизмом, который устраняет из философского оборота категории материи и сознания, заменяя их категорией «чистого опыта» ( махизм ). В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» показал несостоятельность таких концепций, продолжающих по существу линию Беркли и Юма (см. там же).

Разновидностями субъективно-идеалистической трактовки О. являются прагматизм и инструментализм (О. как «инструментальный» план использования вещей), экзистенциализм (О. как внутренний мир непосредственных переживаний субъекта), неопозитивизм (О. как различные состояния сознания субъекта, трактовка вопроса об объективной реальности в качестве источника О. как псевдовопроса).

В противоположность идеализму и в отличие от созерцательного метафизического материализма, диалектический материализм рассматривает О. как нечто производное от объективной реальности. О. мыслится и как процесс активного, преобразующего воздействия человека на внешний мир, и как результат этого воздействия в виде знаний и умений, как процесс взаимодействия субъекта с объектом. Понятие О. по существу совпадает с категорией практики, в частности эксперимента, наблюдения. На их основе формируется О. как результат познания, включая совокупность исторически сложившихся знаний.

Накопление и передача О. из поколения в поколение составляет существенную характеристику общественного развития. Он объективируется в предметной и языковой формах, в ценностях культуры. О. как практическая деятельность человека и её результаты отражает уровень овладения объективными законами природы, общества и мышления, достигнутый людьми на данном этапе их исторического развития. Марксизм-ленинизм является научным обобщением и обоснованием О. революционной борьбы рабочего класса и всех трудящихся за социальное освобождение, строительства социализма и коммунизма, развития науки и культуры.

В. Г. Панов.

Опытные поля

О'пытные поля', 1) стационарный участок земли для проведения полевых опытов. 2) Опытное учреждение по сельскому хозяйству. О. п. как учреждение проводит полевые опыты для разработки рациональных приёмов возделывания с.-х. культур с учётом местных природных и экономических условий района. В отличие от научно-исследовательских институтов и опытных сельскохозяйственных станций , О. п. не занимаются теоретическими проблемами земледелия.

В дореволюционной России О. п. были первыми научно-исследовательскими учреждениями по сельскому хозяйству, сыгравшими видную роль в становлении научно обоснованного земледелия. Первое О. п. было организовано в 1840 при Горы-Горецкой земледельческой школе. В 1881 было создано О. п. при Новоалександрийском сельскохозяйственном институте. В 1865—67 Д. И. Менделеев создал О. п. в своём имении Боблово (Московской губернии). По его инициативе Вольное экономическое общество организовало ряд О. п. для проведения опытов с удобрениями и по обработке почвы: Полтавское (1884), Херсонское (1889), Донское, Лохвицкое, Одесское, Таганрогское (1894). Быстрее начали создаваться О. п. после сильного неурожая и голода 1891, когда стала очевидной необходимость ведения земледелия на научных основах. В 1913 имелось 77 О. п. Это был самый распространённый тип опытных учреждений того времени.

После Великой Октябрьской социалистической революции стала быстро развиваться сеть научных учреждений по сельскому хозяйству более высокой категории — институты (в 1974—222), их филиалы (39), опытные станции (432). О. п., сыграв важную роль в развитии с.-х. науки, утратили своё значение и их количество стало сокращаться (в 1974—32 О. п.). На базе многих старых О. п. были созданы опытные станции, а в некоторых случаях и институты. Сохранившиеся О. п. являются отделами соответствующих институтов и представляют собой стационарные опытные участки, расположенные в типичных для возделывания данной культуры условиях, где проверяются и дорабатываются результаты исследований, полученные в институте. Вместо О. п. получили распространение опорные пункты научно-исследовательских институтов и опытных станций (в 1974—233). Это вынесенные в условия производства (на поля или фермы совхозов и колхозов) небольшие подразделения научно-исследовательских учреждений, на которых проверяются, применительно к местным условиям, и затем внедряются в производство результаты стационарных исследований института или опытной станции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: