БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Б. Г. Могильницкий.

Д. М. Петрушевский.

Петрушевский Илья Павлович

Петруше'вскийИлья Павлович [родился 10(22).6.1898, Киев], советский историк-востоковед, специалист по средневековой и новой истории Ирана, Закавказья, Средней Азии, доктор исторических наук (1941), профессор ЛГУ (с 1947). В 1926 окончил историко-филологические факультеты Харьковского и Бакинского университетов. Автор работ по истории феодальных отношений, земледелия, социальных отношений в странах Среднего Востока, истории народных движений в Иране в средние века, источниковедческих исследований, истории ислама; многие работы П. переведены на персидский язык.

Соч.: Очерки по истории феодальных отношений в XVI — нач. XIX вв., Л., 1949; Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII — XIV вв., М.— Л., 1960; Движение сербедаров в Хорасане, «Уч. записки института востоковедения АН СССР», 1956, т. 14; Ислам в Иране в VII—XV вв., Л., 1966; К истории маздакитов в эпоху господства ислама, «Народы Азии и Африки», 1970, № 5; К истории рабства в халифате VII—Х вв., там же, № 3, 1971. Список трудов П. (до 1968) см. в кн.: Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки, Л., 1968, в. 2.

Петрушевский Федор Фомич

Петруше'вскийФедор Фомич (24.3.1828, Петербург,— 17.2.1904, там же), русский физик. Окончил Петербургский университет (1851), преподавал в гимназиях Петербурга (с 1853) и Киева (с 1857). С 1862 преподаватель, в 1865—1901 руководитель кафедры Петербургского университета. Организовал первый в России физический практикум для студентов (1865), был инициатором строительства Физического института при университете (1897). Первый председатель Русского физического общества (с 1872) и Физического отделения Русского физико-химического общества (1878—1901). С 1891 главный редактор «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона по точными естественным наукам. Исследования П., начатые под руководством Э. Х. Ленца , относятся к электромагнетизму и оптическому приборостроению. П. принадлежат работы по цветоведению и исследованию физических свойств масляных красок.

Лит.: Ченакал В. Л., Ф. Ф. Петрушевский и его работы по оптике и цветоведению, «Успехи физических наук», 1948, т. 36, в. 2; Боргман И. И., Памяти Петрушевского, «Журнал Русского физико-химического общества. Часть физическая», 1904, т. 36, в. 3.

Петрушка (персонаж кукольных представлений)

Петру'шка,главный персонаж русских народных кукольных представлений. По техническому устройству вид верховой куклы . П. был непременным участником представлений скоморохов . Описание П. впервые встречается у А. Олеария (17 в.). Изображения П. нередко фигурируют и в лубках 18 в. Выступления П. чаще происходили на ярмарках, на базарах, во дворах. Кукольник говорил за П., применяя так называемый пищик, благодаря чему голос становился металлически резким и далеко слышным. У П. большой крючковатый нос, смеющийся рот, часто два горба, он одет в красную рубаху и колпак с кисточкой (или в шутовской наряд). Об идейно-политическом значении представлений П. писали Н. А. Некрасов и М. Горький.

В первые годы существования советского театра кукол П. был главным персонажем новых пьес, претерпев значительные изменения в характере и костюме. Спектакли с участием П. ныне крайне редки, но система кукол, носящих общее название П., широко применяется в советском театре кукол.

Лит.: Симонович-Ефимова Н. Я., Записки петрушечника, М.— Л., 1925; Смирнова Н. И., Советский театр кукол 1918—1932, М., 1963.

Петрушка (раст. сем. зонтичных)

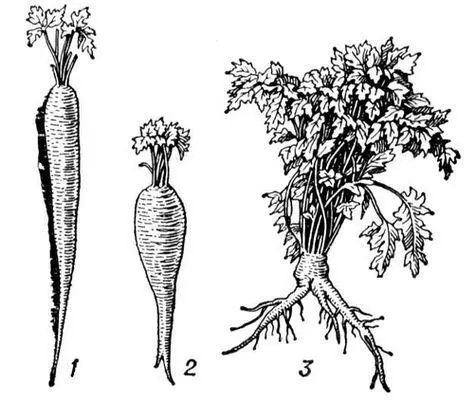

Петру'шка(Petroselinum), род растений семейства зонтичных. Однолетние или двулетние травы; известно 3 вида, из них в культуре один — П. огородная, или посевная (P. sativum или P. erisum),— двулетнее перекрёстноопыляющееся растение. В первый год образует розетку листьев и корнеплод, во второй — цветочный стебель (высотой 75—150 см ) и семена. Листья троякоперисторассечённые, гладкие или кудрявые. Цветки мелкие, желтовато-зелёные. Плод — двусемянка, семена мелкие с характерным запахом. Родина П. посевной — Средиземноморье. Культивируется в большинстве стран. Известны две разновидности: П. корневая (с утолщённым, неветвящимся корнеплодом) и П. листовая (с топким корнеплодом и ветвящимися листьями). В СССР возделывается преимущественно П. корневая. П.— растение холодостойкое, семена прорастают при температуре 2—3 °С. Корнеплоды при хорошем снежном покрове перезимовывают в поле. П. растет в различных климатических условиях при осенних, ранневесенних и летних посевах. Засухи не переносит. Нормы высева семян 4—6 кг/га . Глубина заделки 2—2,5 см . Уход состоит в рыхлении почвы, прореживании, прополке. Ценится за ароматичность, обусловленную высоким содержанием эфирных масел. Порошок из семян П., а также настои и сборы из листьев и травы применяют как мочегонное и ветрогонное средство. Листья и корнеплоды используют в свежем и сушёном виде как приправу к различным блюдам, а также в консервной промышленности.

Лит.: Справочник по овощеводству, под ред. В. А. Брызгалова, М., 1971.

Сорта петрушки: корневой (1 — Бордовикская, 2 — Сахарная) и листовой (3 — Обыкновенная).

Петршковице

Пе'тршковице(Petřkovice), поздне-палеолитическое поселение в Чехословакии, на левом берегу р. Одра, в окрестностях г. Острава. Раскопками (1952—53) чешского археолога Б. Климы обнаружены остатки трёх овальных в плане, с двумя очагами, долговременных зимних жилищ площадью 20—27 м 2каждое. В качестве топлива использовался, помимо костей, каменный уголь, добывавшийся поблизости. Найдены 2 маленькие фигурки обнажённых женщин из железной руды (гематита).

Лит.: Абрамова З. А., Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии, М.— Л., 1966; Klima B. Výsledky archeologického výzkumu na tábořišti lovců mamutů v Petřkovicich, okr. Ostrava v roce 1952 a 1953, «Časopis Silezského musea» (Acta Musei Silesiae), t. 4, Opava, 1955.

Петрянов-Соколов Игорь Васильевич

Петряно'в-Соколо'вИгорь Васильевич [родился 5(18).6.1907, с. Большая Якшень, ныне Горьковской области], советский физико-химик, академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1953), Герой Социалистического Труда (1971). После окончания МГУ (1930) работает в Физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова, с 1938 заведующий отделом; с 1947 одновременно профессор Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Основные труды посвящены изучению аэродисперсных систем. П.-С. разработал новые методы их исследования, изучил условия возникновения в них электрических зарядов и влияние этих зарядов на устойчивость аэрозолей; изучал законы фильтрации аэрозолей; создал новые виды фильтрующих материалов, получивших промышленное применение; предложил материалы для защиты от производственных и бытовых шумов. П.-С.— главный редактор журнала «Химия и жизнь» (с 1964). Государственная премия СССР (1941), Ленинская премия (1966). Награжден 3 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: