БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Д. А. Колесниченко.

Пешков Алексей Максимович

Пе'шковАлексей Максимович (1868—1936), настоящая фамилия М. Горького .

Пешковский Александр Матвеевич

Пешко'вскийАлександр Матвеевич [11(23).8.1878, Томск,—27.3.1933, Москва], советский языковед. Специалист в области теории грамматики (преимущественно синтаксиса) и методики сё преподавания. Окончил Московский университет (1906). Профессор 1-го МГУ (1921—24), Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова (1921—24), 2-го МГУ (1926—32). Представитель русской формально-грамматической школы; разрабатывал учение о формах языка, его грамматических средствах, типах значений; исследовал природу и функции интонации, взаимодействие грамматических и неграмматических языковых средств, условия их функционального сближения и взаимной компенсации и др. Основные труды: «Русский синтаксис в научном освещении» (1914, 7 изд. 1956), «Интонация и грамматика» (1928), сборники «Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика» (1925), «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики» (1930). Работы «Школьная и научная грамматика» (1914), «Синтаксис в школе» (1915), «Наш язык» (в. 1—3, 1922—27) направлены на сокращение разрыва школьной грамматики с грамматической теорией.

Лит.: Бернштейн С. И., Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского, в кн.: Пешковский А. М., Русский синтаксис в научном освещении, 6 изд., М., 1938; Белов А. И., А. М. Пешковский как лингвист и методист, М., 1958 (лит.).

И. Н. Кручинина.

Пешня

Пешня',ударное орудие в виде железного или стального заострённого наконечника длиной около 1/ 2 м , весом 2—4 кг , с раструбом, в который вставляется деревянная рукоять длиной до 1 м . Употребляется главным образом на Севере СССР для пробивания прорубей (при зимнем рыболовстве), для околки («опешивания») льда вокруг судна, оставленного на зимовку в воде; иногда для ломки камня и копания. В морском зверобойном промысле П. прикалывают моржей, белух и тюленей.

Пешт

Пешт(Pest), медье в Венгрии. Пл. 6,4 тыс. км 2Население 870 тыс. чел. (1970). Административный центр — г. Будапешт (самостоятельная административная единица). Большая часть территории — равнина, главным образом вдоль обоих берегов Дуная. Экономика в сильной степени связана со столицей страны — Будапештом , где занята значительная часть населения П. Хозяйство дополняет промышленность столицы или обслуживает её нужды. Добыча бурого угля, машиностроение (производство автомобилей, подшипников, электротехнических изделий, вагонов и др.), промышленность стройматериалов, текстильная, химическая, по переработке фруктов и овощей (в гг. Цеглед и Надькёрёш). Сельское хозяйство имеет в основном пригородное направление. В междуречье Дуная и Тисы — крупное товарное (частично на экспорт) садоводство, виноградарство и овощеводство. Посевы пшеницы, ржи, кукурузы; свиноводство.

Пештак

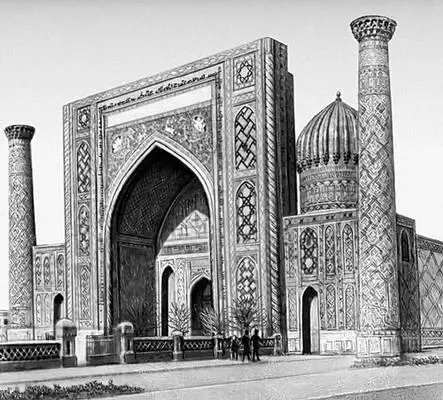

Пешта'к,пиштак, портал, характерный для средневековых общественных и культовых зданий Ближнего и Среднего Востока. Обычно имеет вид вертикально вытянутого прямоугольника, прорезанного большой арочной нишей стрельчатого очертания, в которой расположен вход. В Средней Азии П. известен с 11 в., наибольшее развитие получил в конце 14—17 вв.: в это время П. представлял собой как бы самостоятельную, часто богато декорированную (резной терракотой, майоликой) часть здания, нередко значительно превосходящую его по высоте.

Пештак медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде. 17 в.

Пещерная фауна

Пеще'рная фа'уна,спелеофауна, комплекс животных, обитающих в пещерах , трещинах горных пород и иных местообитаниях гипогеи (подземной области жизни). Изучается биоспелеологией, смыкающейся с наукой о жизни в подземных водах — фреатобиологией (или включающей последнюю). Для П. ф. характерны представители многих групп беспозвоночных, а из позвоночных — некоторые земноводные (например, протей) и пещерные рыбы . П. ф. делят обычно на 3 экологические группы: троглобионтов (постоянных обитателей гипогеи), троглофилов (живущих помимо гипогеи, где они проходят полный жизненный цикл, и вне её, в сходных условиях) и троглоксенов (проходящих в гипогее часть жизненного цикла). Для троглобионтов характерны депигментация, слепота, а также (для животных, обитающих в крупных подземных полостях) удлинение придатков, иногда увеличение размеров тела (так называемый пещерный гигантизм); обмен веществ у них замедлен, жизненный цикл обычно растянут. Пещерам, как правило, присущи высокая влажность воздуха, что смягчает различия между условиями в воде и на суше (поэтому водные животные могут здесь долго жить вне воды, а сухопутные переносят периодические затопления, иногда добывают пищу в воде), а также постоянная температура. В связи с отсутствием в гипогее зелёных растений, жизнь здесь поддерживается внесением органических остатков извне (гуано летучих мышей, приносимые водой растительные остатки и т.п.) и деятельностью автотрофных хемосинтезирующих бактерий (например, Perabacterium spelei в пещерах Франции). Многие троглобионты — реликты больших или малых древних фаун. Сухопутная П. ф. формируется за счёт фауны, обитающей в лесной подстилке, почве, норах и т.п., водная — в значительной части имеет морское происхождение.

С. И. Лёвушкин.

Пещерные города

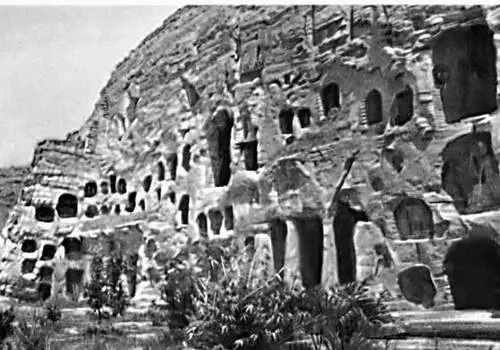

Пеще'рные города',остатки главным образом средневековых населённых пунктов (городов, замков, монастырей, селений), где имеются искусственные или естественные пещеры (обычно в песчаниках, известняках, лёссах, лёссовидных породах). П. г. известны в СССР, на Балканском полуострове, в Италии, Китае ( Дуньхуан ), Индии ( Аджанта ), Турции и др. В СССР наиболее значительны: Уплисцихе и Вардзиа в Грузии, Каламита (Инкерман), Эски-Кермен , Чуфут-Кале , Мангуп в Крыму. Пещеры служили жилищами, культовыми, погребальными или хозяйственными помещениями. Они обычно сочетались с наземными сооружениями. После прекращения жизни в П. г. наземные постройки разрушились, сохранились только пещеры, расположенные по склонам ущелий, долин рек и т.п. Поэтому таким поселениям дали общее название «П. г.».

В СССР и некоторых других странах П. г. объявлены заповедниками, где ведётся исследовательская и экскурсионная работа.

Пещерный буддийский храм Юньган близ г. Датун. Китай.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: