БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Архитектура островной и малоазийской Греции. Театр в Пергаме. 2 в. до н. э.

«Битва богов с гигантами» (фрагмент). Рельеф фриза Большого алтаря Зевса в Пергаме. Мрамор. Около 180 до н. э. Античное собрание. Берлин.

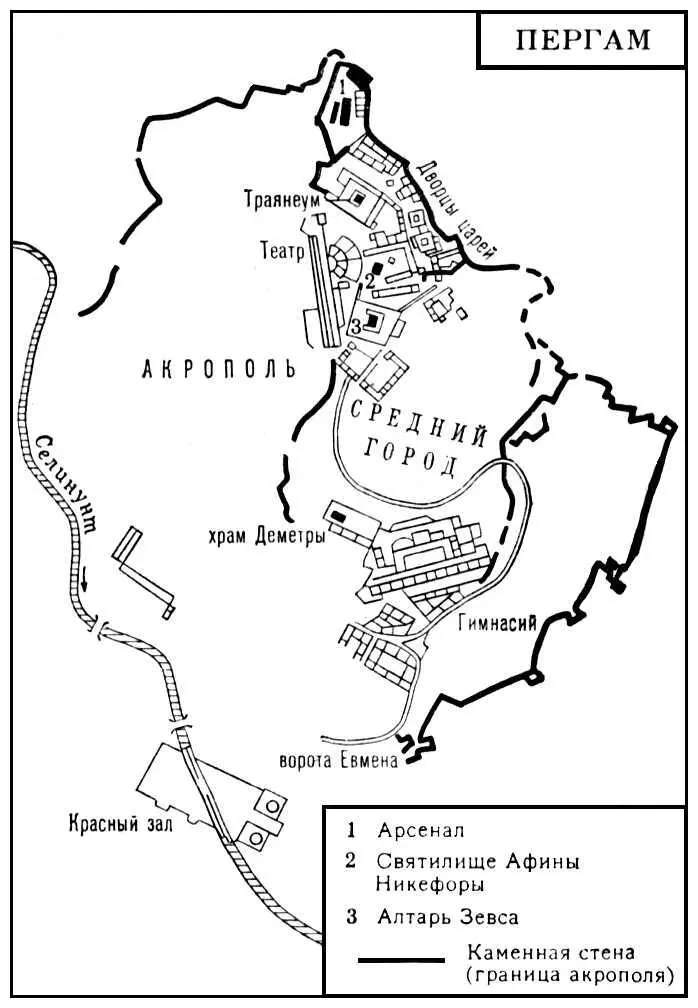

Пергам.

Пергам (древн. гос-во)

Перга'м,Пергамское царство (греческое Pérgamos), древнее государство (283—133 до н. э.) в северо-западной части Малой Азии Центр — г. Пергам Основателем царства П. был управляющий казной государства Лисимаха в Пергамской крепости грек Филетер, выступивший в 283 против Лисимаха и завладевший его казной Филетер создал новое эллинистическое государство в области Мисия и основал династию Атталидов . С 231 правители П. стали именоваться царями. Населяли П. местные племена (мисийцы, масдиены, пафлагонцы), а также греки и македоняне Природные богатства П. (лес, мрамор, руды, пастбища и т. д. ), а также выгодное географическое положение на побережье Средиземного моря способствовали быстрому экономическому подъему страны. Высокого развития достигли в П. земледелие, скотоводство, ремесло (ткачество, гончарное, оружейное, красильное, строительное, кожевенное дело), внешняя торговля (зерном, смолами, кожей, красками, тканями, корабельным лесом, керамикой, благовониями, пергаментом). Главным портом П. был г. Элея. В сельском хозяйстве основными производителями были зависимые и полузависимые общинники, платившие натуральную и денежную подати в царскую казну. Часть земли находилась у военных поселенцев (катеков), нёсших военную службу и плативших поземельную подать. Свыше половины армии П. составляли наёмники различных категорий. В каменоломнях, рудниках, ремесленных мастерских, преимущественно царских, использовался труд рабов. В состав П. входил ряд городов-полисов; одни из них являлись подданными правителей П. (в них находились царские гарнизоны, они облагались прямыми налогами: Теос, Траллы, до 167 — Эфес), другие пользовались автономией и входили в П. на договорных началах (Лампсак, Магнесия и др.). В зависимости от Атталидов находились некоторые крупные храмовые объединения (например, Пессинунт в Галатии). Подвластные Атталидам территории управлялись назначавшимися царём стратегами.

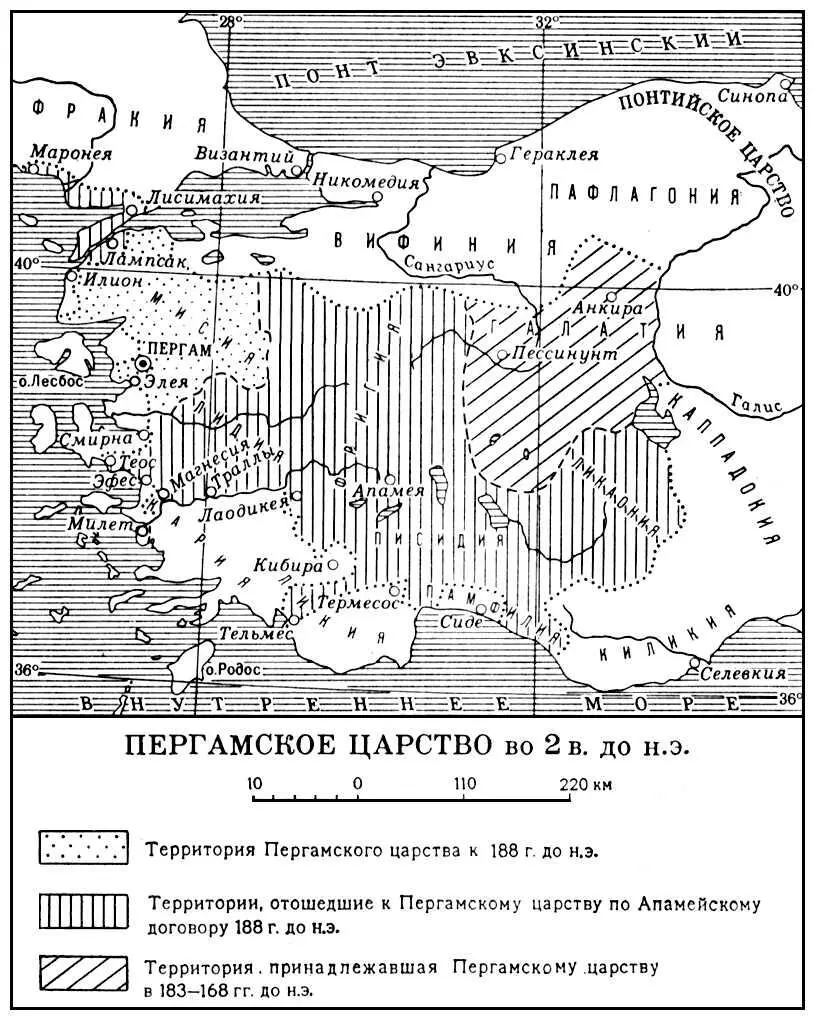

П. вёл войны с царством Селевкидов, Македонией, Галатией. Во время 2-й Македонской (200—197) и так называемой Сирийской (192—188) войн цари П. выступали союзниками Рима, за что получили после заключения Апамейского договора 188 до н. э. Херсонес, область Лидию, Фригию, часть Карии и Памфилии, некоторые греческие города Малой Азии. В 183 П. захватил Галатию, но после восстания галатов (168—167) потерял её. При Аттале II (160/159—138) и Аттале III (138—133) П. постепенно утратил значение самостоятельной державы в связи с усилением влияния римлян. В 133 Аттал III завещал своё царство Риму, обеспечив при этом свободу некоторым городам П. и прежде всего его столице. В 133 (или 132) в П. вспыхнуло антиримское восстание под руководством Аристоника . После его подавления (129) римлянами на территории П. была образована римская провинция Азия, получившая провинциальное устройство в 126 до н. э.

Лит.: Юлкина О. Н., Пергамскнй декрет 133 г. до н.э., «Вестник древней истории», 1947, № 4; Колобова К. М., Аттал III и его завещание, в сборнике: Древний мир, М., 1962; Свенцицкая И. С., Социально-экономические особенности эллинистических государств, М., 1963; Hansen Е., The Attalids of Pergamon, N. Y., 1947; Magie D., Roman rule in Asia Minor, v. I — 2, Princeton, 1950; Mc Shane R. B., The foreign policy of the Attalids of Pergamum, Urbana, 1964.

Пергамское царство во 2 в до н. э.

Пергамент

Перга'мент(нем. Pergament, от греч. Pérgamos — Пергам, город в Малой Азии, где во 2 в. до н. э. широко применялся П.), вид недублёной кожи, представляющей собой золёное или обеззоленное и высушенное гольё . Волокна в П. склеены в бесструктурную рогообразную массу, часто прозрачную. П. обладает относительно большой прочностью на разрыв (100—120 Мн / м 2 , или 10—12 кгс / мм 2), в сильно натянутом состоянии при ударе деревянным предметом издаёт чистый звук. В прошлом П. применялся как основной материал для письма, а также для изготовления колчанов и щитов. До изобретения книгопечатания на П. были написаны основные письменные памятники средневековой России и Европы.

Различают следующие виды П.: кожу для деталей ткацких станков (гонков, бесшумных неискрящих шестерёнок), сшивку для приводных ремней и музыкальный П. (для барабанов). П. для гонков и шестерён вытесняется полимерными материалами.

Основная задача технологического процесса в производстве П.— сохранить в наименее измененном состоянии природный белок шкуры. Поэтому волосяной покров удаляют или механически, или уничтожают в концентрированном растворе Na 2S, что позволяет получить наименее разрыхлённую структуру коллагена и, следовательно, наибольшую прочность П. Отмоку и золение проводят в короткие сроки, не повышая температуры. П. после сушки увлажняют и дополнительно жируют по бахтарме глицерином с добавками органических дубящих веществ .

Л. П. Гайдаров.

Пергамино

Пергами'но(Pergamino), город на В. Аргентины, в провинции Буэнос-Айрес. 41,6 тыс. жителей (1960). Узел железных и шоссейных дорог. Центр с.-х. района (зерновые и масличные культуры, травосеяние, мясо-молочное животноводство). Мукомельная, маслодельная промышленность. Ж.-д. мастерские.

Пергидроль

Пергидро'ль,техническое название 30%-ного водного раствора перекиси водорода H 2O 2. Прозрачная жидкость без цвета и запаха, с «металлическим» привкусом. П.— окислитель и отбеливатель во многих производствах. Разбавлением П. получают «медицинскую» 1—3%-ную H 2O 2—дезинфицирующее средство. Основная масса H 2O 2производится в виде П., удобного для транспортировки и невзрывоопасного при хранении. Для уменьшения потерь активного кислорода в П. добавляют стабилизаторы хранения, обычно фосфаты и салицилат натрия. При попадании на кожу П. вызывает жжение и появление белых пятен, вскоре исчезающих.

Пергола

Пе'ргола(итал. pérgola), увитая зеленью беседка или коридор из трельяжей (лёгких решёток) на арках или столбах. Служат укрытием от зноя. П. в почти лишённых тени террасных садах 16 в. и регулярных парках 17—18 вв. (см. также Садово-парковое искусство ) являлись объёмными акцентами на фоне насаждений, подстриженных в виде ровных стенок-шпалер. Применяются в современном парковом строительстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: