БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит. см. при ст. Пиридоксалевые ферменты .

Пирикуляриоз риса

Пирикулярио'з ри'са,опасное заболевание риса, вызываемое несовершенным грибом Piricularia oryzae. Распространён во всех рисосеющих районах мира. Проявляется образованием пятен различной формы и окраски на листьях, листовых влагалищах, стеблевых узлах, метёлках и семенах. Поражённые листья отмирают, стебли ломаются, метёлки преждевременно засыхают или образуют щуплые семена. Наибольший вред приносит п. р. во время колошения-цветения. Потери урожая 15—40%. Значительно снижается и качество зерна. При эпифитотии растения гибнут. Возбудитель болезни в период вегетации имеет несколько поколений, распространяется с помощью конидий, зимует в форме мицелия на послеуборочных остатках (1—3 года) и в семенах. Развитие П. р. происходит при высокой влажности воздуха (не ниже 88%) и температуре 15—35 oC. Возможна передача инфекции с поливной водой. Резерватором возбудителя П. р. могут быть также дикие формы риса и др. злаки. Меры борьбы: возделывание устойчивых сортов; запашка пожнивных остатков; сжигание стерни на участках с сильным развитием болезни; обработка заражённых посевов и протравливание семян риса фунгицидами.

Лит.: Пересыпкин В. Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. М., 1969.

Н. А. Тихонова.

Пиримидин

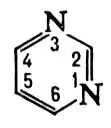

Пиримиди'н, 1,3-диазин, гетероциклическое соединение, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, спирте, эфире; t пл21 oC, t kип124 oC.

П.— очень слабое однокислотное основание, образует четвертичные соли по одному атому азота, с перекисью водорода H 2O 2даёт N-окись. П. с трудом вступает в реакции электрофильного замещения (например, галогенирования, сульфирования, нитрования); с магнийорганическими и литийорганическими соединениями, NaNH 2и KOH реагирует легко, давая продукты замещения водорода в положении 4. П. получают восстановлением его 2,4,6-трихлорпроизводного продукта реакции POCl 3и барбитуровой кислоты ). П. и его производные входят в состав как отдельных нуклеотидов , так и важнейших биополимеров - нуклеиновых кислот (см. Пиримидиновые основания ) , а также многих биологически активных веществ (витамина B 1, антибиотика амицетина, барбитуратов и др.).

Рис. к ст. Пиримидин.

Пиримидиновые основания

Пиримиди'новые основа'ния, пиримидины, группа природных соединений, производных гетероциклического азотистого основания пиримидина. Играют важнейшую роль в жизнедеятельности организмов, входя в состав нуклеиновых кислот. В последних найдены П. о.: цитозин (2-окси-б-аминопиримидин), урацил (2,6-диоксипиримидин), тимин (5-метилурацил) и в меньших количествах так называемые минорные основания (5-метилцитозин и др.), доля которых наиболее высока в транспортных рибонуклеиновых кислотах (тРНК). В РНК П. о. связаны гликозидной связью с углеводом рибозой, а в дезоксирибонуклеиновых кислотах (ДНК) — с дезоксирибозой, образуя нуклеозиды. Монофосфорные эфиры нуклеозидов — нуклеотиды— основные структурные единицы нуклеиновых кислот. Содержание П. о. в ДНК равно содержанию пуриновых оснований ; в РНК их обычно несколько меньше, чем пуриновых оснований («правила Чаргаффа»). Благодаря способности специфически (по принципу комплементарности ) взаимодействовать с пуриновыми основаниями П. о. участвуют в кодировании и передаче наследственной информации нуклеиновыми кислотами. Нуклеотиды, содержащие П. о., играют также важную роль в обмене углеводов (уридиндифосфат), лецитина (цитидиндифосфат). Биосинтез П. о. в клетках происходит в результате превращений производных оротовой кислоты.

А. С. Антонов.

Пирин

Пири'н,Пирин-Планина, горный массив на Ю.-З. Болгарии (южные отроги в Греции). Протягивается с С.-З. на Ю.-В. между долинами рр. Струма и Места. Длина около 75 км, высота до 2914 м (г. Вихрен). Сложен преимущественно гранитами, кристаллическими сланцами, мраморами. В гребневой зоне на С.— альпийские формы рельефа. Водораздельные пространства пенепленизированы; склоны крутые, глубоко расчленены ущельями и долинами рек, у подножий — многочисленные термальные источники. Осадков 600—1000 мм в год, зимой обильные снегопады. До высоты 2000 м — горные леса (в нижнем поясе — дубовые, грабовые, буковые, в верхнем — преимущественно сосновые), выше — сосново-можжевеловый стланик, горные луга. Лесоразработки. Животноводство (овцы, крупный рогатый скот). Народный парк Вихрен (Болгария). Туризм.

Пирит

Пири'т(греч. pyrítes líthos, буквально — камень, высекающий огонь, от pýr — огонь; название связано со свойством П. давать искры при ударе), серный колчедан, железный колчедан, минерал химического состава FeS 2(46,6% Fe, 53,4% S). Нередки примеси Со, Ni, As, Cu, Au, Se и др. В кристаллической структуре типа каменной соли (NaCl) атомы Fe занимают положение Na, а гантелеобразные пары  — положение Cl. П. кристаллизуется в кубической системе, образуя кубические, пентагондодекаэдрические и реже октаэдрические кристаллы; распространён чаще всего в виде сплошных зернистых масс. Цвет светлый, латунно-жёлтый; блеск металлический. Твердость по минералогической шкале 6—6,5; плотность 4900—5200 кг/м 3 .

— положение Cl. П. кристаллизуется в кубической системе, образуя кубические, пентагондодекаэдрические и реже октаэдрические кристаллы; распространён чаще всего в виде сплошных зернистых масс. Цвет светлый, латунно-жёлтый; блеск металлический. Твердость по минералогической шкале 6—6,5; плотность 4900—5200 кг/м 3 .

П. распространён наиболее широко в месторождениях гидротермального происхождения, колчеданных залежах (см. Колчеданы ) , в которых сосредоточены главные массы этого минерала. П. является сырьём для получения серной кислоты, серы и железного купороса. В СССР месторождения П. имеются на Урале (Дегтярское, Калатинское и др.), Алтае, в Казахстане, Закавказье и др. районах; за рубежом — в Норвегии, Испании (Рио-Тинто), Италии, на острове Кипр, в США, Канаде, Японии. См. также Сульфиды природные.

Пиритная плавка

Пири'тная пла'вка(в металлургии меди), процесс переработки сплошных колчеданных (пиритных) руд, представляющих собой пирит (FeS 2), ассоциированный с тем или иным количеством халькопирита (CuFeS 2). Теория пиритной плавки разработана в конце 20-х гг. 20 в. А. А. Байковым и В. Я. Мостовичем. П. п. ведётся в шахтных печах с расходом кокса 2—4% в основном за счёт теплового эффекта реакций окисления расплавленного сернистого железа у фурм и ошлакования образующейся при этом закиси железа:

FeS 2® FeS + S; 2CuFeS 2® Cu 2S + 2FeS + S;

FeS +  O 2= FeO + SO 2.

O 2= FeO + SO 2.

Интервал:

Закладка: