БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

х cos l + у sin l = j —j 0,

где l — долгота пункта наблюдения.

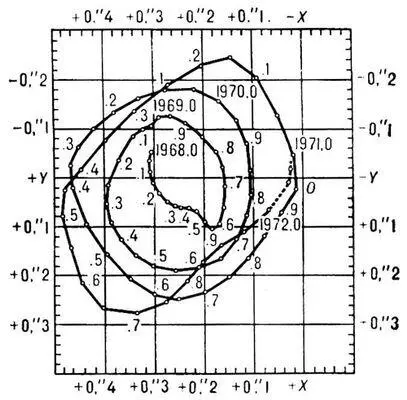

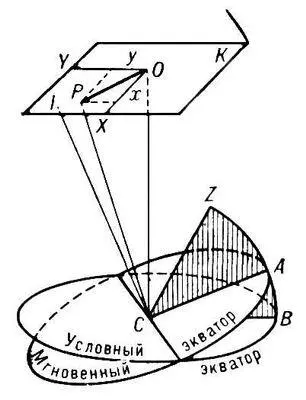

Данные о движении П. г. показывают, что полюс Р движется по поверхности Земли в направлении её суточного вращения вокруг полюса инерции I , в которой наименьшая ось эллипсоида инерции Земли пересекает плоскость К и при этом описывает неправильную спиралевидную кривую — полодию ( рис. 2 ), витки которой постепенно смещаются относительно условного международного начала О в сторону Гренландии. Полодия Южного полюса имеет такую же форму, как и Северного.

Периодическая составляющая движения П. г. слагается из двух частей: движения по кривой, близкой к окружности, с периодом 1,2 года, которое называется свободным движением П. г. или свободной нутацией, и годового движения. Амплитуда свободного движения П. г. значительно меняется, приближаясь в максимуме к 0,3’’ (например, в 1910, 1955, 1965) и уменьшаясь почти до нуля в минимуме (в 1927, 1935, 1961, 1968). Годовое движение П. г. происходит по эллипсу, полуоси которого, по определению А. Я. Орлова, равны 0,088’’ и 0,075’’ (1’’ соответствует примерно 31 м на поверхности Земли). В теории движения П. г. рассматривались различные модели Земли. Считая её абсолютно твёрдым телом, Л. Эйлер вывел (опубликовал 1790) формулу, связывающую период свободного движения П. г. со значениями главных моментов инерции Земли, из которой следовало, что этот период должен равняться 305 сут (период Эйлера). Но в действительности, как установил из анализа наблюдений американский астроном С. Чендлер (1892), он значительно больше и близок к 433 сут (период Чендлера). Расхождение между периодами Эйлера и Чендлера С. Ньюком объяснил влиянием упругих деформаций Земли и перемещений воды в океане, которые происходят под действием изменений центробежной силы, обусловленной движением П. г. Так была установлена зависимость периода свободного движения П. г. от механических свойств Земли, а вместе с тем и возможность применения данных о движении П. г. к изучению внутреннего строения Земли. В частности, они использовались при проверке выводов теории вращения Земли с жидким ядром, которой занимались Ф. А. Слудский, А. Пуанкаре , Х. Джефрис, М. С. Молоденский и др. Согласно этой теории, кроме уже упомянутых составляющих движения П. г., может происходить движение с периодом, близким к суткам (по расчётам Молоденского он равен 23 h56 m54 sзвёздного времени). Подтверждение существования такого движения было получено Н. А. Поповым из наблюдений двух зенитных звёзд в Полтаве.

Годовое движение П. г. вызывается сезонным перераспределением масс на поверхности Земли, главным образом масс воздуха, вследствие чего меняются центробежные моменты инерции. Х. Джефрис выяснил, что нарушение правильного годового хода этого процесса может возбуждать и поддерживать свободное движение П. г.; напротив, вязкость Земли вызывает затухания движения полюсов. При такой трактовке явления оказалось возможным применять к анализу движения П. г. аппарат теории случайных функций.

Для каждого витка полодии можно найти центр — средний полюс эпохи наблюдений, который, как показывает теория, у любой модели Земли всегда должен находиться вблизи полюса инерции I . А. Я. Орлов разработал метод вычислений, позволяющий находить координаты мгновенного полюса относительно среднего полюса эпохи наблюдений непосредственно по результатам определений изменения широт. Выдвинута гипотеза о значительных перемещениях П. г. в геологическом прошлом. Делаются попытки проследить движение полюсов Земли вплоть до докембрия по данным об остаточной намагниченности горных пород (см. Палеомагнетизм ) .

Лит.: Орлов А. Я., Служба широты. Избр. труды, т. 1, К., 1961; Куликов К. А., Изменяемость широт и долгот, М., 1962; Манк У., Макдональд Г., Вращение Земли, пер. с англ., М., 1964.

Е. П. Федоров.

Рис. 2. Движение Северного полюса Земли с 1968 по 1972. Положения полюса отмечены через десятую часть года. Координатная сетка проведена через 0'', 1 (315 см ).

Рис. 1 к ст. Полюсы географические.

Полюсы геомагнитные

По'люсы геомагни'тные, точки пересечения магнитной оси Земли с её поверхностью. В первом приближении магнитное поле Земли описывается как поле однородно намагниченного шара ( диполя ) , магнитная ось которого составляет угол около 11,5° с осью вращения Земли. В этом приближении П. г. — полюсы однородно намагниченного земного шара. В П. г. сходятся все геомагнитные меридианы. Местоположение П. г. определяется по данным о компонентах основного (главного) магнитного поля Земли (см. Земной магнетизм ) . Координаты П. г. на 1970 (по уточнённым данным): Северное полушарие j = 78° 31' с. ш., l = 70° 01’ з. д.; Южное полушарие (j = 78° 31' ю. ш., l = 109° 59' в. д.

Полюсы и поляры

По'люсы и поля'ры. Полярой точки Р относительно линии 2-го порядка L называется множество точек Q таких, что точки Р, О и точки пересечения прямой PQ с линией L образуют гармоническую четвёрку (см. Гармоническое расположение ) . Поляра является прямой линией. Точка Р по отношению к своей поляре называется полюсом. Аналогично определяются полюсы и полярные плоскости относительно поверхности 2-го порядка. П. и п. удовлетворяют принципу взаимности, т. е., если поляра точки Р проходит через точку Q, то поляра точки Q проходит через точку Р. Если линия L является невырожденной, то относительно этой линии любая прямая имеет определённый полюс и любому полюсу соответствует определённая поляра. Т. о. устанавливается взаимно однозначное соответствие между точками и прямыми (являющееся частным случаем коррелятивного преобразования ) . П. и п. применяются в проективной геометрии при классификации линий и поверхностей 2-го порядка.

Лит. см. при ст. Проективная геометрия.

Полюсы магнитные Земли

По'люсы магни'тные Земли', точки на поверхности Земли, в которых вектор индукции магнитного поля Земли направлен вертикально: вниз на Северном полюсе и вверх на Южном (в районе некоторых очень сильных магнитных аномалий, например Курской, Восточно-Сибирской, наблюдаются локальные магнитные полюсы). П. м. З. находятся вблизи географических полюсов Земли. В П. м. З. сходятся все изогоны и меридианы магнитные. Со временем координаты и знак полярности П. м. З. меняются (см. Земной магнетизм ) . Координаты П. м. З. на 1970 (по уточнённым данным): Северное полушарие (j = 75,0 ± 0,5° с. ш., l = 99,0 ± 1,0° з. д.; Южное полушарие (j = 66,5 ± 0,5° ю. ш., l = 140,0 ± 1,0° в. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: