БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Различают несколько видов П. Электронная П. обусловлена смещением в поле Е электронных оболочек относительно атомных ядер; ионная П. (в ионных кристаллах) — смещением в противоположных направлениях разноимённых ионов из положения равновесия; атомная П. обусловлена смещением в поле Е атомов разного типа в молекуле (она связана с несимметричным распределением в молекуле электронной плотности). Температурная зависимость этих видов П. слабая: с ростом температуры П. несколько уменьшается.

В физике твёрдых и жидких диэлектриков под П. понимают среднюю П. (поляризацию Р, рассчитанную на 1 частицу и приходящуюся на единицу поля: a = P/EN, где N — число частиц). П. полярных диэлектриков называется ориентационной. Поляризация диэлектриков при скачкообразных переходах его частиц из одного возможного состояния в другое под действием поля Е можно описывать, вводя релаксационную П. Характерной особенностью этих видов П. является их резкая зависимость от температуры.

В литературе по физике диэлектриков иногда называют П. коэффициент пропорциональности c между Р и Е: Р = c Е, т. е. диэлектрическую восприимчивость.

Понятие П. получило большое применение в физике диэлектриков, молекулярной физике и физической химии. Для относительно простых систем связь между П. и макроскопическими характеристиками вещества описывается, например для электронной П., Лоренц — Лоренца формулой или Клаузиуса — Моссотти формулой, а с учётом ориентационной П. — формулой Ланжевена — Дебая. С помощью этих (и подобных им) формул можно экспериментально определять П. Понятие П. применяется для объяснения и исследования ряда оптических явлений: поляризации света, рассеяния света, оптической активности, комбинационного рассеяния света, особенно в системах из многоатомных молекул (в частности, белков).

Лит.: Сканави Г. И., физика диэлектриков (область слабых полей), М. — Л., 1949; Фрёлих Г., Теория диэлектриков, пер. с англ., М., 1960; Волькенштейн М. В., Строение и физические свойства молекул, М. — Л., 1955.

А. А. Гусев.

Поляриметр

Поляри'метр,1) прибор для измерения угла вращения плоскости поляризации монохроматического света в оптически-активных веществах (дисперсию оптической активности измеряют спектрополяриметрами). В П., построенных по схеме полутеневых приборов ( рис. 1, 2 ), измерение сводится к визуальному уравниванию яркостей двух половин поля зрения прибора и последующему считыванию показаний по шкале вращений, снабженной нониусом. Эту методику, несмотря на её принципиальную простоту, отличает достаточно высокая для многих целей точность измерений, что обусловило широкое применение полутеневых П. Однако более распространены автоматические П. с фотоэлектрической регистрацией, в которых та же задача сопоставления двух интенсивностей решается поляризационной модуляцией светового потока (см. Модуляция света ) и выделением на выходе приёмника света сигнала основной частоты ( рис. 3 ). Современные автоматические П. позволяют измерять углы оптического вращения с точностью ~ 0,0002°.

2) Прибор для определения степени поляризации р частично поляризованного света (см. Поляризация света ) . Простейший такой П. — полутеневой поляриметр Корню, предназначенный для измерения степени линейной поляризации. Основными элементами этого П. служат призма Волластона (см. Поляризационные призмы ) и анализатор. Поворотом анализатора (шкала поворота проградуирована на значения р ) уравнивают яркости полей, освещаемых пучками, которые при выходе из призмы имеют неодинаковую интенсивность. Фотоэлектрический П. в наиболее простом случае измерения степени линейной поляризации состоит из вращающегося вокруг оптической оси П. анализатора и фотоприёмника. Отношение амплитуд переменной составляющей тока приёмника к постоянной непосредственно даёт р. Поставив перед П. фазовую пластинку четверть длины волны (см. Компенсатор оптический, Поляризационные приборы ) , можно использовать его для измерения степени круговой (циркулярной) поляризации.

П. широко и эффективно применяются в первую очередь в поляриметрии для изучения структуры и свойств веществ, а также для других научных исследований и решения технических задач. В частности, измерения степени циркулярной поляризации излучения космических объектов позволяют обнаруживать сильные магнитные поля во Вселенной.

Лит.: Шишловский А. А., Прикладная физическая оптика, М., 1961; см. также лит. к ст. Поляризация света , Поляриметрия .

В. С. Запасский.

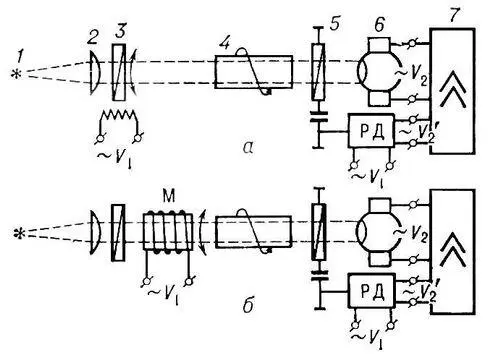

Рис. 3. Схемы автоматических поляриметров с фотоэлектрической регистрацией, основанные на модуляции света по плоскости поляризации (схема б отличается от а лишь наличием магнитооптического модулятора М, поэтому её элементы не снабжены цифровыми обозначениями). 1 — источник света; 2 — конденсор; 3 — поляризатор-модулятор света по плоскости поляризации; 4 — ячейка (кювета) с измеряемым оптически-активным веществом; 5 — анализатор; 6 — фотоприёмник; 7 — усилитель; РД — реверсивный электродвигатель. Промодулированный по интенсивности (после прохождения через анализатор) свет преобразуется фотоприёмником в переменное напряжение V 2, усиливаемое до V' 2которое подаётся на одну из двух обмоток двухфазного РД, кинематически связанного с анализатором и отсчётным устройством. На другую обмотку подаётся синусоидальное (модулирующее) напряжение V 1; его частота равна частоте первой гармоники модулируемого света. РД автоматически поворачивает анализатор на угол, равный измеряемому вращению. Результат измерений не зависит от изменений интенсивности света, амплитуды угловых колебаний плоскости его поляризации и коэффициента усиления в 7, что позволяет проводить измерения для сред с большим поглощением и не требует стабилизации усиления.

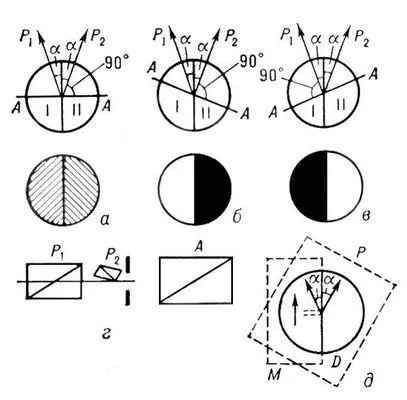

Рис. 2. Полутеневые поляризаторы. Плоскости поляризации двух их половин P 1и P 2составляют между собой малый угол 2a. Поэтому, если плоскость поляризации анализатора АА перпендикулярна биссектрисе 2a (а), обе половины I и II поля зрения имеют одинаковую освещённость, т. е. не полностью погашены (полутень, откуда название). При малейшем повороте анализатора относительная освещённость I и II резко меняется (б и в). Примеры конструкций полутеневых поляризаторов: г — схема Липпиха; P 1и P 2— две поляризационные призмы, одна из которых закрывает половину поля зрения, А — анализатор; д — схема Лорана; за поляризационной призмой Р устанавливают фазовую пластинку М в 1/ 2длины волны, главная плоскость которой составляет угол a с плоскостью поляризации Р; D — диафрагма, ограничивающая поле зрения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: