БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К весне 1895 П. построил чувствительный и надёжно работавший приёмник, пригодный для беспроводной сигнализации (радиосвязи). В качестве передатчика П. применил видоизменённый вибратор Герца, возбуждаемый катушкой Румкорфа. К концам стержней вибратора П. прикрепил квадратные металлические листы размером 40´40 см. Сигнализация производилась замыкателем (ключом) в цепи питания катушки Румкорфа. В первых опытах по радиосвязи, проведённых в физическом кабинете, а затем в саду Минного офицерского класса, приёмник обнаруживал излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60 м. При проведении опытов П. заметил, что подсоединение к когереру вертикального металлического провода (антенны) приводило к увеличению расстояния уверенного приёма. 25 апреля (7 мая) 1895 на заседании физического отделения Русского физико-химического общества П. сделал научный доклад об изобретении им системы связи без проводов и продемонстрировал её работу; о содержании доклада П. напечатано в газете «Кронштадтский вестник» от 30 апреля (12 мая) 1895, в «Журнале Русского физико-химического общества», 1895, т. 27, в. 8, часть физическая, и там же, 1896, т. 28, в. 1, часть физическая.

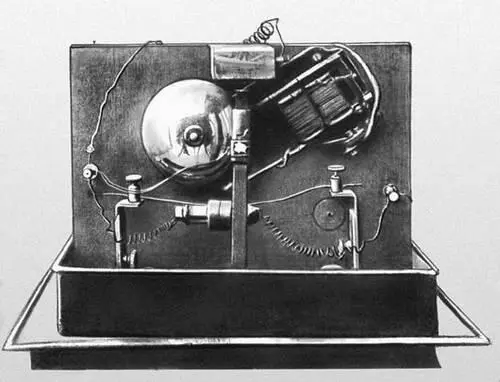

Во время опытов в 1895 П. обнаружил, что его приёмник реагирует также и на грозовые разряды. Поэтому П. построил специальный прибор, записывающий на движущуюся бумажную ленту сигналы, вызванные электромагнитным излучением гроз. Этот прибор, названный впоследствии грозоотметчиком, в 1895—96 использовался им для изучения характера атмосферных помех. Приёмник П. ( рис. 2 ) и грозоотметчик П. ( рис. 3 ) хранятся в Центральном музее связи в Ленинграде.

В 1895—96 П. занимался усовершенствованием созданных им приборов, выступал с докладами и показом их работы. Весной 1897 в опытах в Кронштадтской гавани П. достиг дальности радиосвязи 600 м, а летом 1897 при испытании на кораблях — 5 км. В это время он обнаружил, что металлические корабли влияют на распространение ЭВ и предложил способ определения направления на работающий передатчик. Во время опытов в 1897 П. пользовался ЭВ, лежащими на границе дециметрового и метрового диапазонов.

К этому же времени относятся работы П. по изучению рентгеновских лучей; им сделаны первые в России рентгеновские снимки предметов и конечностей человека.

В 1899 П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий — помощники П. — обнаружили детекторный эффект когерера. На основе этого эффекта П. построил «телефонный приёмник депеш» для слухового приёма радиосигналов (на головные телефоны) и запатентовал его (Русская привилегия № 6066 от 1901). Приёмники этого типа выпускались в 1899—1904 в России и во Франции (фирма «Дюкрете») и широко использовались для радиосвязи. В начале 1900 приборы П. были применены для связи во время работ по ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» у острова Гогланд и при спасении рыбаков, унесённых на льдине в море. При этом дальность связи достигла 45 км. В 1901 П. в реальных корабельных условиях получил дальность связи 148—150 км.

Работы П. получили высокую оценку уже его современников в России и за рубежом: так, приёмник П. был удостоен Большой золотой медали на Всемирной выставке 1900 в Париже. Особым признанием заслуг П. явилось постановление Совета Министров СССР, принятое в 1945, которым установлен День радио (7 мая) и учреждена золотая медаль имени А. С. Попова, присуждаемая АН СССР за выдающиеся работы и изобретения в области радио. Имя П. носят: Школа связи в Кронштадте, Высшее военно-морское училище в Ленинграде, Одесский электротехнический институт связи, Центральный музей связи, Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи, улица в Ленинграде, где он жил, и многие др.

Соч.: Условия наивыгоднейшего действия динамо-электрической машины, «Электричество», 1883, № 15—16; Случай превращения тепловой энергии в механическую, «Журнал Русского физико-химического общества», 1894, т. 26, в. 9; Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний, там же, 1896, т. 28, в. 1; О телеграфировании без проводов, «Электротехнический вестник», 1897, № 48; О беспроволочной телеграфии. Сб. ст., докладов, писем и др. мат-лов, М., 1959; An application of the coherer, «The Electrician», 1897, v. 40, № 1021.

Лит.: А. С. Попов в характеристиках и воспоминаниях современников, М. — Л., 1958; Изобретение радио. А. С. Попов. Документы и материалы, М., 1966; Бренев И. В., Начало радиотехники в России, М., 1970.

В. М. Родионов.

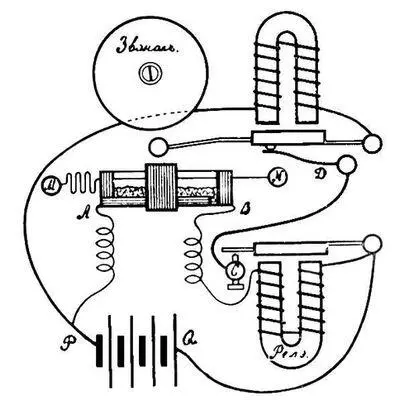

Рис. 1. Схема радиоприёмника А. С. Попова: М и N — держатели, к которым посредством лёгкой часовой пружины подвешен когерер; А и В — платиновые пластинки когерера, к которым через поляризованное реле (Релэ) постоянно подводится напряжение электрической батареи (Р—Q).

Рис. 2. Внешний вид радиоприёмника А. С. Попова.

А. С. Попов.

Рис. 3. Внешний вид грозоотметчика А. С. Попова.

Попов Алексей Дмитриевич

Попо'вАлексей Дмитриевич [12(24).3.1892, г. Николаевск, ныне Пугачев Саратовской области, — 18.8.1961, Москва], советский режиссёр, теоретик театра и педагог, народный артист СССР (1948), доктор искусствоведения (1957). Член КПСС с 1954. Учился в школе живописи в Казани С 1912 актёр МХТ. В 1918—23 актёр, режиссёр и руководитель Театра студийных постановок (Кострома), где создал ряд спектаклей, следуя творческим принципам МХТ («Потоп» Бергера, «Сверчок на печи» Диккенса, «Вечер, посвященный Парижской Коммуне» и др). В 1923—30 режиссёр 3-й Студии МХТ (с 1926 — Театр им. Евг. Вахтангова), где активно утверждал советскую драматургию, поставив спектакли «Виринея» Сейфуллиной и Правдухина (1925), «Разлом» Лавренева (1927). В 1930—35 художественный руководитель Театра Революции; в его постановках пьес Н. Ф. Погодина «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932), «После бала» (1934) нашла убедительное сценическое воплощение героика социалистических строек.

Деятельность П.-режиссёра, отмеченная правдивым, многогранным раскрытием духовного мира человека нового, социалистического общества, особенно полно проявилась в Центральном театре Красной (ныне Советской) Армии (ЦТСА), который он возглавлял в 1935—60. Здесь П. создал большие народно-героические спектакли, посвященные созидательному труду и воинским подвигам советского человека. Типические черты современника П. раскрывал через бережную, тонкую передачу психологии каждого отдельного образа и одновременно через насыщенные мыслью и чувством массовые сцены. Среди его работ в ЦТСА — «Год 19-й» Прута (1936), «Сталинградцы» Чепурина (1944), «Степь широкая» Винникова (1949), «Поднятая целина» по Шолохову (1957). Ставил спектакли, посвященные истории России: «Полководец Суворов» Бехтерева и Разумовского (1939), «Полководец» Тренева (1945), «Флаг адмирала» Штейна (1950) — в ЦТСА; «Иван Грозный» («Трудные годы») А. Н. Толстого (1946) — во МХАТе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: