БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пороги

Поро'ги, участки русла реки, на протяжении которых наблюдается резкое падение реки при значительной скорости течения. П. образуются обычно в местах пересечения рекой скалистых гряд или выходов трудноразмываемых горных пород, а также скоплений валунов, продуктов горных обвалов и т.д. Иногда П. являются остатками водопадов. На реках, имеющих П. и значительный местный перепад высот, часто сооружаются ГЭС (например, Днепрогэс — на П. Днепра, Волховстрой — на П. Волхова). Обычно П. сильно затрудняют судоходство и сплав и вызывают необходимость сооружения обводных каналов.

Пороговый сигнал

Поро'говый сигна'л, сигнал на входе приёмного устройства, имеющий минимальную величину, при которой обеспечивается требуемая вероятность регистрации сигнала при заданной вероятности его ложной регистрации (срабатывания от шумов). Понятием «П. с.» пользуются при анализе качества систем связи, гидро- и радиолокации, радиопеленгации, оптической локации и др. Величина П. с. оценивается энергией, мощностью или напряжённостью поля в раскрыве антенны (в радиоприёмных устройствах), числом квантов света (для оптических приёмников), током или напряжением, давлением или температурой (на входе релейных систем) и т.д. Применительно к радиоприёмникам и твердотельным фотодетекторам П. с. часто принимают равным спектральной плотности мощности шумов, отнесённой ко входу приёмника.

При данном шуме мощность П. с. может быть сколь угодно мала, например в случае, если есть возможность когерентного накопления сигнала в течение беспредельно большого времени. В оптическом диапазоне величина П. с. при заданном времени наблюдения иногда определяется не только внешним шумовым фоном и собственными шумами приёмника, но и квантовыми флуктуациями регистрируемого сигнала. Современное развитие техники (1975) позволяет получать П. с. в оптическом диапазоне, соответствующие нескольким десяткам (или даже нескольким единицам) квантов.

Лит.: Пороговые сигналы, пер. с англ., под ред. А. П. Сиверса, М., 1952; Хортон Дж. У., Основы гидролокации, пер. с англ., Л., 1961; Вопросы статистической теории радиолокации, т. 1—2, М., 1963—64; Курикша А. А., Квантовая оптика и оптическая локация, М., 1973.

В. А. Буреев, В. Г. Выгон.

Пороговый элемент

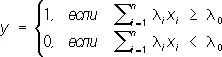

Поро'говый элеме'нтв автоматике и вычислительной технике, устройство (схема) с несколькими входами и одним выходом, предназначенное для сравнения значений входных величин (сигналов) с заданной величиной — порогом срабатывания. Выходной сигнал у может принимать только одно из двух значений — 0 или 1 и связан с входными сигналами x i соотношениями

,

,

где l i— коэффициент усиления сигналов x i ( i = 1, 2,..., n ) , l 0— порог срабатывания. П. э. различают по виду статической характеристики (двухпозиционные, трёхпозиционные, реверсивные, нереверсивные и т.д.) и по виду выходного сигнала (импульсные, частотные, амплитудные). П. э., осуществляющий сравнение двух сигналов, подаваемых на вход, называют нуль-органом. П. э. обычно содержит нелинейный элемент, усилитель и цепь положительной обратной связи. Их взаимное расположение и конкретная реализация в основном определяют характеристики П. э.: минимальный порог срабатывания (чувствительность); дрейф нулевого уровня, характеризующий стабильность П. э.; входное сопротивление; диапазон входных сигналов, при которых П. э. сохраняет заданные статические и динамические характеристики; быстродействие; помехоустойчивость; наличие гальванической развязки между входом и выходом; надёжность.

А. В. Кочеров.

Порода (в животноводстве)

Поро'дав животноводстве, целостная, консолидированная (устойчивая) группа с.-х. животных одного вида (крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи и др.), общего происхождения, имеющих сходные экстерьерно-конституциональные и хозяйственно-полезные признаки, передающиеся по наследству, а также предъявляющих сходные требования к условиям жизни. П. включает обычно большое число животных (по Д. А. Кисловскому, до 5 тыс. племенных маток), т.к. только при этом условии возможны творческие отбор и подбор внутри П., направленные на дальнейшее её совершенствование. П. состоит из наследственно не тождественных особей, но генетически разнородные типы в её пределах — зональные типы (отродья), производственные типы (например, густой и облегчённый типы орловского рысака и т.п.), мужские линии (см. Линия в генетике), маточные семейства (см. Семейство ) — приведены в систему, благодаря чему П. имеет сложную структуру, дающую простор генетическому творчеству при чистопородном разведении животных.

П. с.-х. животных созданы в результате длительной производственной деятельности человека. Различают П. примитивные, заводские и переходные. Примитивные П. сложились в условиях экстенсивного натурального хозяйства при «бессознательном» искусственном отборе и сильном влиянии естественного отбора. Эти П. хорошо приспособлены к местным природным условиям, мало изменчивы, животные выносливы, отличаются невысокой, но универсальной продуктивностью (см. Аборигенный скот ) . Основные структурные элементы этих П. — отродья. Заводские (культурные) П. созданы в условиях интенсивного товарного производства и высокого уровня зоотехнической культуры (см. Племенная работа в животноводстве). Ввиду меньшей зависимости от природных условий эти П. отличаются менее устойчивой, но более богатой наследственностью и повышенной изменчивостью и используются как богатый пластичный материал для получения многообразных внутрипородных типов высокопродуктивных животных, которых можно разводить в различных природных условиях (голландская и симментальская породы крупного рогатого скота, крупная белая порода свиней, чистокровная верховая порода лошадей и др. распространены во многих странах). Большинство современных П. заводские. Основные структурные элементы этих П. — линии выдающихся производителей и семейства выдающихся маток. Основной метод совершенствования П. — чистопородное разведение, высшим этапом которого является разведение по линиям.

Наибольшее количество П. с.-х. животных создано в период с конца 18 в. до середины 19 в. (см. статьи об отдельных породах животных и отраслях животноводства). В СССР выведено свыше 60 новых П. и значительно улучшены все местные малопродуктивные П. с.-х. животных. См. Зоотехния.

Лит.: Кисловский Д. А., Разведение сельскохозяйственных животных, М., 1951; Борисенко Е. Я., Разведение сельскохозяйственных животных, 4 изд., М., 1967.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: