БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Единая международная классификация П. не разработана. Создано значительное число национальных почвенных классификаций; некоторые из них (СССР, США, Франция) включают все П. мира. Первая попытка создания мировой системы П. сделана ФЛО — ЮНЕСКО (1968—74) при составлении Международной почвенной карты мира.

Прилагаемая почвенная карта мира (см. карту ) составлена на основе классификации П., разработанной в СССР. Преобладающая часть суши занята сравнительно ограниченным числом почвенных групп, преимущественных типов (выделены на карте), которые относились В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым к группе т. н. зональных П., возникающих под влиянием типичного для каждой природной зоны почвообразования. Характер размещения зональных П. на поверхности суши обширными полосами — зонами, вытянутыми вдоль полос с близким атмосферным увлажнением (в областях с недостаточным увлажнением) и с одинаковой годовой суммой температур (в областях с достаточным и избыточным увлажнением), создаёт основную закономерность пространственного распределения П. на равнинных территориях — горизонтальную почвенную зональность (широтную или меридианальную). Например, на Восточно-Европейской равнине отчётливо выражены широтные зоны тундровых почв, подзолистых почв, серых лесных почв, чернозёмов, каштановых почв, бурых пустынно-степных почв. Ареалы подтипов зональных П. располагаются внутри зон также параллельными полосами, что позволяет выделить почвенные подзоны. Так, зона чернозёмов подразделяется на подзоны выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных чернозёмов, зона каштановых почв — на темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые.

В работах И. П. Герасимова и других учёных были установлены закономерные изменения свойств П. внутри зон и подзон, связанные с изменениями климата и некоторых др. биоклиматических условий. Это явление получило название провинциальности и фациальности и позволило выделить внутри зон и подзон провинции, а аналогичные провинции нескольких зон и подзон объединить в фации. Были выявлены различия рядов почвенных зон на разных континентах и крупных частях наиболее обширных континентов. Например, в восточной части Азии с С. на Ю. сменяются зоны тундровых, мерзлотно-таёжных, подзолистых почв и подбуров, бурых лесных почв, коричневых почв сухих лесов и кустарников, желтозёмов, краснозёмов, красно-жёлтых ферралитных П., а в центральной части (Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия) — зоны тундровых почв, поверхностно-глеевых и подзолистых П., чернозёмов, каштановых, бурых пустынно-степных, серо-бурых пустынных П., серозёмов. Такие различия позволяют выделять почвенные области, каждая из которых характеризуется определённым рядом горизонтальных почвенных зон.

В горных странах отчётливо выражена высотная поясность П. В горах с недостаточным увлажнением смена вертикальных поясов обусловливается сменой степени увлажнения, а также экспозицией склонов (почвенный покров здесь приобретает экспозиционно-дифференцированный характер), а в горах с достаточным и избыточным увлажнением — изменением термических условий.

Рассмотренные почвенно-географической закономерности, обусловленные главным образом биоклиматическими факторами, создают зонально-провинциальное строение почвенного покрова. Однако внутри зон, подзон и провинций почвенный покров неоднороден. В нём наблюдаются более или менее частые смены П., связанные со сменой рельефа, почвообразующих пород, глубиной залегания грунтовых вод, т. е. зависящие главным образом от литолого-геоморфологических факторов. Эти смены в разной степени генетически связанных ареалов П., образующих определённый рисунок почвенного покрова, создают его структуру, все компоненты которой могут быть показаны лишь на крупномасштабных или детальных почвенных картах. Различные структуры почвенного покрова приурочены к определённым литолого-геоморфологическим и неотектоническим структурам, что отчётливо доказывает их тесную генетическую связь.

П. — один из природных компонентов, составляющих среду обитания человека. Нарушение почвенных процессов в результате неправильной эксплуатации почвенного покрова приводит к усиленной эрозии почвы, её засолению и заболачиванию. Принятые «Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик» (1968) предусматривают систему мер, направленных на повышение плодородия П. и охрану её от эрозии. О мероприятиях по предупреждению загрязнения почв см. в ст. Санитарная охрана почвы.

Лит.: Докучаев В. В., Учение о зонах природы и классификация почв, Соч., т. 6, М. — Л., 1951; Неустроен С. С., Элементы географии почв, 2 изд., М. — Л., 1931; Гедройц К, К., Учение о поглотительной способности почвы, М., 1933; Прасолов Л. И., К вопросу о классификации и номенклатуре почв, «Труды Почвенного института АН СССР», 1936, т. 13; Полынов Б. Б., Избр. труды, М., 1956; Герасимов И. П., Мировая почвенная карта и общие законы географии почв, «Почвоведение», 1945, № 3—4; Розов Н. Н., Развитие учения В. В. Докучаева о зональности почв в современный период, «Изв. АН СССР, сер. географии», 1954, № 4; Фридланд В. М., К вопросу о факторах зональности, там же, 1959, № 5; Герасимов И. П., Глазовская М. А., Основы почвоведения и география почв, М., 1960; Волобуев В. Р., Экология почв, Баку, 1963; Кононова М. М., Органическое вещество почвы, М., 1963; Возбуцкая А. Е., Химия почвы, 2 изд.. М., 1964; Нерпин С. В., Чудновский А. Ф., Физика почвы, М., 1967; Фридланд В. М., Структура почвенного покрова, М., 1972; Глазовская М. А., Почвы мира, ч. 1—2, М., 1972—73; Ковда В. А., Основы учения о почвах, кн. 1—2, М., 1973.

А. А. Роде, В. М. Фридланд.

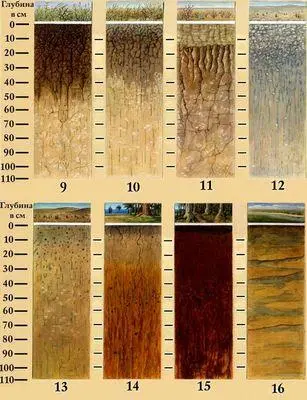

К ст. Почва. 9. Каштановая. 10. Бурая пустынно-степная. 11. Солонец. 12. Солончак. 13. Серозем. 14. Желтозем. 15. Краснозем. 16. Аллювиально-дерновая.

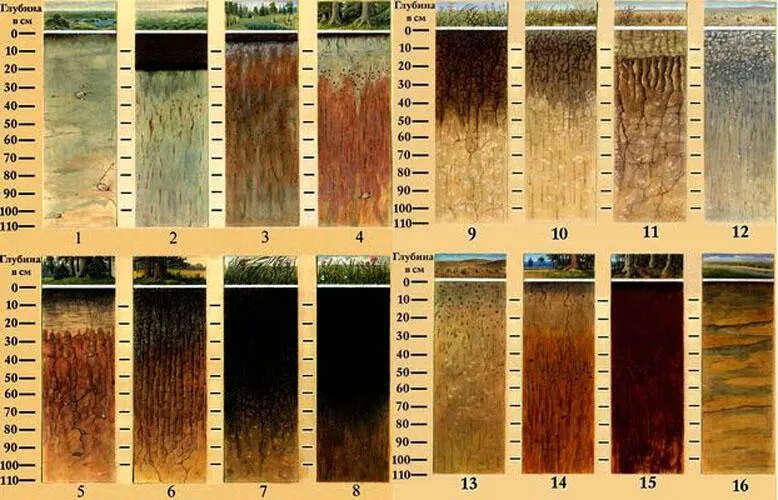

К ст. Почва. 1. Тундровая глеевая. 2. Торфяно-болотная. 3. Подзолистая. 4. Дерново-подзолистая. 5. Болотно-подзолистая. 6. Серая лесная. 7. Чернозем типичный. 8. Лугово-черноземная. 9. Каштановая. 10. Бурая пустынно-степная. 11. Солонец. 12. Солончак. 13. Серозем. 14. Желтозем. 15. Краснозем. 16. Аллювиально-дерновая.

Почвенная фауна

По'чвенная фа'уна,животный мир почв, совокупность животных, обитающих в почве. В П. ф. входят представители многих групп наземных и водных животных. Простейшие, коловратки, мельчайшие нематоды (нанофауна) обитают в капиллярной и даже плёночной воде. Мелкие членистоногие — клещи, ногохвостки, симфилы и др. (микрофауна) — населяют не заполненные водой промежутки между твёрдыми частицами почвы. Более крупные беспозвоночные — дождевые черви, многоножки, личинки насекомых, прокладывающие ходы в почве (мезофауна), — используют всю почву как среду обитания. Роющие позвоночные — крот, слепыш, слепушонка, цокор и др. крупные обитатели почвы — составляют макрофауну, или мегафауну. На 1 м 2 почвы приходится от десятка до нескольких сотен особей мезофауны, от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч — микрофауны; количество простейших в 1 г почвы исчисляется тысячами. В составе П. ф. различают: постоянных обитателей (геобионты); организмы, проходящие в почве одну из активных (питающихся) стадий (геофилы); виды, использующие почву лишь как убежище (геоксены). П. ф. заселяет в основном верхние (глубиной до 20—40 см ) горизонты почвы; в сухих местностях лишь отдельные виды проникают на глубину нескольких м. П. ф. — важный фактор почвообразования, влияющий на все свойства почвы, включая её плодородие. Деятельность П. ф. ускоряет гумификацию и минерализацию растительных остатков, изменяет солевой режим и реакцию почвы, повышает её пористость, водо- и воздухопроницаемость, способствует углублению аккумулятивного горизонта и перемешиванию слоев почвы, создаёт водопрочную зернистую структуру почвы. Многие обитатели почвы, особенно личинки насекомых (хрущей, щелкунов, чернотелок и др.) и почвенные фитонематоды, — опасные вредители с.-х. растений и леса; для уничтожения их применяют агротехнические и химические методы борьбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: