БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (РА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (РА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (РА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (РА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

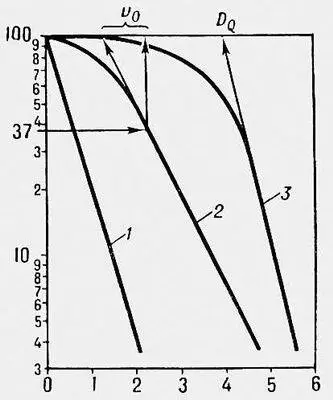

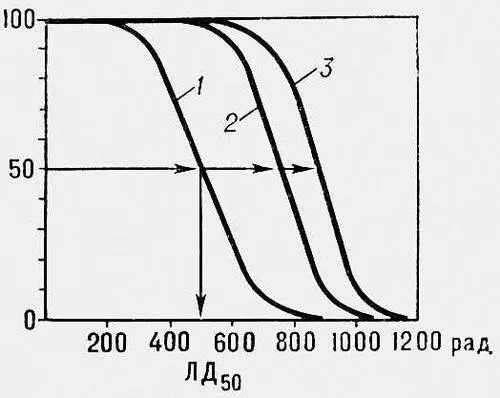

Чтобы оценить Р., биологические объекты облучают разными дозами, определяют процент выживших и строят кривые выживания. Для клеток такие кривые изображают обычно в полулогарифмическом масштабе ( рис. 1 ), для многоклеточных организмов — в линейном ( рис. 2 ). Пользуясь кривыми выживания, находят ЛД 50— дозу, после которой выживает 50% особей, а также значения D Q и D 0 , отражающие величину «плеча» и наклон прямолинейной составляющей таких кривых (значение D 0равно дозе, уменьшающей выживаемость в е  2,7 раза на прямолинейной составляющей кривой выживания). В экспериментах с млекопитающими ЛД 50определяют обычно для разных сроков после облучения — 3 , 5, 15, 30 и т.д. суток. Получаемые значения ЛД 50/ 5, ЛД 50/ 30и т.п. отражают Р. тех систем организма, преимущественное поражение которых ответственно за его гибель в течение того или иного отрезка времени. Так, гибель мышей и крыс в течение первых 3—5 сут после облучения связана с повреждением кишечного тракта, а в интервале между 5 и 30 сут — с повреждением системы кроветворения. Мерой Р. обычно служат ЛД 50или D 0 .

2,7 раза на прямолинейной составляющей кривой выживания). В экспериментах с млекопитающими ЛД 50определяют обычно для разных сроков после облучения — 3 , 5, 15, 30 и т.д. суток. Получаемые значения ЛД 50/ 5, ЛД 50/ 30и т.п. отражают Р. тех систем организма, преимущественное поражение которых ответственно за его гибель в течение того или иного отрезка времени. Так, гибель мышей и крыс в течение первых 3—5 сут после облучения связана с повреждением кишечного тракта, а в интервале между 5 и 30 сут — с повреждением системы кроветворения. Мерой Р. обычно служат ЛД 50или D 0 .

Р. клеток может различаться в сотни и тысячи раз: ЛД 50для клеток млекопитающих — 200—350 рад , для бактерий и дрожжей — 10—45 тыс. рад , для инфузорий и амёб — 300—500 тыс. рад. Р. обусловливается первичной поражаемостью жизненно важных структур клеток, их способностью к восстановлению ( репарации ) и условиями культивирования. В общем случае Р. клеток растет с увеличением содержания ДНК, числа и размеров хромосом и уменьшается с увеличением числа хромосомных наборов ( плоидности ). Вместе с тем на Р. клеток влияют их химический состав (например, содержание эндогенных тиолов), физиологическое состояние (фаза клеточного цикла, фаза дифференцировки), условия во время облучения (могут оказывать радиозащитное или радиосенсибилизирующее действие) и условия в пострадиационный период (могут способствовать или препятствовать осуществлению репарации и проявлению первичных повреждений). Клетки с нарушенной системой репарации отличаются повышенной Р. Мутации в отдельных генах могут в десятки раз изменять Р. клеток, влияя на различные стороны метаболизма. Т. о., Р. клеток зависит от многих факторов, удельный вес которых у разных объектов различен. Р. многоклеточных растений и животных также широко варьирует. Так, для семян гороха и кукурузы ЛД 50равна 5—20 тыс. рад , для семян клевера и редиса — 100—250 тыс. рад (для проростков этих же растений ЛД 50составляет 250—700 рад ); для взрослых насекомых ЛД 50— 30—50 тыс. рад , а для млекопитающих — от 350—700 до 1000—1200 рад. Р. растений и животных обусловливается главным образом Р. их клеток (в случае млекопитающих — Р. стволовых клеток их кроветворных органов и желудочно-кишечного тракта) и факторами, влияющими на успешность регенерации поврежденных облучением органов и тканей за счёт размножения выживших клеток. На проявление Р. влияют условия содержания после облучения, способствующие или препятствующие выздоровлению от лучевой болезни. Помимо биологических особенностей и условий среды, Р. клеток и организмов зависит от физических свойств излучений, мощности дозы и особенностей фракционирования облучения. Разработаны способы радиосенсибилизации , т. е. искусственного увеличения Р. биологических объектов. Изучение различных аспектов Р. важно для разработки эффективных методов лечения лучевых повреждений, радиотерапии раковых опухолей, а также в случаях применения излучений для радиостимуляции растений и в искусственном мутагенезе.

Лит.: Основы радиационной биологии, М., 1964; Тимофеев-Ресовский Н. В., Иванов В. И., Корогодин В. И., Применение принципа попадания в радиобиологии, М., 1968; Кузин А. М., Структурно-метаболическая гипотеза в радиобиологии, М., 1970; Акоев И. Г., Максимов Г. К., Малышев В. М., Лучевое поражение млекопитающих и статистическое моделирование, М., 1972; Мясник М. Н., Генетический контроль радиочувствительности бактерий, М., 1974.

В. И. Корогодин.

Рис. 1. Характерные кривые выживания: 1 — бактерии и гаплоидные дрожжи; 2 — диплоидные дрожжи и клетки млекопитающих; 3 — инфузории и амёбы. Стрелками показан метод определения D 0и D Q. Ось абсцисс — доза облучения (условные единицы); ось ординат — выживаемость (%). Масштаб полулогарифмический.

Рис. 2. Кривые выживания, типичные для собак (1), мышей (2) и крыс (3). Стрелками показан метод определения ЛД 50. Ось абсцисс — доза облучения ( рад ); ось ординат - выживаемость (%). Масштаб линейный.

Радиоэкология

Радиоэколо'гия,раздел экологии , изучающий концентрацию и миграцию радиоактивных нуклидов в биосфере и влияние ионизирующих излучений на организмы, их популяции и сообщества — биоценозы. Элементы Р. содержатся в работах по биогеохимии радиоактивных веществ В. И. Вернадского (20-е гг. 20 в.), в монографии чешских учёных Ю. Стокласа и Ж. Пенкава «Биология радия и урана» (1932). Окончательно Р. сформировалась к середине 50-х гг. 20 в. в связи с созданием атомной промышленности и экспериментальными взрывами ядерных бомб, вызвавшими глобальное загрязнение окружающей среды радионуклидами стронция, цезия, плутония, углерода и др.

Р. обычно имеет дело с весьма малыми мощностями хронического внешнего и внутреннего облучения организма. В природных условиях организмы подвергаются облучению за счёт естественного фона радиоактивного (космические лучи, излучения природных радионуклидов U, Ra, Th и др.), а также за счёт радиоактивного загрязнения биосферы искусственными радионуклидами. Однако многие растения и животные способны накапливать в жизненно важных органах и тканях радионуклиды, что влияет на их миграцию в биосфере и приводит к значительному усилению внутреннего облучения организма (см. Аккумуляция радиоактивных веществ ). Повышенные дозы облучения, воздействуя на генетический аппарат клеток (см. Генетическое действие излучений ), приводят к возрастанию темпов наследственной изменчивости. Более высокие дозы облучения понижают жизнеспособность организмов (вплоть до вымирания наиболее чувствительных к ионизирующим излучениям популяций) и тем самым вызывают изменение структуры биоценозов и обеднение межвидовых взаимоотношений в них. Выявление закономерностей, лежащих в основе этих процессов, имеет большое значение для ряда отраслей народного хозяйства. Так, особый практический интерес представляют следующие изучаемые Р. проблемы: миграция радионуклидов в пищевых цепях организмов (в т. ч. с.-х. животных и человека); обрыв или ослабление экологических связей; дезактивация с.-х. земель, водоёмов и т.п., загрязнённых радионуклидами; поиск поверхностно залегающих месторождений радиоактивных руд (по радиоактивности растений-индикаторов); выявление территорий суши и акваторий, загрязнённых искусственными радионуклидами. Многообразие практических аспектов Р. привело к её подразделению на морскую, пресноводную, наземную (в т. ч. лесную, сельскохозяйственную), а также ветеринарную и граничащую с ней гигиену радиационную. Результаты радиоэкологических исследований оказали большое влияние на принятие международных конвенций, направленных на ограничение испытаний ядерного оружия и отказ от его применения в условиях войны. На основе рекомендаций Р. в промышленности разрабатываются и внедряются замкнутые циклы охлаждения ядерных реакторов, улавливатели радиоактивных аэрозолей, методы хранения и обезвреживания радиоактивных отходов, исключающие их попадание в окружающую среду. См. также статью Радиобиология и лит. при ней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: