БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СК)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СК)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СК) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СК) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второй род — Andrias включает 2 вида: исполинскую саламандру (Япония) и. A. davidianus (Восточный Китай)...

И. С. Даревский.

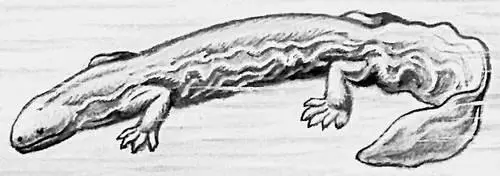

Аллегантский скрытожаберник.

Скрытохвосты

Скрытохво'сты,отряд птиц, то же, что тинаму.

Скрытошейные черепахи

Скрытоше'йные черепа'хи(Сгурtodira), отряд пресмыкающихся подкласса черепах. Панцирь состоит из костных пластинок, покрытых роговыми щитками. Шея с головой может прятаться внутри панциря, S-образно втягиваясь в. вертикальной плоскости. 140 видов (около. 2 / 3 видов всех современных черепах) из 30 родов, объединяемых в 6 семейств: собственно пресноводные черепахи (в СССР 2 вида), циностерны, каймановые черепахи, мексиканские черепахи (Dermatemydidae, 1 вид в Центральной Америке), большеголовые черепахи (Platysternidae, 1 вид — большеголовая черепаха ) и собственно наземные черепахи (в СССР 2 вида). Некоторые зоологи считают С. ч. подотрядом.

Скрытые работы в строительстве

Скры'тые рабо'тыв строи'тельстве, название строительных работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре при сдаче в эксплуатацию готовых зданий и сооружений. К основным С. р. относятся: при устройстве искусственных оснований — работы, связанные с понижением уровня грунтовых вод, закреплением грунтов, устройством опускных колодцев и кессонов и др.; земляные работы, связанные с возведением земляных сооружений и фундаментов, с устройством котлованов, траншей, насыпей, с заделкой и изоляцией фундаментов; железобетонные работы (армирование монолитных железобетонных конструкций, устройство, антикоррозионная защита и сварка закладных деталей, замоноличивание стыков сборных железобетонных конструкций и др.); при монтаже металлических и деревянных конструкций — заделка металлических балок, прогонов, колонн, антикоррозионные мероприятия, пропитка древесины в целях защиты от гниения и возгорания деревянных конструкций, заделка и крепление дверных и оконных блоков; при устройстве полов и покрытий — работы по устройству оснований под полы и кровлю, нижних слоев рулонных кровель и др. В соответствии с действующими строительными нормами и правилами С. р. предъявляются строительной организацией к осмотру и приёмке до их закрытия последующими работами. При сдаче объекта в эксплуатацию акты на С. р. включаются в состав документации общего приёмо-сдаточного акта. Высококачественное выполнение С. р. способствует повышению надёжности зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию.

В. М. Минц.

Скрэб

Скрэб(англ. scrub), заросли ксерофитных кустарников высотой до 2 м (большей частью вечнозелёных) в засушливых районах Австралии. В С. господствуют виды кустарниковых эвкалиптов, акаций, казуарин, кустарнички из семейства бобовых и миртовых. Для них характерно ксероморфное строение — жёсткая серо-зелёная листва с восковым налётом, вместо листьев часто филлодии и колючки. Травянистый покров в С. развит слабо; в нём участвуют дерновинные злаки, однолетние бессмертники, солянки, некоторые суккуленты. В самых засушливых районах распространены С. из кустарниковых эвкалиптов (мали-С.); в районах с осадками 150—250 мм в год преобладают различные виды акаций (мёлга-С.); в тропической, несколько более влажной зоне господствуют акация серполистная, иногда встречаются деревья — эвкалипты, бутылковидные деревья (бригелоу-С.). С. называются также схожие типы растительных сообществ в Африке.

Скрябин Александр Николаевич

Скря'бинАлександр Николаевич [25.12.1871 (6.1.1872), Москва, — 14(27).4.1915, там же], русский композитор и пианист. Родился в семье дипломата, мать была пианисткой. Учился в Кадетском корпусе (1882—89). С 1882 брал уроки фортепиано. игры у Г. Э. Конюса, затем у Н. С. Зверева, теории композиции — у С. И. Танеева. С 1888 занимался в Московской консерватории (у В. И. Сафонова, Танеева, А. С. Аренского), которую окончил в 1892 по классу фортепиано. Выступал с концертами в ряде городов России (особенно славился исполнением собственных фортепианных произведений); в 1895—96 издатель М. П. Беляев организовал поездку С. по странам Европы. В 1898—1903 профессор Московской консерватории (класс фортепиано.). В 1904—09 жил в Швейцарии, а также во Франции и Италии, совмещая интенсивную творческую работу с гастролями по Европе и Америке. С 1910 поселился в Москве, выезжал с авторскими концертами в Нидерланды (1912), Великобританию (1914). Игра С. отличалась нервной возбуждённостью и вместе с тем исключительной одухотворённостью, гибкой нюансировкой, неуловимой изменчивостью темпа и ритма, тончайшей градацией звучаний, богатством и разнообразием тембровых красок, достигавшимся виртуозной техникой педализации.

С. — один из крупнейших представителей художественной культуры конца 19 — начала 20 вв. Смелый новатор, он создал свой звуковой мир, свою систему образов и выразительных средств. Его музыка воспевает мощь человеческого духа, пафос борьбы и ликование победы, героическое дерзание и лучезарный свет. Вместе с тем на творчество С. оказали воздействие идеалистические философские и эстетические течения. В ярких контрастах музыки С., с её мятежными порывами и созерцательной отрешённостью, чувственным томлением и повелительными возгласами, нашли отражение противоречия сложной предреволюционной эпохи.

Основная область творчества С. — фортепианная и симфоническая музыка. В наследии 80—90-х гг. преобладает жанр романтического фортепиано. миниатюры: прелюдии, этюды, ноктюрны, мазурки, экспромты. В этих лирических пьесах запечатлен широкий круг настроений и душевных состояний от мягкой мечтательности до страстной патетики. Характерная для С. утончённость, нервная обострённость эмоционального выражения сочетается в них с заметным воздействием Ф. Шопена, отчасти А. К. Лядова. Те же образы преобладают и в крупных циклических сочинениях этих лет: фортепианном концерте (1897), 3 сонатах (1893, 1892—97, 1897).

В 1900-е гг. выкристаллизовалась философская концепция композитора, замыслы приобрели грандиозный размах, требующий симфонических форм выражения. От идей преобразования мира посредством искусства (1-я симфония с хоровым финалом-апофеозом на собственный текст, 1900) С. пришёл к утопическому, но величественному замыслу «Мистерии» — некоего вселенского художественно-литургического действа, объединяющего все виды искусства. Идея обновления, становления творческого духа, гордого самоутверждения лежит в основе 3-й симфонии («Божественной поэмы», 1904) и получает законченное художественное выражение в одночастных симфонических поэмах — «Поэма экстаза» (1907) и «Прометей» («Поэма огня», 1910). Стремясь к высшей «грандиозности» в кульминациях, С. увеличил состав оркестра, введя орган, колокола, а в «Прометее» — хор без слов и специальную партию света (первая попытка синтеза художественных средств, см. Синестезия ) .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: