БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СЛ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СЛ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СЛ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СЛ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

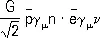

Теория b-распада Ферми по существу аналогична теории электромагнитных процессов. В основу теории Ферми положил взаимодействие двух «слабых токов», но взаимодействующих между собой не на расстоянии путём обмена частицей — квантом поля (фотоном в случае электромагнитного взаимодействия), а контактно. Это взаимодействие в современых обозначениях имеет вид:

(2)

(2)

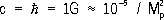

Здесь G — константа Ферми, или константа С. в., экспериментальное значение которой G » 10 -49 эрг ×см 3; величина  имеет размерность квадрата длины, и в единицах

имеет размерность квадрата длины, и в единицах  , где M p— масса протона;

, где M p— масса протона;  — оператор рождения протона (уничтожения антипротона), n— оператор уничтожения нейтрона (рождения антинейтрона),

— оператор рождения протона (уничтожения антипротона), n— оператор уничтожения нейтрона (рождения антинейтрона),  — оператор рождения электрона (уничтожения позитрона), n — оператор уничтожения нейтрино (рождения антинейтрино). [Здесь и в дальнейшем операторы рождения и уничтожения частиц обозначены символами соответствующих частиц, набранными полужирным шрифтом.] Ток

— оператор рождения электрона (уничтожения позитрона), n — оператор уничтожения нейтрино (рождения антинейтрино). [Здесь и в дальнейшем операторы рождения и уничтожения частиц обозначены символами соответствующих частиц, набранными полужирным шрифтом.] Ток  переводящий нейтрон в протон, получил впоследствии название нуклонного, а ток

переводящий нейтрон в протон, получил впоследствии название нуклонного, а ток  — лептонного (электрон и нейтрино — лептоны ) . Ферми постулировал, что, подобно электромагнитному току, слабые токи также являются четырёхмерными векторами. Поэтому фермиевское взаимодействие называется векторным. (Заметим, что первоначальная идея Ферми заключалась в том, что нуклонный ток

— лептонного (электрон и нейтрино — лептоны ) . Ферми постулировал, что, подобно электромагнитному току, слабые токи также являются четырёхмерными векторами. Поэтому фермиевское взаимодействие называется векторным. (Заметим, что первоначальная идея Ферми заключалась в том, что нуклонный ток  аналогичен электромагнитному току

аналогичен электромагнитному току  , а лептонный ток

, а лептонный ток  — электромагнитному полю А m . Однако в написанное им выражение нуклонный и лептонный токи вошли равноправно, и дальнейшее развитие теории всё в большей степени подчёркивало это равноправие.)

— электромагнитному полю А m . Однако в написанное им выражение нуклонный и лептонный токи вошли равноправно, и дальнейшее развитие теории всё в большей степени подчёркивало это равноправие.)

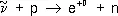

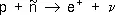

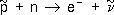

Подобно испусканию электрон-позитронной пары, b-распад нейтрона может быть описан похожей диаграммой ( рис. 3 ) [в статье античастицы помечены значком «тильда» (~) над символами соответствующих частиц]. Но из сказанного выше об операторах рождения и уничтожения частиц следует, что взаимодействие лептонного и нуклонного токов должно давать и другие слабые процессы, например реакцию  ( рис. 4 ), аннигиляцию пар

( рис. 4 ), аннигиляцию пар  ( рис. 5 ),

( рис. 5 ),  и т. д.

и т. д.

Существенным отличием слабого тока от электромагнитного является то, что слабый ток меняет заряд частиц, в то время как электромагнитный ток не меняет: слабый ток превращает нейтрон в протон, электрон в нейтрино, а электромагнитный оставляет протон протоном, а электрон электроном. Поэтому слабые токи  и

и  называются заряженными токами. Согласно такой терминологии, обычный электромагнитный ток

называются заряженными токами. Согласно такой терминологии, обычный электромагнитный ток  является нейтральным током. Обсуждение вопроса о нейтральных слабых токах типа

является нейтральным током. Обсуждение вопроса о нейтральных слабых токах типа  ,

,  см. ниже.

см. ниже.

Следует подчеркнуть, что теория Ферми опиралась на результаты исследований в трёх различных областях: 1) экспериментальные исследования собственно С. в. (b-распад), приведшие к гипотезе о существовании нейтрино; 2) экспериментальные исследования сильного взаимодействия (ядерные реакции), приведшие к открытию протонов и нейтронов и пониманию того, что ядра состоят из этих частиц; 3) экспериментальные и теоретические исследования электромагнитного взаимодействия, в результате которых был заложен фундамент квантовой теории поля.

Дальнейшее (и особенно позднейшее) развитие физики элементарных частиц неоднократно подтверждало плодотворную взаимозависимость исследований сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий.

Вопрос о том, действительно ли слабое b-распадное взаимодействие — векторное, был предметом теоретических и экспериментальных исследований в течение более 20 лет. За эти годы выяснилось, что С. в. ответственно не только за b-распад ядер, но и за медленные распады нестабильных элементарных частиц. После открытия мюонов, p-мезонов, К-мезонов и гиперонов в конце 40 — начале 50-х гг. была сформулирована гипотеза об универсальном характере С. в., ответственного за распады всех этих частиц.

В 1956 при теоретическом исследовании распадов К-мезонов Ли Цзун-дао и Ян Чжэнь-нин (США) выдвинули гипотезу о том, что С. в. не сохраняет чётность; вскоре несохранение чётности было обнаружено экспериментально в b-распаде ядер (Ву Цзянь-сюн и сотрудники, США), в распаде мюона [Р. Гарвин, Л. Ледерман (США) и др.] и в распадах других частиц.

Осенью 1956 Л. Д. Ландау и независимо Ли, Ян, Р. Эме выдвинули гипотезу, согласно которой в С. в. нарушается не только пространственная чётность ( Р ), но и зарядовая чётность ( С ), причём таким образом, что сохраняется их произведение — комбинированная чётность ( СР- чётность). Инвариантность С. в. относительно комбинированной инверсии, означала бы, что процессы с участием частиц являются «зеркальными» по отношению к процессам с участием соответствующих античастиц. Так, например, угловые распределения электронов (е -) при распаде отрицательных мюонов (m -) и позитронов (е +) при распаде m+ выглядят так, как это изображено на рис. 6 . Нарушение комбинированной инверсии, хотя и наблюдалось, но только в распадах нейтральных К-мезонов (см. ниже).

Обобщая огромный экспериментальный материал, М. Гелл-Ман, Р. Фейнман, Р. Маршак и Е. Судершан (США) в 1957 предложили теорию универсального слабого взаимодействия, т. н. V — А -теорию. В этой теории, так же как в теории Ферми, С. в. возникает за счёт слабых токов. Отличие заключается лишь в двух пунктах:

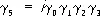

Во-первых, у Ферми слабый ток был векторным, а в новой теории ток представляет собой сумму вектора ( V ) и аксиального вектора ( А ) . (Аксиальный ток конструируется с помощью матриц g mg 5, где  .) При преобразованиях Лоренца оба эти тока ( V и A ) ведут себя одинаково, подобно обычным четырёхмерным векторам. Однако при зеркальных отражениях они ведут себя по-разному, т. к. обладают различной чётностью. В результате слабый ток не обладает определённой чётностью. Это свойство слабого тока отражает несохранение чётности в С. в., обнаруженное на опыте.

.) При преобразованиях Лоренца оба эти тока ( V и A ) ведут себя одинаково, подобно обычным четырёхмерным векторам. Однако при зеркальных отражениях они ведут себя по-разному, т. к. обладают различной чётностью. В результате слабый ток не обладает определённой чётностью. Это свойство слабого тока отражает несохранение чётности в С. в., обнаруженное на опыте.

Интервал:

Закладка: