БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

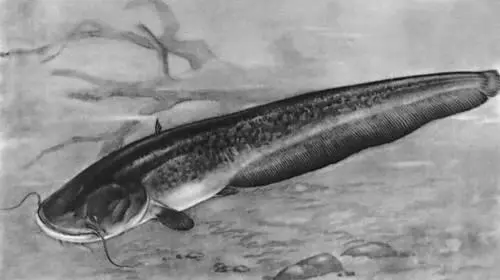

Обыкновенный сом.

Сон (биол.)

Сон,периодическое физиологическое состояние мозга и организма человека и высших животных, внешне характеризующееся значительной обездвиженностью и отключением от раздражителей внешнего мира. Субъективно у человека при этом угнетается осознаваемая психическая активность, периодически восстанавливающаяся при переживании сновидений, часто с последующим их забыванием. Низшим животным свойственны периоды бездеятельного состояния. Однако не выяснено, в какой мере оно функционально соответствует С. высших животных.

Физиологические проявления сна.В 50—70-х гг. 20 в. при исследовании внутренней организации и механизмов С. было установлено (преимущественно электрофизиологическими методами), что С. — не единое однородное состояние, а совокупность по меньшей мере двух состояний (фаз С.), резко различающихся по проявлениям, мозговым механизмам и функциональному назначению, ещё до конца не выясненному (американские учёные Н. Клейтман, Ю. Азерински, У. Демент, французский учёный М. Жуве).

Первая фаза — «медленный» С. — названа по наиболее типичному сдвигу в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в виде замедления ритма колебаний потенциала (см. Электроэнцефалография ) . Характеризуется у человека закономерной последовательностью изменений физиологических показателей, позволяющей в этой фазе выделить 4 стадии (у животных дифференциация стадий менее выражена). 1-я стадия — дремота — выражается угнетением основного ритма спокойного бодрствования (альфа-ритм с частотой 8—13 колебаний в 1 сек ) и заменой его уплощённой ЭЭГ (в виде незначительно колеблющейся, почти прямой линии), на фоне которой возникают медленные и быстрые колебания небольшой амплитуды, иногда в форме чётких ритмов (в диапазонах частот 5—6 и 18—35 в 1 сек ) . 2-я стадия — «сонных веретён» (возникновение собственно С.) — выделяется по появлению в ЭЭГ веретенообразных вспышек волн в бета-ритме с частотой 13—16 колебаний в 1 сек, иногда в комплексе с «острыми» волнами (двухфазные медленные высокоамплитудные волны — К-комплекс). 3-я стадия — к «сонным веретёнам» присоединяются выраженные регулярные медленные волны (дельта-ритм с частотой 1—4 колебания в 1 сек ) , 4-я стадия — доминируют медленные волны высокой амплитуды с частотой 0,5—2 колебания в 1 сек (3-ю и 4-ю стадии нередко объединяют под общим названием дельта-С.).

В фазе «медленного» С. снижается напряжение (тонус) скелетных мышц (по данным электромиографии ) , замедляются дыхание и сердечный ритм, несколько учащающиеся в стадиях дельта-С. Глаза неподвижны либо могут совершать медленные качательные движения в 1-й и 2-й стадиях. При пробуждении из фазы «медленного» С. человек обычно отрицает психические переживания в предшествовавшем С. или (чаще в 1-й и 2-й стадиях) сообщает о мыслеподобной психической активности типа продумывания событий минувшего дня. Переживание сновидений отмечается редко. В стадиях дельта-С. могут возникать такие проявления неосознаваемой психической активности, как снохождение ( сомнамбулизм ) , сноговорение, ночные кошмары у детей, о которых они после пробуждения ничего не помнят. Эффективность пробуждающего воздействия убывает в фазе «медленного» С. от 1-й к 4-й стадии, на основании чего в них отмечают последовательное «углубление» С.

Вторая фаза — «быстрый», или «парадоксальный», С. — характеризуется своеобразной комбинацией проявлений «глубокого» и «поверхностного» С. Её называют также «активированным» С. с «быстрыми движениями глаз». В этой фазе в ЭЭГ наблюдается переход от медленных ритмов к более быстрой низкоамплитудной ритмике, сходной с 1-й стадией фазы «медленного» С. и даже с бодрствованием. «Быстрый» С. наступает в нормальных условиях после периода «медленного» С. и характеризуется тоническими (стойкими) и фазическими (краткими) проявлениями. К тоническим относят описанное изменение в ЭЭГ, резкое угнетение тонуса мышц шеи и спинномозговых рефлексов, увеличение мозгового кровотока. В опытах на животных отмечены также подъём температуры мозга и возникновение в его лимбической системе характерного регулярного ритма. К фазическим проявлениям относятся т. н. пилообразные разряды в ЭЭГ, быстрые движения глаз, единичные или сгруппированные, подёргивания мышц лица и конечностей, нерегулярность ритмов сердечной деятельности и дыхания, подъёмы кровяного давления и др. С помощью вживленных в мозг животного (кошка) электродов установлены особые проявления его активности в виде всплесков потенциала, т. н. понтогеникуло-окципитальных пиков, возникающих в ретикулярной формации варолиева моста и распространяющихся в подкорковые и корковые отделы зрительной системы. При пробуждениях из фазы «быстрого» С. в 80—90% случаев человек сообщает о переживании сновидений, характеризующихся яркими, живыми зрительными образами, связанными в сюжет, обычно без непосредственного отношения к событиям прошедшего дня, с элементами нереальности, фантастичности.

Временная организация сна.Фазы «медленного» и «быстрого» С. образуют цикл С. длительностью в 90—100 мин, повторяющийся в естественном ночном С. у разных людей 3—5 раз. В первых циклах фаза «медленного» С. представлена всеми стадиями, а фаза «быстрого» С. редуцирована, 1-й период «быстрого» С. появляется обычно через 60—90 мин после засыпания и длится несколько минут. В последующих циклах убывает продолжительность стадий дельта-С. до полного исчезновения в утренних циклах С. и значительно возрастает представленность фазы «быстрого» С. Цикл фаз «медленного» и «быстрого» С. — проявление одного из основных биологических ритмов организма (см. также Спячка ). Среди животных описанные две фазы С. и его цикличность четко выделены у всех теплокровных (млекопитающие, птицы), за исключением ехидны. Начиная с сумчатых животных и до человека структура С. в виде циклов «медленного» и «быстрого» С. остаётся практически неизменной. С. новорождённых характеризуется выраженной полифазностью и представлен в основном «быстрым» С., фаза «медленного» С. проявляется к концу 2—3-й недели жизни. С возрастом у детей С. постепенно приобретает монофазный характер с чёткой приуроченностью к определённому периоду суточного биоритма; фаза «быстрого» С. сокращается, достигая к 10—15-летнему возрасту значений, присущих взрослым, — в среднем 20% всего времени С. У человека до 60—70 лет продолжительность фазы «быстрого» С. не изменяется, затем вновь снижается. Продолжительность фазы «медленного» С., включая и дельта-С., в детском возрасте увеличивается параллельно убыванию фазы «быстрого» С. Продолжительность дельта-С. достигает при этом 25% времени С. С 20—30 лет фаза дельта-С. непрерывно уменьшается вплоть до полного исчезновения её у старых людей. Дельта-С. и фаза «быстрого» С. — весьма важные факторы целостной деятельности мозга. На избирательное устранение одной из этих фаз мозг отвечает усиленной выработкой устраняемой фазы С., что проявляется увеличением её продолжительности в первые восстановительные периоды С. (явление «отдачи»). При общем лишении С. отмечаются снижение работоспособности, психические нарушения (галлюцинации и др.). В период восстановления сначала происходит «отдача» дельта-С., затем «быстрого» С.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: