БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По экономическому назначению С. о. п. делится на средства производства и на предметы потребления. Это деление С. о. п. также отражает определённые стороны производственных отношений общества. При капитализме средства производства присваиваются классом капиталистов и используются в целях усиления эксплуатации наёмных работников. Предметы потребления также выходят из производства как собственность капиталистов; трудящиеся при этом путём обмена получают предметы потребления в пределах стоимости их рабочей силы и потребности капитала в воспроизводстве наёмной рабочей силы. В социалистическом обществе обе эти части С. о. п. являются общественным достоянием. Средства производства постоянно возвращаются в процесс производства и приумножают государственную и кооперативно-колхозную собственность. Предметы потребления поступают в личное и совместное потребление трудящихся города и деревни, используются для повышения их благосостояния. В ходе общественного воспроизводства между двумя частями С. о. п. складывается определённое соотношение. В условиях технического прогресса производство средств производства должно расти быстрее производства предметов потребления.

В СССР высокими темпами увеличивается и производство средств производства, и производство предметов потребления. При этом темпы их роста сближаются, что отражает поворот структуры общественного производства в сторону более полного удовлетворения потребностей трудящихся, повышения уровня жизни народа. Причём в общественном производстве в целом сохраняются опережающие темпы роста производства средств производства как основы технического перевооружения народного хозяйства, увеличения производства предметов потребления и улучшения жизни народа, укрепления обороны страны. Особенно быстро развиваются наиболее прогрессивные отрасли тяжёлой индустрии, определяющие технический прогресс во всём социалистическом народном хозяйстве.

Теория С. о. п. была разработана К. Марксом и получила всестороннее развитие в трудах В. И. Ленина. Экономическая категория С. о. п. занимает важное место в теории социалистического воспроизводства; она является отправной в изучении динамики и структуры, пропорций общественного производства.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, Маркс К. и Энгельс., Соч., 2 изд., т. 24, с. 413—15, 441—46, 481, 486, 490—91; Ленин В. И., По поводу так называемого вопроса о рынках, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 1, с. 72, 80—81,100; его же, К характеристике экономического романтизма, там же, т. 2, г. 1, § 4–5; его же, Развитие капитализма в России, там же, т. 3, гл. 1, § 5—9; его же, Еще к вопросу о теории реализации, там же, т. 4, с.72—76; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976; Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы, М., 1972, с. 72—82; Кронрод Я. А., Общественный продукт и его структура при социализме, М., 1958; Плышевский Б. П., Яременко Ю. В., Закономерности движения общественного продукта и национального дохода, М., 1963, гл. 1; Корягин А., Научно-техническая революция и пропорции социалистического воспроизводства, М., 1971, гл. 2.

А. Г. Корягин.

Совпадений метод (в метрологии)

Совпаде'ний ме'тодв метрологии, один из методов сравнения с мерой , в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют по совпадению отметок шкал или периодических сигналов. Примеры: измерение длины штангенциркулем с нониусом , основанное на совпадении делений на шкалах штангенциркуля и нониуса; определение периода пульсаров по совпадению максимумов импульсов излучения пульсара с отметками равных интервалов времени на ленте хронографа .

Совпадений метод (в физике)

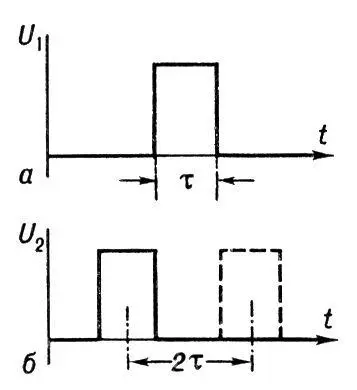

Совпаде'ний ме'тод,распространённый в ядерной физике метод исследования, основанный на применении совпадений схем и позволяющий устанавливать временные зависимости различных коррелирующих событий. Так, при изучении элементарных актов ядерных взаимодействий (например, частиц высоких энергий, получаемых в ускорителях заряженных частиц , с атомными ядрами) одним из основных методов установления последовательности появления вторичных частиц и гамма-квантов является регистрация совпадающих во времени электрических сигналов, которые поступают с детекторов ядерных излучений . При этом совпадающими называются такие сигналы, которые полностью либо частично перекрываются во времени ( рис .). Практическое использование С. м. предполагает знание кривой совпадений — зависимости числа выходных сигналов схемы совпадений от временного сдвига D t между входными электрическими сигналами. В идеальном случае — для двухканальной (двухвходовой) схемы совпадений с прямоугольными входными сигналами длительностью t — кривая совпадений также имеет прямоугольную форму. В реальных условиях из-за шумов и влияния различных статистических факторов кривая совпадений может приобретать форму кривой, характеризующей нормальное распределение. Ширина кривой на половине её высоты, называемая разрешающим временем Т р, соответствует максимальной величине D t между двумя событиями, удовлетворяющими условию одновременности, и определяется порогом срабатывания схемы совпадений.

С. м. позволяет резко уменьшить влияние на регистрацию ядерных взаимодействий т. н. случайных совпадений, возникающих в силу того, что наряду с изучаемыми событиями обычно имеет место большой поток фоновых сигналов. Если, например, появление фоновых сигналов носит чисто случайный характер и для одного детектора среднее число событий (сигналов) в единицу времени составляет n 1, их длительность t 1, а для др. детектора — n 2и t 2, то число случайно совпадающих сигналов от двух детекторов равно n cл@ n 1×n 2×(t 1+ t 2). Это число пропорционально времени взаимного перекрытия сигналов. Применение метода m -кратных совпадений даёт число случайных совпадений n cл» m ×n 1×... ×n m×t m–1(при n×t < I и t 1= t 2=... = t m). Обычно интервалы времени t лежат в пределах от 10 –9до 10 –5 сек .

Лит.: Гольданский В. И., К уценко А. В., Подгорецкий М. И., Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц, М., 1959; Ковальский Е., Ядерная электроника, пер. с англ., М., 1972; Рехин Е. И., Чернов П. С., Метод совпадений, М., 1976.

И. В. Штраних.

t.

Импульсы совпадения: а — входной импульс в 1-м канале; б — предельные положения входного импульса во 2-м канале, при которых импульсы в обоих каналах считают совпадающими; U — амплитуда импульса; t — длительность импульса; t — время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: