БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СП)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СП)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СП) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СП) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большинство неметаллических кристаллов за инфракрасной областью в определённом интервале частот прозрачно. Поглощение возникает снова, когда энергия фотона становится достаточно велика, чтобы вызвать переходы электронов из верхней заполненной валентной зоны в нижнюю часть зоны проводимости кристалла. Спектр этого интенсивного собственного поглощения света отображает структуру электронных энергетических зон кристалла и простирается дальше в видимый диапазон, по мере того как «включаются» переходы между др. энергетическими зонами. Положение края собственного поглощения определяет окраску идеального кристалла (без дефектов). Для полупроводников длинноволновая граница области собственного поглощения лежит в ближней инфракрасной области, для ионных кристаллов— в ближней ультрафиолетовой области. Вклад в собственное поглощение кристалла наряду с прямыми переходами электронов дают и непрямые переходы, при которых дополнительно рождаются или поглощаются фононы. Переходы электронов из зоны проводимости в валентные зоны могут сопровождаться рекомбинационным излучением.

Электрон проводимости и дырка благодаря электростатическому притяжению могут образовать связанное состояние — экситон. Спектр экситонов может варьироваться от водородоподобных серий до широких полос. Линии экситонного поглощения лежат у длинноволновой границы собственного поглощения кристалла ( рис. 2 ). Экситоны ответственны за электронные спектры поглощения молекулярных кристаллов. Известна также экситонная люминесценция.

Энергии электронных переходов между локальными уровнями дефектных центров попадают обычно в область прозрачности идеального кристалла, благодаря чему они часто обусловливают окраску кристалла. Например, в щёлочно-галоидных кристаллах возбуждение электрона, локализованного в анионной вакансии (F-центр окраски), приводит к характеристической окраске кристалла. Различные примесные ионы (например, Тl в КСl) образуют центры люминесценции в кристаллофосфорах. Они дают электронно-колебательные (вибронные) спектры. Если электрон-фононное (вибронное) взаимодействие в дефектном центре слабое, то в спектре появляется интенсивная узкая бесфононная линия (оптический аналог линии Мёссбауэра эффекта ) , к которой примыкает «фононное крыло» со структурой, отражающей особенности динамики кристалла с примесью ( рис. 3 ). С ростом вибронного взаимодействия интенсивность бесфононной линии падает. Сильная вибронная связь приводит к широким бесструктурным полосам. Поскольку часть энергии возбуждения в процессе колебательной релаксации до излучения рассеивается в остальном кристалле, максимум полосы люминесценции лежит по длинноволновую сторону от полосы поглощения (правило Стокса). Иногда к моменту испускания светового кванта в центре не успевает установиться равновесное распределение по колебательным подуровням, при этом возможна «горячая» люминесценция.

Если кристалл содержит в качестве примесей атомы или ионы переходных или редкоземельных элементов, с недостроенными f- или d-оболочками, то можно наблюдать дискретные спектральные линии, соответствующие переходам между подуровнями, возникающими в результате расщепления атомных уровней внутрикристаллическим электрическим полем (см. Кристаллическое поле, Квантовый усилитель ) .

Лит. см. при ст. Спектроскопия кристаллов.

Н. Н. Кристофель.

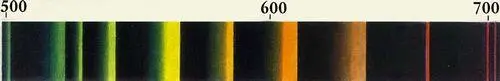

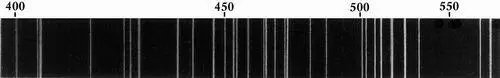

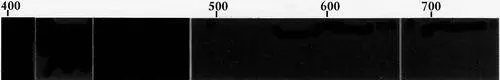

Спектры оптические. Спектр угольной дуги (полосы молекул CN и C2).

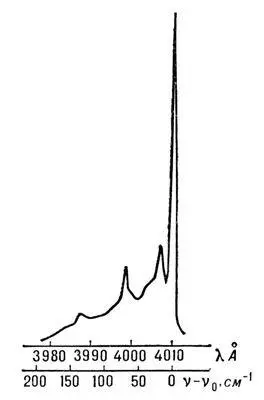

Рис. 3. Бесфононная линия и фононное крыло в спектре поглощения примесной молекулы NO 2 -в KI при температуре жидкого гелия.

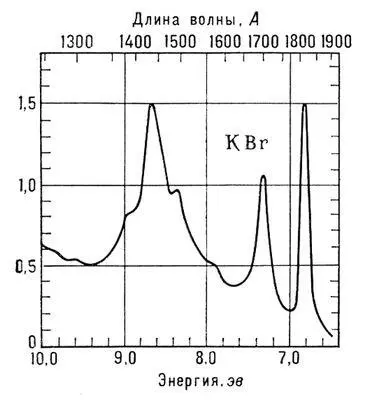

Рис. 2. Длинноволновый участок собственного поглощения кристалла КВr при температуре жидкого азота. Первые два интенсивных пика со стороны низких энергий соответствуют экситонам. Область собственного поглощения начинается за вторым пиком.

Спектры оптические. Спектр испускания паров молекулы йода.

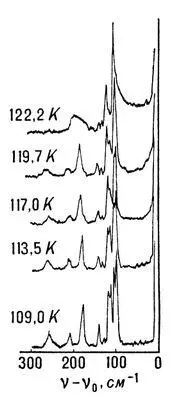

Рис. 1. Спектр комбинационного рассеяния кристалла дигидрофосфата калия (KDP) при разных температурах. По оси абсцисс отложено отношение сдвига частоты (n - n o) к скорости света.

Спектры оптические. Спектр меди.

Спектры оптические. Сплошной спектр.

Спектры оптические. Спектр натрия.

Спектры оптические. Спектр атомарного водорода.

Спектры оптические. Линии поглощения (фраунгоферовы линии) в спектре Солнца.

Спектры оптические

Спе'ктры опти'ческие, спектры электромагнитного излучения в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах шкалы электромагнитных волн. С. о. разделяют на спектры испускания (называемые также спектрами излучения, или эмиссионными спектрами), спектры поглощения, рассеяния и отражения. С. о. испускания получаются от источников света разложением их излучения по длинам волн l спектральными приборами и характеризуются функцией f (l) , дающей распределение энергии испускаемого света в зависимости от l. С. о. поглощения (абсорбции), рассеяния и отражения обычно получаются при прохождении света через вещество с последующим его разложением по l . Эти типы С. о. характеризуются долей энергии света каждой длины волны соответственно поглощённой [ k (l)], рассеянной [a(l)] и отражённой [ R (l)]. При рассеянии монохроматического света длины волны l о спектр комбинационного рассеяния света характеризуется распределением энергии рассеянного света по измененным длинам волн l ¹ l о[ f’ (l)]. Т. о., любой спектр характеризуется некоторой функцией f (l) , дающей распределение энергии (абсолютной или относительной) по длинам волн; при этом энергию рассчитывают на некоторый интервал l. От функции f (l) можно перейти к функции j(n), дающей распределение энергии по частотам n = с/ l ( с — скорость света); тогда энергия рассчитывается на единицу интервала n.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: