БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СС)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СС)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СС) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СС) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк. Июль 1967. Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и министр иностранных дел СССР А. А. Громыко в зале заседаний.

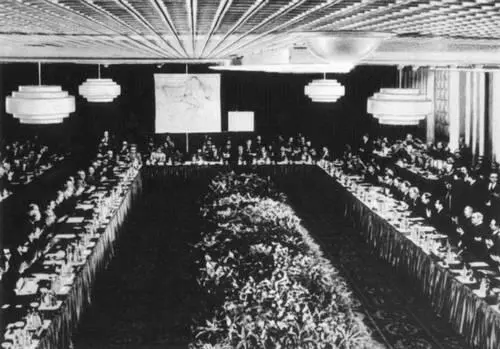

29-я сессия Совета экономической взаимопомощи. В зале заседаний во время открытия сессии. Будапешт. 24 июня 1975.

СССР. Внешняя торговля и внешние экономические связи

Внешняя торговля и внешние экономические связи

Внешняя торговля

Развитие внешней торговли.Внешняя торговля России отражала характер её экономики. Главную роль в экспорте играли продовольственные товары и сырьё для их производства (54,7% всего экспорта в 1913). В импорте преобладали сырьё (48,6%) и готовые изделия (32,8%). Наряду с машинами, цветными металлами, хлопком, шерстью ввозились на значительные суммы предметы роскоши для буржуазии и помещиков, 1-я мировая война 1914—18 дезорганизовала внешнюю торговлю. Она ярко выявила экономическую отсталость страны, её зависимость от импорта, особенно машин и оборудования.

Октябрьская революция 1917 поставила перед внешней торговлей задачу содействия развитию социалистического народного хозяйства. Советская внешняя торговля ведётся на основе государственной монополии, введённой декретом СНК от 22 апреля 1918. Органом государственной монополии является Министерство внешней торговли СССР и частично, в определённых рамках. Государственный комитет Совета Министров СССР по внешним экономическим связям. За границей права СССР в области монополии внешней торговли осуществляют его торговые представительства. Внешнеторговые операции проводятся всесоюзными объединениями, а также Центросоюзом.

Плановый характер социалистического народного хозяйства СССР обусловливает и плановый характер его внешней торговли. Её объём и структура определяются потребностями и возможностями социалистической экономики на каждом данном этапе в соответствии с требованиями закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. В зависимости от объективных экономических и политических условий того или иного этапа развития СССР менялись структура и объём внешней торговли. Так, в первые годы Советской власти, вследствие организованной империалистами экономической блокады, внешнеторговые операции были незначительны, а торговый баланс пассивным. В период восстановления народного хозяйства (1921—26), когда требовалось развивать лёгкую промышленность, в импорте преобладало сырьё (хлопок, шерсть, кожа). Структура экспорта мало изменилась по сравнению с дореволюционным периодом (в 1924 зерно — 37,8%, лес и лесоматериалы — 13%, нефть и нефтепродукты — 11%, пушнина — 5%). Заметно выросли экономические связи с капиталистическими странами. СССР прорвал кредитную блокаду: Германия, Австрия и другие государства начали давать гарантии по кредитам, предоставлявшимся Советскому Союзу фирмами соответствующих стран.

Развитие внешней торговли в годы довоенных пятилеток определялось историческими задачами, связанными с социалистической индустриализацией и коллективизацией сельского хозяйства. В этот период основной задачей внешней торговли был ввоз средств производства.

За годы 1-й пятилетки (1929—32) объём внешней торговли достиг больших размеров. Уд. вес машин и оборудования в импорте возрос до 55,7% в 1932 (20,6% в 1925/26, 30,1% в 1929); чёрных и цветных металлов — до 20,1% (7,6%, 12,8% соответственно). В связи с успехами отечеств. хлопководства удельный вес хлопка в импорте понизился с 13,3% в 1929 до 2,5% в 1932. За годы пятилетки было ввезено машин и оборудования на сумму, составляющую 57% всей стоимости машин и оборудования, ввезённых за период 1918—37.

Начиная с 1933 и до 1938 объём внешней торговли сокращался: рост продукции советского машиностроения в 1-й пятилетке привёл к уменьшению импорта машин и оборудования. Вместе с тем стало возможным сократить вывоз и увеличить поставку на внутренний рынок ряда продовольственных товаров (зерно, масло, яйца), занимавших до этого видное место в советском экспорте. Развитие внешней торговли в эти годы тормозилось также упадком экономики капиталистических стран. Последовавшая за кризисом 1929—33 длительная депрессия в капиталистическом мире повлекла за собой уменьшение экспорта из СССР. В 1933—1937 СССР использовал активное сальдо торгового баланса для погашения кредитов, полученных от фирм капиталистических стран. Важные изменения произошли в структуре внешней торговли. В 1937—1938 удельный вес импортируемого машинного оборудования в отношении отечественного производства оборудования составлял уже менее 1%. Если до Октябрьской революции 1917 промышленный экспорт России составлял 30%, а сельскохозяйственный — 70%, то в 1938 на долю промышленного экспорта приходилось 63,6%, на долю сельского хозяйства — 36,4% всего советского экспорта. В экспорте появились статьи, отсутствовавшие в дореволюционной России: химикалии, машины, паровозы, вагоны, автомобили и т. п.; увеличился вывоз обработанных и полуобработанных сырьевых товаров. Вместе с тем из экспорта были исключены продовольственные товары, необходимые для повышения уровня внутреннего потребления.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 внешняя торговля была направлена на удовлетворение военных нужд. 16 августа 1941 было заключено соглашение между СССР и Великобританией о взаимных поставках, кредите и порядке платежей. В октябре 1941 представители правительств СССР, США и Великобритании подписали в Москве 1-й протокол о поставках вооружения и других товаров Советскому Союзу на период до 1 июля 1942. Однако эти поставки в 1941—42 были весьма ограничены. 11 июня 1942 между СССР и США было подписано соглашение о принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против фашистских агрессоров, на основании которого США обязались предоставить СССР помощь по закону от 11 марта 1941 о ленд-лизе. Во время войны СССР заметно расширил торговлю с МНР и Ираном; с 1944 значительно вырос торговый оборот со Швецией.

Международная обстановка, в которой осуществлялась внешняя торговля СССР после окончания 2-й мировой войны 1939—45, характеризуется выходом социализма за рамки одной страны. Образовались 2 мировые экономические системы — социалистическая и капиталистическая, 2 параллельных мировых рынка — рынок капиталистических стран и рынок социалистических стран. Экономический рост СССР и других социалистических стран, возникновение нового мирового социалистического рынка привели к значит. увеличению оборота внешней торговли Советского Союза с социалистическими странами. В 1950 он возрос по сравнению с 1946 в 3 раза. В 1951—75 внешняя торговля развивалась особенно высокими темпами, весь её объём вырос в 17,3 раза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: