БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СТ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СТ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СТ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СТ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

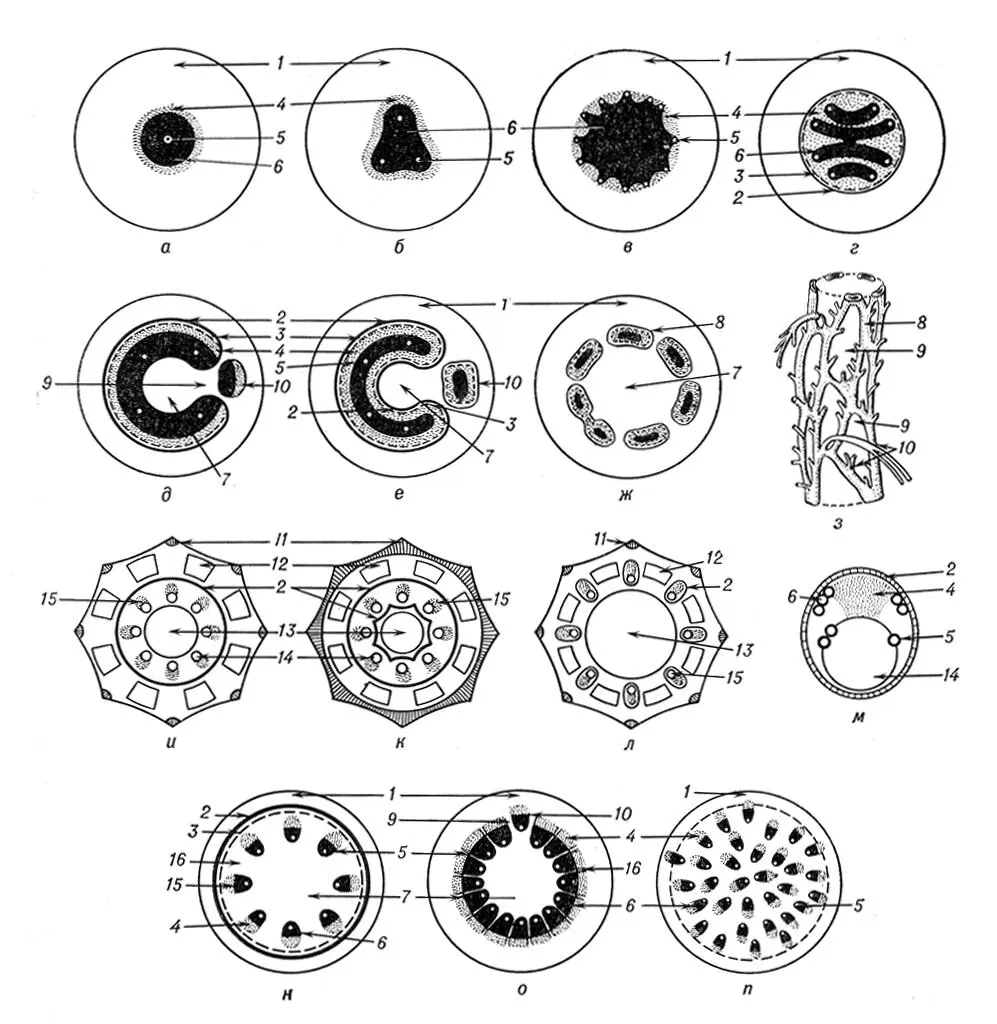

В плектостеле, обычной для плаунов, экзархная ксилема рассечена на лентовидные тяжи. Система проводящих тканей, образующих трубчатый цилиндр, окружающий паренхимную сердцевину, характерна для сифоностелы. У папоротников сифоностела бывает трёх типов: эктофлойная (соленоксилия), амфифлойная (соленостела) и диктиостела. Соленоксилия образовалась, по-видимому, из актиностелы при втягивании внутрь отрогов ксилемы, срастании участков флоэмы в сплошное кольцо и развитии паренхимной сердцевины, клетки которой возникли из трахеид, утративших способность проводить воду и поделившихся поперечными перегородками. В соленоксилии ксилема снаружи окружена флоэмой, перициклом и эндодермой (например, у хельминтостахиса). В соленостеле имеются не только наружные, но и внутренние флоэма, перицикл и эндодерма (например, у марсилии). Исследования К. И. Мейера по развитию проводящей системы папоротников показали возможность образования соленостелы из соленоксилии. В результате сильного рассечения амфифлойной сифоностелы в связи с появлением многочисленных листовых прорывов, заполненных паренхимой, возникла диктиостела, имеющая вид сетчатого цилиндра, т.к. составляющие её проводящие ткани образуют переплетающиеся тяжи (меристелы). На поперечном срезе стебля меристелы расположены кольцом вокруг сердцевины. Они построены по типу концентрических амфикрибральных пучков, в которых флоэма расположена вокруг ксилемы; флоэма окружена перициклом и эндодермой.

Возрастные изменения стелы у папоротников (мараттия, орляк, матония), выражающиеся в формировании внутри одной стелы второй, а затем и третьей, привели к полициклии. Переход от протостелы к полистелии обусловил, по мнению. В. Циммерманна, формирование эустелы, в которой каждая протостела превратилась в коллатеральный пучок. Некоторые ботаники считают, что эустела могла сформироваться из эктофлойной сифоностелы, расчленение которой на отдельные пучки было вызвано образованием сердцевинных лучей. У хвощей эустела представлена закрытыми коллатеральными пучками, расположенными вокруг центральной воздушной полости и соединяющимися в узлах; на месте рано разрушающейся ксилемы в пучке образуется каринальный канал (водоносная полость). Эту разновидность стелы называют артростелой У разных видов хвощей артростелы характеризуются различным расположением эндодермы (см. рис., позиции и, к, л) . Исследования ранних этапов развития проводящей системы хвощей дают возможность предполагать, что артростела образовалась из актиностелы или из сифоностелы вследствие расщепления их на отдельные пучки. Для эустелы семенных растений характерно усиление роли листовых пучков и наличие тесных контактов между стеблевыми и листовыми пучками. Эустела двудольных растений представлена системой открытых коллатеральных или биколлатеральных пучков с эндархной первичной ксилемой; пучки разделены паренхимными сердцевинными лучами, пересекающими стелу в радиальном направлении. У многих травянистых растений сердцевинные лучи широкие; у древесных — узкие, иногда однорядные, перицикла и эндодермы нет.

Мощное развитие проводящих пучков листьев, которые, войдя в стебель, располагаются по всему поперечному сечению стебля, а также редукция стеблевых пучков привели к преобразованию эустелы в атактостелу однодольных растений, утратившую способность к вторичному утолщению. Проводящие пучки в атактостеле коллатеральные или концентрические амфивазальные (ксилема в них окружает флоэму).

Выявляя существенные различия между основными отделами высших растений по архитектонике их проводящей системы, С. т. имеет большое значение не только для анатомии растений, но и для познания филогенеза растений в целом.

Лит.: Раздорский В. Ф., Анатомия растений, М,, 1949; Чистякова О. Н., История развития проводящей системы у хвощей, «Уч. зап. Московского городского педагогического института», 1955, т. 29. в. 3; Тахтаджян А. Л., Высшие растения, t. i, М. — Л., 1956; Мейер К. И., Морфогения высших растений, [М.], 1958: Zimmermann W., Die Pliylogenie der Pflanzen, 2 Aufl., Stuttg., 1959.

Л. И. Лотова.

Типы стелы высших растений: 2 — протостела; б, в — актиностела; г — плектостела; д — эктофлойная сифоностела (соленоксилия); е — амфифлойная сифоностела (соленостела); ж — диктиостела; з — общий вид диктиостелы мужского папоротника; и, к, л — артростелы (и — с одной наружной эндодермой, хвощ полевой; к — с наружной и внутренней эндодермами, корневище лесного хвоща; л — с частными эндодермами вокруг каждого пучка, хвощ приречный); м — схема строения проводящего пучка хвоща приречного; н — эустела травянистых двудольных растений; о — эустела древесных покрытосеменных; п — атактостела однодольных растений; 1 — первичная кора; 2 — эндодерма; 3 — перикл; 4 — флоэма; 5 — протоксилема; 6 — метаксилема; 7 — сердцевина; 8 — меристела; 9 — листовой прорыв; 10 — листовой след; 11 — механическая ткань; 12 — валекулярная воздушная полость; 13 — центральная воздушная полость; 14 — каринальный канал; 15 — коллатеральный пучок; 16 — сердцевинный луч.

Стемалит

Стемали'т, листовое строительное стекло толщиной 6—9 мм, покрытое с одной стороны глухой (непрозрачной) силикатной краской (см. Керамические краски ) . Применяется для наружной и внутренней облицовки зданий и т.п.

Стен (единица силы)

Стен(от греч. sthenos — сила), единица силы в системе метр — тонна — секунда (в МТС системе единиц ) . С. равен силе, сообщающей телу массой 1 т ускорение 1 м/сек 2 в направлении действия силы.

Обозначения: рус. сн, международное sn . 1 сн = 1000 н = 101,972 кгс. Система МТС вышла из употребления, и единица С. в настоящее время не применяется.

Стен Ян

Стен(Sten) Ян (около 1626, Лейден, — похоронен 3.2.1679, там же), голландский живописец. Учился, вероятно, у Н. Кнюпфера в Утрехте, А. ван Остаде в Харлеме и Я. ван Гойена в Гааге. Работал в Лейдене (где в 1648 получил звание мастера), Гааге (с 1649), Делфте (с 1654), Вармонде (с 1656), Харлеме (1661—70). С 1672 содержал в Лейдене трактир. С. писал портреты, пейзажи, библейские композиции, но главной его специальностью был бытовой жанр. В бытовых картинах С., проникнутых грубоватым народным юмором, острая (подчас сатирическая) характеристика персонажей, живая занимательность повествования нередко сочетаются с тонким живописным мастерством, проявляющимся в исполнении фигур, деталей обстановки, одежды и т.д. («Больная и врач», около 1660, Эрмитаж, Ленинград; «Как приобретено, так и истрачено», 1661, Музей Бойманса — ван Бёнингена, Роттердам).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: