БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СВ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СВ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СВ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СВ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

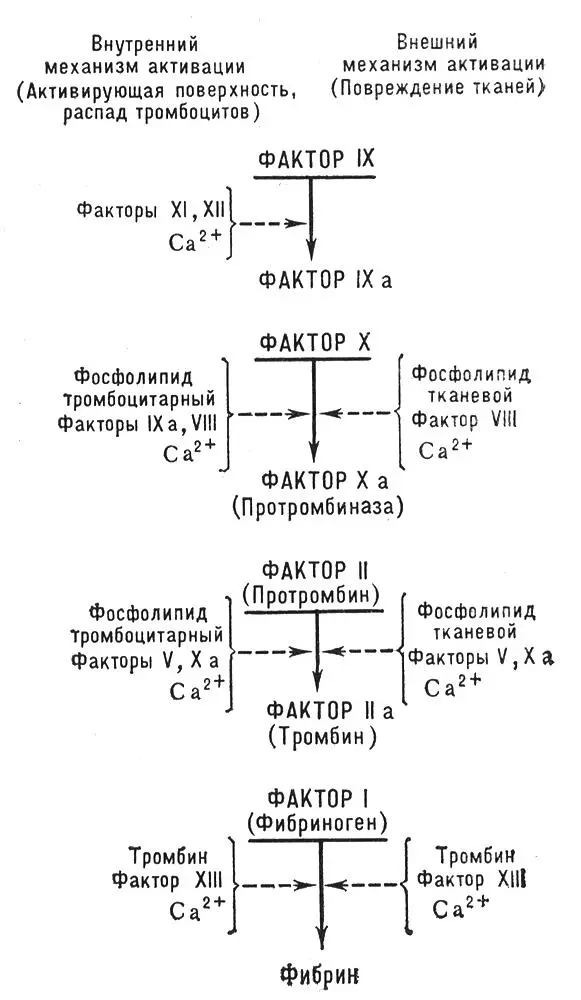

При проникновении в кровь тканевого предшественника (внешний путь С. к.) активный тромбопластин образуется при участии плазменных факторов V, VII и Х и ионов Ca 2+. Кровяная или тканевая протромбиназа осуществляет превращение протромбина (фактор II) в фермент тромбин (фактор IIa). Последний, отторгая от фибриногена пептидные фрагменты, превращает его в фибрин-мономер. Нестабилизированный (растворимый в мочевине и некоторых кислотах) фибрин подвергается ферментативной стабилизации фактором Xllla в присутствии ионов Ca 2+. В результате возникает нерастворимый фибрин-полимер, представляющий собой основу кровяного сгустка, или тромба. Cxeмa Макферлана обоснована экспериментально, однако в ней не учтено значение присутствующих в крови естественных антикоагулянтов, а также физиологической регуляции жидкого состояния крови и её свёртывания. У организмов разных видов время С. к. сильно варьирует. Кровь человека, извлечённая из сосудистого русла, в норме свёртывается за 5—12 мин (для регистрации времени С. к. и нарушений С. к. применяется прибор тромбоэластограф). При многих заболеваниях процесс С. к. замедляется, что часто бывает обусловлено недостатком (приобретённым или наследственным) в организме одного или нескольких ФСК. Так, при неусвоении витамина К возникающие кровотечения обусловлены нарушением биосинтеза II, VII, IX и Х ФСК. Тот же эффект может возникнуть при введении в организм избыточных доз антикоагулянтов непрямого действия — антагонистов витамина К, например дикумарина и его производных. Пример врождённого заболевания — недостаток фактора VIII ( гемофилия А), наследование которого связано с передачей женской половой хромосомы. Подобное же заболевание может быть обусловлено накоплением образующихся в организме антагонистов фактора VIII или нарушением структуры этого белка. Различные варианты наследственной недостаточности или дефекты в молекулярной структуре известны почти для всех плазменных ФСК. Нарушения регуляции жидкого состояния крови и её свёртывания приходят также к тромбообразованию, т. е. возникновению и стабилизации сгустков крови в сосудистом русле. Возникновение тромба нельзя объяснить только повышением или усилением процесса С. к. Причиной подобных патологических состояний может быть также локальное или общее понижение в организме больного функции противосвёртывающей системы, обеспечивающей регуляцию жидкого состояния крови (см. Тромбоз ) . Сочетание явлений рассеянного тромбоза и геморрагии может быть обусловлено нарушением регуляторных взаимоотношений свёртывающей и противосвёртывающей систем.

Лит.: Кудряшов Б. А., Проблема регуляции жидкого состояния крови и взаимоотношения свёртывающей, фибринолитической и противосвёртывающей системы, «Успехи физиологических наук», 1970, т. 1, №4; его же, Биологические проблемы регуляции жидкого состояния крови и её свёртывания, М., 1975; Schmidt A., Weitere Beiträge zur Blutlehre, Wiesbaden, 1895; Macfarlane R. G., The basis of the cascade hypothesis of blood clotting, «Thrombosis et diathesis haemorrhagica», 1966, v. 15, № 3/4; Laki К., Our ancient heritage in blood clotting and some of its consequences, «Annals of the New York Academy of Sciences», 1972, v. 202; Owren P. A., Stormorken H., The mechanism of blood coagulation, «Reviews of Physiology», 1973, v. 68.

Б. А. Кудряшов.

Схема к ст. Свёртывание крови.

Сверхвысокие частоты

Сверхвысо'кие часто'ты(СВЧ), область радиочастот от 300 Мгц до 300 Ггц, охватывающая дециметровые волны, сантиметровые волны и миллиметровые волны (см. Радиоволны ) . Диапазон СВЧ используется главным образом в радиолокации и радиосвязи, а также в радиоспектроскопии. При освоении диапазона СВЧ понадобилось создание генераторов и усилителей электрических колебаний, основанных на новых принципах: магнетронов, клистронов, ламп бегущей волны и др. Для канализации волн СВЧ были созданы радиоволноводы, специальные типы антенн (см. Сверхвысоких частот техника ) .

Сверхвысокий вакуум

Сверхвысо'кий ва'куум,разрежение выше 10 -8 мм рт. ст. (1 мм рт. ст. (100 н/м 2 ) . С. в. создают в камерах для имитации космического пространства, в различных экспериментальных установках, а также в некоторых электровакуумных приборах. С. в. необходим для исследования физических свойств очень чистой поверхности твёрдого тела и поддержания её в течение достаточно длительного времени. В этой связи С. в. определяют как состояние разреженного газа, при котором чистая поверхность тела покрывается мономолекулярным слоем адсорбированного газа за время £ 100 сек.

При очень низких давлениях подавляющая часть газа находится в адсорбированном состоянии на поверхности вакуумной аппаратуры, а также в растворённом состоянии внутри её материала и лишь незначительная часть — в откачиваемом объёме. Достижимая степень вакуума определяется равновесием между скоростью откачки газа и скоростью его поступления в откачиваемый объём за счёт десорбции газа со стенок и натекания извне через микроскопические отверстия. Для получения С. в. натекание извне сводят к минимуму, а аппаратуру вместе с корпусом вакуумной камеры обезгаживают, прогревая в вакууме при температуре 300—500 °С. Поэтому обычно корпус вакуумной камеры изготавливают из плотных, сваривающихся, коррозиестойких материалов, имеющих низкое давление пара и легко обезгаживающихся при прогреве (нержавеющая сталь, стекло, кварц, вакуумная керамика; см. Вакуумные материалы ) .

Откачивающая система сверхвысоковакуумной установки состоит из основного насоса, включаемого после окончания прогрева и достижения высокого вакуума, и вспомогательного насоса, работающего при прогреве установки. Поскольку масса откачиваемого газа в условиях С. в. невелика, то в качестве основных применяют сорбционные, ионно-сорбционные и магниторазрядные вакуумные насосы, быстрота откачки которых достигает 10 6 л/сек (крупные установки), а предельный вакуум 10 -13 мм рт. cm. Иногда в качестве основных применяют пароструйные (парортутные и паромасляные) и турбомолекулярные насосы.

Измерение С. в. осуществляется электронными ионизационными и магнитными электроразрядными вакуумметрами (см. Вакуумметрия ) . Нижний предел давлений у первых определяется фотоэлектронным током с ионного коллектора под действием рентгеновского излучения с анода (возникающего при его электронной бомбардировке). Существуют ионизационные вакуумметры специальной конструкции, в которых фоновый ток снижен. Наибольшее распространение получил манометр Байярда — Альперта; коллектор ионов в нём представляет собой тонкий осевой стержень, на который попадает лишь малая часть рентгеновского излучения анода. Нижний предел измерений ~10 -10 мм рт. ст. Модулируя ионный ток в манометре Байярда — Альперта с помощью специального электрода, удаётся измерять давления до 10 -11 мм рт. ст. Подавление фонового тока электричемким полем дополнительного электрода (супрессора) позволяет измерять ещё более низкие давления (особенно в сочетании с методом модуляции). Созданы конструкции, в которых коллектор экранирован от попадания на него рентгеновского излучения с анода. В манометре Редхеда ионы из области ионизации вытягиваются через отверстие в экране и при помощи полусферического рефлектора фокусируются на тонкий проволочный коллектор. В манометре Хельмера ионный поток, выходящий из отверстия в экране, отклоняется с помощью 90°-ного углового электростатического дефлектора и направляется к коллектору. В манометре Грошковского тонкий проволочный коллектор расположен напротив отверстия в торце анодной сетки и защищен от рентгеновского излучения стеклянной трубкой. Описанные приборы позволяют измерять давление до 10 -12 мм рт. ст., а в отдельных случаях до 10 -13мм рт. ст.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: