БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СВ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СВ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СВ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СВ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При очень высокой температуре (~3000—4000 К и более) в воздухе присутствуют достаточно большое количество ионизованных частиц и свободные электроны. Хорошая электропроводность воздуха вблизи тела, движущегося с большой сверхзвуковой скоростью, открывает возможность использования электромагнитных воздействий на поток для изменения сопротивления тела или уменьшения тепловых потоков от горячего газа к телу. Она же затрудняет проблему радиосвязи с летательным аппаратом из-за отражения и поглощения радиоволн ионизованным газом, окружающим тело. Нагревание воздуха при сжатии его перед головной частью движущегося с гиперзвуковой скоростью тела может вызывать мощные потоки лучистой энергии, частично передающейся телу и вызывающей дополнительные трудности при решении проблемы его охлаждения.

Если скорость набегающего потока во много раз превосходит скорость звука, то при малых возмущениях скорости изменения давления и плотности уже не будут малыми и необходимо пользоваться нелинейными уравнениями даже при изучении обтекания тонких, заострённых тел. Существенная роль нелинейных эффектов характерна для гиперзвуковой аэродинамики. Многие представления аэродинамики умеренных сверхзвуковых скоростей, касающиеся характера сил и моментов, действующих на летательные аппараты, и устойчивости и управляемости этих аппаратов при гиперзвуковых скоростях полёта, становятся неприменимыми.

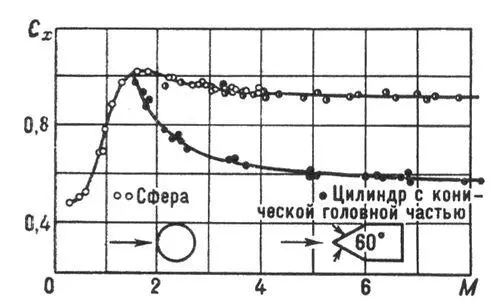

Большие значения числа М = v/a при течениях с гиперзвуковой скоростью позволяют установить важные качественные особенности таких течений и развить нелинейные асимптотические теории для их количественного анализа. Так, при очень больших значениях числа М оказывается, что давление в набегающем на тело потоке становится пренебрежимо малым по сравнению с давлением в области течения за ударной волной, возникающей перед телом, а теплосодержанием набегающего потока можно пренебречь сравнительно с его кинетической энергией. При таких условиях течение за ударной волной перестаёт зависеть от числа М набегающего потока. В этом состоит принцип стабилизации течения около тел при гиперзвуковых скоростях, причём стабилизация течения около тупых тел наступает при меньших значениях числа М, чем около тонких, заострённых тел ( рис. 5 ).

Важным результатом теории гиперзвукового обтекания тонких, заострённых тел под малым углом атаки является т. н. закон плоских сечений, согласно которому при движении тонкого тела в покоящемся газе с гиперзвуковой скоростью частицы газа почти не испытывают продольного смещения, т. е. движение частиц происходит в плоскостях, перпендикулярных направлению движения тела ( рис. 6 ). Из закона плоских сечений следует закон подобия, который позволяет, например, пересчитывать параметры движения, полученные для одного тела вращения при определённом числе М, на случай обтекания других тел с тем же распределением относительной толщины по длине, для которых произведение Мt сохраняет одно и то же значение (t — наибольшее значение относительной толщины тела).

Лит.: Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе Н. В., Теоретическая гидромеханика, 4 изд., ч. 2, М., 1963; Липман Г. В., Рошко А., Элементы газовой динамики, пер. с англ., М., 1960; Черный Г. Г., Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью, М., 1959.

Г. Г. Чёрный.

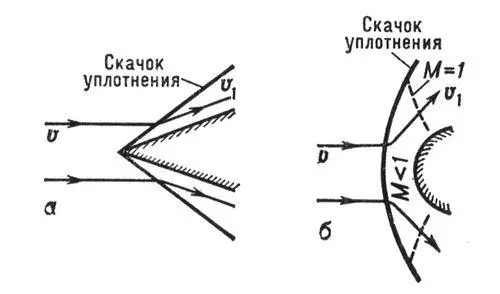

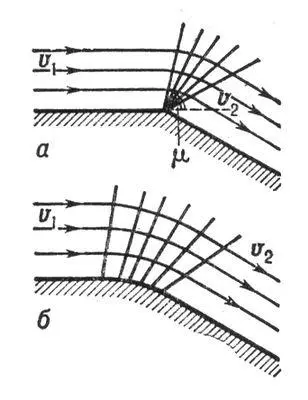

Рис. 3. Обтекание сверхзвуковым потоком: а — клина, б — затупленного тела.

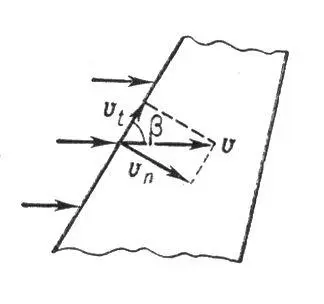

Рис. 4. Схема обтекания стреловидного крыла.

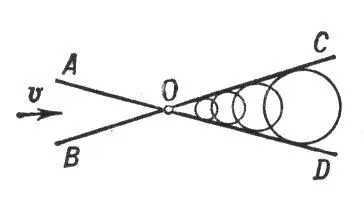

Рис. 1. Конус возмущений COD и конус влияния AOB.

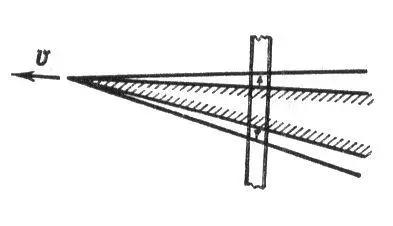

Рис. 6. Схема к объяснению закона плоских сечений.

Рис. 5. Значения коэффициента сопротивления сферы и цилиндра с конической головной частью; начиная с М-4 эти значения перестают заметно изменяться.

Рис. 2. Обтекание сверхзвуковым потоком: а — стенок с изломом, б — выпуклой искривленной стенки.

Сверхкомплексные соединения

Сверхко'мплексные соедине'ния,комплексные соединения сложного состава. В С. с. к комплексному иону присоединены молекулы воды, аммиака, кислот, солей. Примеры С. с.: кристаллогидраты типа [Со (NH 3) 6] 2(SO 4) 3×5H 2O, аммиакаты — Cu [PtCl 6]×18NH 3, соли — (NH 4) 3[RuCl 6] NH 4NO 3. Обладая электростатическим полем, комплексный ион притягивает дипольные молекулы, образуя в растворе вторую или даже третью координационные сферы. В образовании С. с. могут также участвовать окислительно-восстановительные взаимодействия, ван-дер-ваальсовы силы, водородные связи. Вторичными центрами присоединения могут быть и координированные молекулы или ноны, например SCN -в соединении [(NH 3) 2PtSCNSCNAg] NO 3.

Лит.: Гринберг А. А., Введение в химию комплексных соединений, 2 изд., М. — Л., 1951; Химия координационных соединений, под ред. Дж. Бейлара и Д. Буша, пер. с англ., М., 1960; Некрасов Б. В., Основы общей химии, т. 3, М., 1970.

Сверхновые звёзды

Сверхно'вые звёзды,звёзды, испытавшие катастрофический взрыв, за которым последовало огромное увеличение их блеска. В максимуме блеска светимость С. з. в миллиард раз превышает светимость таких звёзд, как Солнце, превосходя иногда светимость всей галактики, в которой они находятся. Максимум блеска С. з. наступает примерно через две-три недели после взрыва. После этого её блеск начинает постепенно падать, уменьшаясь в течение последующих 100 сут в 25—50 раз. В среднем в галактике, подобной нашей, вспыхивает одна-две С. з. в столетие. В нашей Галактике последние вспышки С. з. наблюдали Т. Браге в 1572 и И. Кеплер в 1604. Не исключено, что за последние три века в Галактике произошло ещё несколько вспышек С. з., которые, однако, не были замечены из-за сильного поглощения их света межзвёздной пылью. Наблюдая одновременно большое число галактик, астрономы открывают полтора-два десятка внегалактических С. з. ежегодно. Название «С. з.» дано этим объектам по аналогии с новыми звёздами, но подчёркивает значительно более мощный характер вспышек.

По характеру изменения блеска со временем и спектру С. з. разделяют на 2 типа. С. з. I типа, как правило, в 3—5 раз ярче сверхновых II типа и характеризуются более медленным уменьшением блеска после максимума. Для спектров С. з. II типа наиболее характерны интенсивные линии излучения, тогда как для С. з. I типа — очень широкие линии поглощения. Другим отличием является присутствие в спектре С. з. II типа сильных линий водорода, почти полностью отсутствующих в спектрах С. з. I типа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: