БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (СЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (СЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (СЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ранний С. (преобладал в раннее средневековье, сохранившись в Италии до 8 в., во Франции до 10 в., в Германии до 11 в., в Англии до 12 в.) был ещё близок к позднеантичному рабству; часть сервов использовалась в это время в качестве безземельных дворовых работников, часть была посажена на земельные наделы. В период развитого феодализма С. охватывал держателей земельных наделов и был известен в двух формах: лично-наследственной и поземельной. Лично-наследственный С. предполагал наследственное подчинение крестьянина судебно-административной власти одного определённого сеньора, в пользу которого с сервов взыскивали некоторые личные поборы: чаще всего поголовную подать, пошлины, ограничивавшие свободу наследования (см. Мёртвой руки право ) и свободу брака ( Формарьяж ), а также произвольную талью . В силу лично-наследственного характера этих поборов сервы платили их независимо от места жительства сверх поборов за земельные держания. При условии продолжения уплаты личных поборов и подчинения судебно-административной власти наследственного сеньора серв мог переселиться в другую сеньорию. В 12—14 вв. в ходе т. н. освобождения крестьян многие сервы добились уничтожения лично-наследственной зависимости. Но в ряде стран Западной Европы складывается в это время новая форма С. — поземельный С., распространявшийся на крестьянина на время владения им особыми «сервильными» держаниями. За пользование ими держатели должны были выполнять почти все обязанности прежних сервов, но с той разницей, что от них можно было освободиться ценою отказа от земли, Охватывая в первую очередь малоземельпых крестьян, вынужденных из-за нехватки земли соглашаться на самые тяжелые условия держаний, новый С. представлял одно из проявлений феодальной реакции. Исчезновению его в 15 в. способствовал бурный рост товарно-денежных отношений; сильный удар по С. был нанесён массовыми народными восстаниями в ряде стран Западной Европы во 2-й половины 14—15 вв. В 16—18 вв. С. уцелел лишь в отдельных отсталых районах (см. в ст. Менмортабли ).

Лит.: Бессмертный Ю. Л., Северофранцузский серваж, в сборнике: Средние века, в. 33, М., 1971.

Ю. Л. Бессмертный.

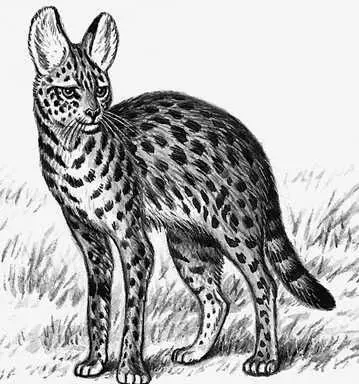

Сервал

Серва'л(Felis serval), хищное млекопитающее семейства кошачьих. Длина тела до 1 м , хвоста до 30 см , высота в плечах до 50 см , весит до 16 кг . Тело стройное, ноги длинные, уши очень большие. Окраска желтовато-серая с бурыми или чёрными пятнами и полосами С. широко распространен в Африке, где обитает преимущественно на травянистых и кустарниковых равнинах. Охотится главным образом ночью на птиц, грызунов, зайцев, молодых антилоп, В южных областях ареала детёныши (от 1 до 4) появляются в конце зимы, в тропиках — в разное время года. Объект промысла (шкура идёт на меховые изделия); численность резко сокращается.

Рис. к ст. Сервал.

Сервантес Сааведра Мигель де

Серва'нтесСааведра (Cervantes Saavedra) Мигель де (крещен 9.10.1547, Алькала-де-Энарес, — 23.4.1616, Мадрид), испанский писатель. Сын хирурга, бедного идальго. В молодости служил солдатом, отличился в морской битве при Лепанто ( 7 октября1571), в которой лишился левой руки. Возвращаясь морем на родину, С. Был захвачен пиратами и продан в рабство алжирскому паше. В неволе пробыл 5лет. После 4 неудачных попыток к бегству выкуплен миссионерами (1580). По возвращении в Мадрид написал пасторальный роман «Галатея» (1585), патриотическую трагедию «Нумансия» и около 30 других пьес. Скудость литературного заработка вынудила С. переехать в Севилью и стать агентом по закупке провианта для флота, позже — сборщиком недоимок. Гражданская служба (1587—1603) была не более удачна, чем армейская: трижды С. попадал в тюрьму. Соприкосновение породу занятий с разными общественными кругами крупнейшего порта мировой империи определило более реалистический и плодотворный поздний период его творчества, который открылся 1-й частью романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605), начатой ещё в севильской тюрьме в 1602. Роман во многом — итог личной жизни С., полной героических дерзаний и катастрофических неудач. Всенародный и общеевропейский успех романа соблазнил некоего А. Фернандеса де Авельянеду (псевдоним) выпустить «подложное» окончание. Задетый огрублением замысла и главных образов, С. опубликовал 2-ю часть «Дон Кихота» (1615). Ранее он издал «Назидательные новеллы» (1613), «Новые восемь комедий и интермедий» (1615). На смертном одре закончил любовно-приключенческий роман «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (опубликован 1617). Преследуемый нищетой и унижениями, С. перед смертью вступил в Орден терциариев и был похоронен за счёт братства. Могила С. затерялась. Через всё творчество С. проходят контрасты идеальной «поэзии» душевной жизни, «романтики» непреклонных устремлений человека — и убогой «прозы» окружающего мира, иронически или юмористически освещенного. Этим контрастом отмечены два жанра его драм: пьесы о доблестных в борьбе с превратностями судьбы, о любящих, неизменно верных своему чувству («Алжирские нравы», «Великая султанша» и др.), — и сатирические в плутовском духе интермедии («Вдовый мошенник», «Бдительный страж», «Судья по бракоразводным делам» и др.), яркий бытовой колорит которых не потускнел до наших дней. Те же контрасты в новеллах: любовно-авантюрные истории в духе новорыцарских поэм эпохи Возрождения («Великодушный поклонник», «Английская испанка»и др.) — и плутовские новеллы, сатирически изображающие повседневный быт («Беседа двух собак», «Ринконетс и Кортадильо»). Синтетичны в этом смысле рассказы с идеальными героинями на фоне «низкой» (трактирной, цыганской) среды: «Высокородная судомойка», «Цыганочка», которой С. открыл для европейской литературы романтику «цыганской» темы, оказавшей впоследствии влияние на В. Гюго, П. Мериме, А. С. Пушкина. Особо стоят новеллы с напряжёнными, до патологического, состояниями души героя, маниакальными персонажами: «Ревнивый эстремадурец», «Лиценциат Видриера», герой которой помешан на том, что он стал «стеклянным» (исп. vidriera); в «хрупкой» и безумной, для окружающих всего лишь забавной, «мудрости» героя этой новеллы уже сказывается грустный юмор автора «Дон Кихота».

Реалистический гений С. и неизменный вкус к героике и романтике органически слились во всей мощи лишь один раз: в субъективно героическом пафосе странствующего «безумно мудрого» рыцаря Дон Кихота , в открытии «донкихотской ситуации». Великий многоплановый роман С. возник из скромного замысла — высмеять модные в его время новорыцарские романы. Этот внешний литературно-пародийный план сюжета более всего ощутим в начальных пяти главах. За ним — в связи с историей «книжного рыцаря», проведённого сквозь все круги реальной жизни, — открывается многообразная панорама испанского общества (в «Дон Кихоте» около 670 действующих лиц) на стыке двух веков национального развития: восходящего и нисходящего. За романтикой «... поры странствующего рыцарства» буржуазии (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 83), за эпохой Великих географических открытий и колониальных завоеваний начинает складываться капиталистическое общество — процесс, к которому Испания, ослепленная прошлыми успехами, приспособилась хуже других стран; её политика и экономика отмечены в это время бесплодным авантюризмом, «донкихотским» отсутствием «такта действительности» (см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 6, 1955, с. 34).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: