БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (УС)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (УС)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (УС) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (УС) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Краткая история развития У. в.Первый У. в. каскадного типа на энергию 700 кэв был построен в 1932 англ. физиками Дж. Кокрофтом и Э. Уолтоном. В предвоенные годы наибольшее развитие получили ЭСУ с высоковольтными генераторами Ван-де-Граафа. К 1940 благодаря применению для изоляции сжатого газа и использованию секционированных высоковольтных конструкций энергия ускоренных частиц была повышена до ~ 4 Мэв. В СССР первые ЭСУ были разработаны в Украинском физико-техническом институте под рук. А. К. Вальтера. В послевоенные годы увеличения энергии частиц, получаемых с помощью У. в., удалось добиться путём применения перезарядных ускорителей и ускорительных трубок с наклонным полем, предложенных Р. Ван-де-Граафом (США). Усовершенствования зарядной и ускоряющей систем ЭСУ были предложены Р. Хербом (США) в 60-х гг. Новые типы каскадных генераторов, позволившие увеличить мощность У. в. (динамитрон и трансформатор с изолированным сердечником), были разработаны в 1960–65 К. Моргенштерном (США) и Ван-де-Граафом. Большинство современных советских У. в. для научных исследований и использования в технике разработаны коллективом Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова. Трансформаторные ускорители предложены и разработаны в 60-х гг. коллективом института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР под руководством Г. И. Будкера .

Применение У. в.На протяжении ряда лет, начиная с создания в 1932 первого У. в., основной областью их применения была ядерная физика. С помощью У. в. получены важные сведения о внутреннем строении атомных ядер, об энергиях связи нуклонов (протонов и нейтронов) в атомных ядрах, о сечениях ядерных реакций, о поверхностной и объёмной структуре твёрдых тел и т.д. Помимо непосредственного использования в физических экспериментах, У. в. применяются для предварительного ускорения заряженных частиц в крупнейших циклических и линейных ускорителях, для нагрева плазмы в стационарных термоядерных установках, быстрого нагрева мишеней в импульсных термоядерных установках и т.д.

Благодаря низкой стоимости и компактности У. в. нашли широкое применение в различных технологических процессах на промышленных предприятиях. Небольшие ускорители ионов с энергией 100–200 кэв применяются для легирования тонких слоев полупроводников при создании приборов радиоэлектроники, а также для получения нейтронов облучением мишеней, содержащих тритий, ускоренными ионами дейтерия. Такие источники нейтронов (нейтронные генераторы) могут быть использованы, например, для проведения активационного анализа различных веществ, исследования стойкости элементов ядерных реакторов к нейтронному облучению и т.д. Разработаны нейтронные генераторы с потоками свыше 10 12нейтронов/сек.

Ускорители электронов с энергией 1–2 Мэв и мощностью в несколько квт могут служить генераторами рентгеновского тормозного излучения в промышленной дефектоскопии. Излучение возникает при взаимодействии электронного пучка с мишенью из тяжёлого металла, например вольфрама. Малые размеры электронного пучка на мишени (единицы или доли мм ) позволяют получить рентгеновские снимки с высоким разрешением.

Перспективное направление практического использования электронных ускорителей с энергией 0,2–3 Мэв и мощностью 10–100 квт – обработка электронными пучками различных материалов с целью придания им новых свойств путём радиационной полимеризации, радиационной вулканизации, деструкции и т.д.

Лит.: Комар Е. Г., Основы ускорительной техники, М., 1975; Ускорители. Сб., пер. с англ. и нем., под ред. Б. Н. Яблокова, М., 1962; Электростатические ускорители заряженных частиц. Сб., под ред. А. К. Вальтера, М., 1963.

М. П. Свиньин.

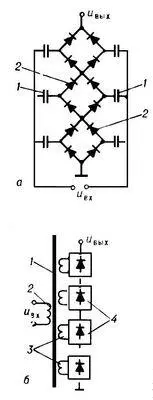

Рис. 3. Схема каскадного генератора с параллельным питанием каскадов. а — схема с ёмкостной связью (динамитрон): 1 — конденсаторы; 2 — выпрямители; 3 — вторичные обмотки; 4 — выпрямительные устройства (U вх, U вых— входное и выходное напряжения).

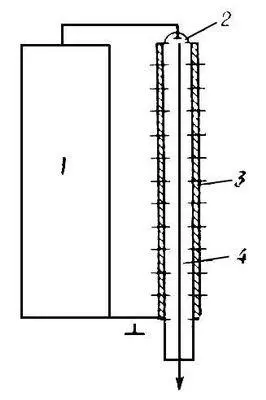

Рис. 1. Схема высоковольтного ускорителя: 1 — высоковольтный генератор; 2 — источник заряженных частиц; 3 — ускоряющая система; 4 — траектория частицы.

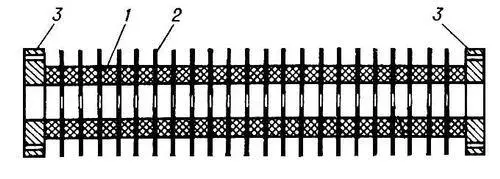

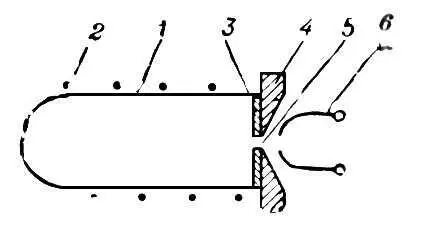

Рис. 7. Ускорительная трубка: 1 — кольцевые изоляторы; 2 — металлические электроды; 3 — соединительные фланцы.

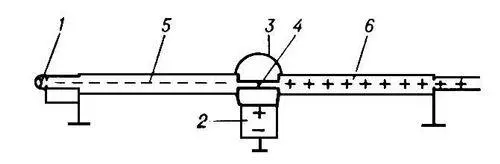

Рис. 4. Схема перезарядного (тандемного) ускорителя: 1 — источник отрицательных ионов; 2 — высоковольтный генератор; 3 — высоковольтный электрод; 4 — мишень для перезарядки ионов; 5 — пучок отрицательных ионов; 6 — пучок положительных ионов.

Рис. 6. Схема ВЧ источника ионов: 1 — разрядная камера; 2 — обмотка колебательного контура ВЧ генератора; 3 — изоляционная вставка; 4 — основание источника; 5 — отверстие отбора ионов; 6 — вытягивающий электрод.

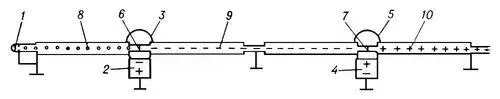

Рис. 5. Сдвоенный перезарядный ускоритель: 1 — источник нейтральных частиц; 2, 4 — высоковольтные генераторы первого и второго ускорителей; 3, 5 — высоковольтные электроды; 6, 7 — первая и вторая мишени соответственно для получения и перезарядки ионов; 8 — пучок нейтральных частиц; 9 — пучок отрицательных ионов; 10 — пучок положительных ионов.

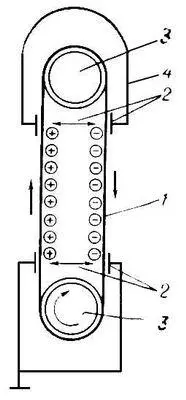

Рис. 2. Схема генератора Ван-де-Граафа: 1 — ленточный транспортер зарядов; 2 — устройство для нанесения и съема зарядов; 3 — шкивы транспортера; 4 — высоковольтный электрод генератора.

Услар Петр Карлович

УсларПетр Карлович [20.8(1.9).1816, деревня Курово Тверской губернии, – 8(20).6.1875, там же], барон, русский языковед. Член-корреспондент Петербургской АН (1868). Окончил курс в Академии Генштаба. Один из основоположников научного изучения кавказских (иберийско-кавказских) языков . Автор грамматических очерков с текстами и словарями абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинского, табасаранского (в рукописи) языков. Разработал метод дескриптивного анализа языка. Один из предшественников теории фонем. Развивал концепцию пассивности переходного глагола в языках эргативного строя. Предпринимал попытки создания письменностей и организации просвещения для бесписьменных народов Кавказа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: