БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ФО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ФО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ФО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Химическая технология керамики и огнеупоров, М., 1972.

Форсунка

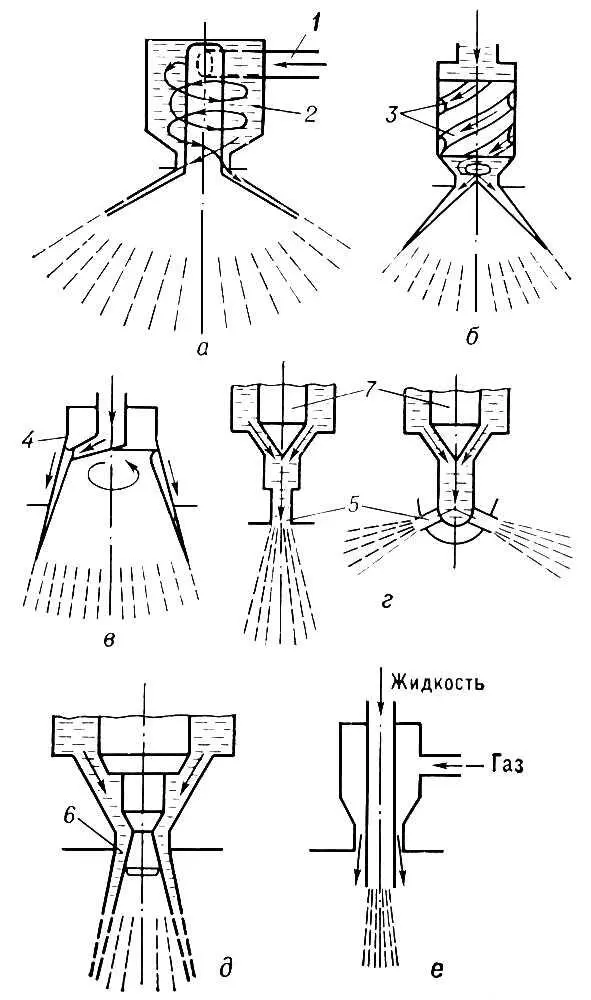

Форсу'нка(от англ. force – нагнетать), устройство для распыливания жидкостей. Подача жидкости осуществляется под давлением или при помощи сжатых газа, пара. Вещество из Ф. поступает непрерывно (в топках, газотурбинных и реактивных двигателях, паяльных лампах и др.) или периодически в короткие промежутки времени (в дизелях и др.). На рис. схематически показаны различные типы Ф. и их распылителей (иногда называемых насадками), применяемых для подачи жидкости. В центробежных ( рис. , а) и вихревых ( рис. , б) Ф., а также в Ф. с вращающимся распылителем ( рис. , в) жидкость приобретает вращательное движение и вытекает из распылителя тонкой плёнкой. Вращение жидкости достигается у центробежных Ф. путём подвода её по каналу 1 по касательной к поверхности камеры 2, у вихревых – в результате движения по винтовым канавкам 3, у Ф. с вращающимся распылителем – вращением корпуса 4. Струйная и штифтовая Ф. ( рис. , г и д) подают жидкость через цилиндрические сопла 5, кольцевые 6 и плоские щели. В распылителях поток приобретает скорости, обеспечивающие дробление жидкости на мелкие капли (механическое распыливание) и их распространение в виде факела в камере сгорания. В некоторых Ф. для распыливания используется пар или газ, выходящий из распылителя вместе с жидкостью ( рис. , е). Наибольший угол конуса (до 180°) при вершине имеет факел при истечении вращающейся жидкости, наименьший (10–20°) – у струйных Ф., когда жидкость вытекает из цилиндрического сопла. Ф. может иметь клапан, например игольчатый 7 ( рис. , г) , с помощью которого осуществляются изменение количества подаваемого вещества, начало и конец подачи. Управление работой клапана производится вручную, давлением подаваемой жидкости или автоматическими устройствами. С помощью Ф. распыливают воду для регулирования процесса горения, увлажнения воздуха и почвы, а также яды, растворы удобрений и др. Устройства, аналогичные Ф., но применяемые для распыливания газового и пылевидного топлива, называются горелками.

Лит.: Распыливание жидкостей, М., 1977; Подача и распыливание топлива в дизелях, М., 1972.

В. И. Трусов.

Форсунки: а — центробежная; б — вихревая; в — с вращающимся распылителем; г — струйная; д — штифтовая; е — для газового распыливания.

Форт

Форт(франц. fort, от лат. fortis – сильный, крепкий), крупное фортификационное сооружение открытого (полевого) или закрытого (долговременного) типа.

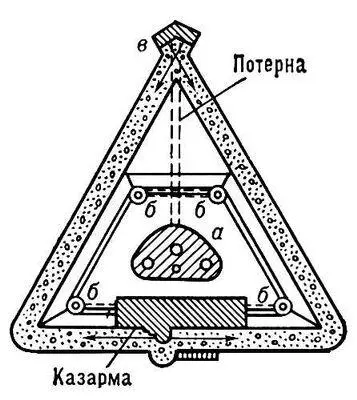

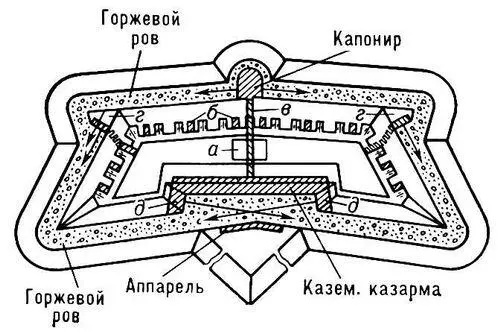

Ф. стали создавать в 18 в., вначале как отдельные укрепления впереди крепостной ограды (см. Крепость ) , затем (18 – начало 20 вв.) как составную часть фортовой крепости или полевой укрепленной позиции. Ф. открытого типа ( рис. 1 ) имели различную конфигурацию, занимали площадь в 4–5 га и приспосабливались к круговой обороне. По периметру укрепления (протяжённость около 1000 м ) возводились 1–2 земляных вала, прикрытые рвами и др. препятствиями. За валами устанавливалось по 20–50 артиллерийских орудий. Внутренняя сторона вала оборудовалась как стрелковая позиция. Для обороны Ф., кроме расчётов артиллерийских орудий, назначался гарнизон из 2–4 стрелковых рот, размещавшихся в укрытиях. Ф. закрытого типа. ( рис. 2 ) сооружались из камня, бетона, броневых конструкций и др. Вначале (18 в.) их строили в виде многоярусных каменных башен, вооружённых большим количеством орудий. В 19 в. стали создавать Ф. бастионной системы (франц. Ф. имел 4–5 бастионов на 40–50 артиллерийских орудий), а затем капонирной системы (например, герм. Ф. имел 20–30 артиллерийских орудий, 2 фланговых капонира и 1 центральный редюит-капонир). После 1-й мировой войны 1914–18 в связи с применением новых типов фортификационных сооружений (ансамблей, опорных пунктов и др.) Ф. как отдельное укрепление утратил значение и стал использоваться как часть укрепленного района.

Рис. 2. Тип броневого форта: а — центральный бетонный массив; б — башни для скорострельных пушек; в — законтрэскарповый капонир.

Рис. 1. Тип форта с одним валом: а — средний казематированный траверс; б — казематированные траверсы; в — потерна под валом; г — полукапониры; д — фланки казематированной казармы.

Форталеза

Фортале'за(Fortaieza), город и морской порт на С.-В. Бразилии, административный центр штата Сеара. 858 тыс. жителей (1970). Ж.-д. узел. Текстильная, химическая, пищевая, кожевенная, металлургическая промышленность.

Форт-Александровский

Форт-Алекса'ндровский,прежнее (до 1939) название г. Форт-Шевченко в Мангышлакской области Казахской ССР.

Форт-Аршамбо

Форт-Аршамбо'(Fort-Archambauk), Сарх (с 1973), город в Республике Чад. 37 тыс. жителей (1968). Автодорогой соединён с г. Нджамена и г. Банги. Хлопкоочистительные предприятия. В районе – плантации хлопчатника.

Форт-Виктория

Форт-Викто'рия(Fort Victoria), город в Южной Родезии. 16,2 тыс. жителей (1973). Ж.-д. веткой связан с г. Гвело. Центр добычи золота, хромитов, асбеста.

Форт-Дофин

Форт-Дофи'н,Фор-Дофен (Fort-Dauphin), город на Ю.-В. Мадагаскара; порт на берегу Индийского океана, свыше 12 тыс. жителей. Пищевые и текстильные предприятия. Вывоз продукции сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. К С.-З. от города – добыча урановой руды и слюды.

Форте

Фо'рте(итал. forte, от лат. fortis – сильный), одно из основных обозначений силы звука; см. Динамика в музыке.

Фортепьяно

Фортепья'но(итал. fortepiano, от forte – громко и piano – тихо), струнный ударно-клавишный музыкальный инструмент. Сконструирован в 1709–11 в Италии Б. Кристофори, изобретателем ударной фортепьянной механики. В Ф. звук, в отличие от звука клавесина, извлекался не щипком, а ударом о струны деревянных молоточков, обтянутых фильцем (специальный войлок), что дало возможность получать звуки большей длительности, а также различной силы – от очень тихих до очень громких (отсюда название Ф.). К концу 18 в. Ф. вытеснило клавесин и клавикорд. Непрерывное усовершенствование Ф. (особенно во 2-й четверти 19 в.) было обусловлено новыми эстетическими требованиями, возникшими в связи с высоким развитием в это время пианизма. Во 2-й половине 18 в. созданы 2 основных вида механики – с непосредственно соединённым с клавишей и с отъединённым от неё молоточком (т. н. венской и англ.); начала применяться репетиция, позволившая развивать виртуозную технику игры. Параллельно совершенствовался механизм педалей, которые дали возможность ослаблять (левая) или продлевать звучание, одновременно обогащая его призвуками (правая). Менялась форма (вместо угловатых – округлые очертания), улучшалась конструкция инструмента – деревянная рама стала укрепляться металлическими распорками, затем была введена чугунная рама и перекрёстное расположение струн, усиливалось их натяжение, способствовавшее увеличению силы и улучшению качества звучания. Имеет струны, издающие до 90 и более звуков хроматического (см. Хроматизм ) звукоряда. Диапазон расширился, у современных фортепьяно он достигает 7 1/ 4октавы ( ля субконтроктавы – до пятой октавы). Богатые выразительные возможности и способность воспроизводить многоголосную музыку сделали Ф. универсальным инструментом – сольным, ансамблевым, аккомпанирующим, иногда оркестровым. Для Ф., важнейшего (наряду с органом и скрипкой) музыкального инструмента, создана богатейшая музыкальная литература крупнейшими композиторами 18–20 вв. Разновидности Ф. – пианино и рояль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: