БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЦА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЦА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЦА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЦА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч.: Ts'ao Chih, Worlds of dust and jade, N. Y., 1969; в рус. пер. — Семь печалей. Стихотворения, М., 1962.

Лит.: Черкасский Л. Е., Поэзия Чао Чжи, М., 1963; его же, Римский изгнанник и скиталец из царства Вэй: Публий Овидий Назон и Цао Чжи, в кн.: Историко-филологические исследования, М., 1967; Dunn Н., Ts'ao Chih. The life of a princely Chinese poet, N. Y., 1970.

И. С. Лисевич.

Цао Юй

Ца'о Юй(псевдоним; настоящее имя — Вань Цзя-бао) (р. 1910, Цяньцзянь, провинция Хубэй), китайский драматург. Окончил университет Цинхуа в Пекине (1934). Его первая пьеса — антидомостроевская трагедия «Гроза» (1934, рус. пер. 1956). Трагедия «Восход» (1935, рус. пер. 1960) направлена против буржуазного уклада жизни. В пьесе «Дикое поле» (1937) Ц. Ю. показал острые противоречия китайской деревни. Драма «Обновление» (1941) — о патриотическом подъёме в первый период войны с Японией отмечена оптимизмом. Семейные драмы, лежащие в основе трагикомедии «Пекинцы» (1941, рус. пер. — «Синантропы», 1960) и пьесы «Семья» (по одноименному роману Ба Цзиня, 1942), передают социальные конфликты, происходившие в китайском обществе. В 1954 опубликовал драму об интеллигенции «Ясное небо» (рус. пер. 1960). Мастерство в раскрытии социальных проблем, своеобразие характеров — отличительные черты социально-психологической драматургии Ц. Ю.

Соч. в рус. пер.: Пьесы, т. 1—2, М., 1960.

Лит.: Никольская Л. А., Драматургия Цао Юя, «Советское китаеведение», 1958, № 4; Lau J. S. М., Ts'ao Yü: Astudy in literary influence, Hong Kong, 1970.

Л. А. Никольская.

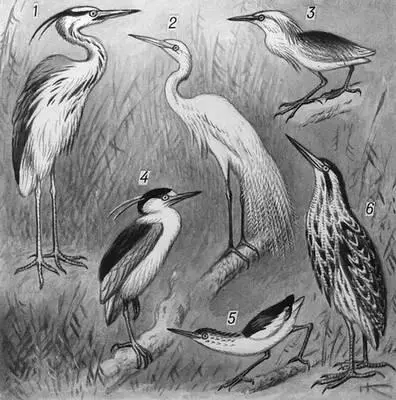

Цапли

Ца'плинастоящие, цаплевые (Ardeidae), семейство птиц отряда голенастых. Длина тела 28—140 см. Шея и ноги длинные, голень частично голая; пальцы длинные, тонкие; коготь среднего пальца зазубрен. Клюв прямой, острый. Оперение рыхлое, на теле 2—4 пары участков порошкового пуха. Окраска сизая, серая, бурая или белая, часто с продольными пестринами. 66 видов. Распространены всесветно, кроме полярных стран, преимущественно в тропиках и субтропиках. В СССР — 16 видов: выпь, волчки, кваква, жёлтая Ц., египетская, серая, рыжая, белые и др. Ц., обитающие в умеренных широтах, обычно перелётны. Держатся в густых прибрежных зарослях (выпи, волчки) или открыто по берегам водоёмов, на сырых лугах. Гнездятся колониями, часто вместе с др. птицами — бакланами, колпицами, каравайками. Гнёзда на деревьях, кустах или заломах тростника. В кладке 3—7 одноцветных яиц. Насиживают самка и самец. Птенцы покрыты редким пухом, долго остаются в гнезде или близ него. Ц. питаются мелкой рыбой, лягушками, моллюсками, насекомыми, иногда грызунами или птенцами. Добычу подкарауливают стоя неподвижно на мелководье или ловят на ходу. Иногда к Ц. относят челноклюва.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 2, М., 1951.

Цапли: 1 — серая; 2 — белая; 3 — жёлтая; 4 — кваква; 5 — волчок; 6 — выпь.

Цаплин Дмитрий Филиппович

Ца'плинДмитрий Филиппович [8(20).2.1890, деревня Малый Мелик, ныне в Саратовской области, — 25.11.1967, Москва], советский скульптор. Учился в Саратовских высших художественных мастерских (1919—1920). Участник выставок АХРР и ОРС (1925—27) и др. Был командирован для работы за границу (1927—35, Франция, Испания, Англия). Основные материалы произведений Ц. — камень и дерево. Большое место в его творчестве занимала работа над воплощением образа В. И. Ленина. Ц. — также автор ряда портретов, композиций, анималистических скульптур.

Цаплин Матвей Константинович

Ца'плинМатвей Константинович (1886, с. Сергеевка Шуйского уезда Владимирской губернии, — 26.9.1918, близ Барнаула), один из руководителей борьбы за Советскую власть на Алтае. Член Коммунистической партии с 1905. Родился в крестьянской семье. Рабочий-ткач. Вёл партийную работу в Шуе, Ярославле, Барнауле. С августа 1917 председатель Барнаульского совета, организатор Красной Гвардии. С сентября председатель Алтайского губисполкома Советов. Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов. Председатель Барнаульского ВРК, взявшего 7 (20) декабря 1917 власть в городе. В июне 1918 схвачен и расстрелян белогвардейцами.

Лит.: Бородкин П., М. К. Цаплин, Барнаул, 1959.

Цапфа

Ца'пфа(от нем. Zapfen), участок вала или оси, поддерживаемый опорой. Концевая Ц. называется шипом, расположенная в средней части вала, — шейкой, торцевая — пятой. Шипы и шейки выполняются цилиндрическими, коническими, иногда сферическими; пяты — кольцевыми (с одной опорной плоскостью) и иногда гребенчатыми (с несколькими плоскостями). Конические Ц. позволяют регулировать зазор в подшипнике скольжения, сферические допускают значительный перекос вала относительно подшипника. Если Ц. поддерживается подшипником скольжения или её поверхность непосредственно контактирует с телами качения подшипника качения, то для обеспечения износостойкости Ц. должна иметь высокую твёрдость и малую шероховатость поверхности. Отклонения формы и размеров Ц. от заданных существенно влияют на работу механизма, поэтому она изготовляется с большой точностью.

Цара Ромыняска

Ца'ра Ромыня'ска(рум. Tara Romaneasca, буквально — Румынская земля), румынское название исторической области Валахия.

Царане

Цара'не(от молд. цара — земля). феодально-зависимые крестьяне в Молдавии. Жили на землях феодалов, которым отдавали 1/ 10часть произведённых продуктов и исполняли фиксированную барщину. Юридически считались свободными, могли уйти от феодала, но были прикреплены к родным сёлам, где платили налоги. По реформе 1868 получили за выкуп небольшие земельные наделы, и термин «Ц.» стал обозначать — земледелец, крестьянин вообще.

Царёв Михаил Иванович

ЦарёвМихаил Иванович [р. 18.11 (1.12).1903, Тверь, ныне Калинин], русский советский актёр, режиссёр и педагог, народный артист СССР (1949). Член КПСС с 1949. Герой Социалистического Труда (1973). Учился в Петроградской школе русской драмы (1919—21, педагог Ю. М. Юрьев), в 1920 ещё студентом вошёл в труппу Большого драматического театра. В последующие годы работал в Василеостровском театре, бывшем Театре Корша, в театрах Махачкалы, Казани, Симферополя; в 1933—37 в Театре им. Мейерхольда. С 1937 в Малом театре (с 1950 директор). Многие годы исполнял роль Чацкого («Горе от ума» Грибоедова; впервые в Василеостровском театре, затем в Театре им. Мейерхольда, позже в Малом театре), в 60-е гг. перешёл на роль Фамусова. Гражданственность и партийность публициста, отличающие искусство актёра, проявились в сыгранной им галерее молодых героев — Огнев, Ромодан («Фронт», «Крылья» Корнейчука), Гарри Смит («Русский вопрос» Симонова) и др. Сложные, развёрнутые психологические портреты созданы Ц. как в драме — Протасов («Живой труп» Л. Н. Толстого), Ростанев («Село Степанчиково и его обитатели» по Достоевскому), Иванов («Иванов» Чехова), Арбенин («Маскарад» Лермонтова), так и в трагедии — Макбет («Макбет» Шекспира). Как мастер тщательно разработанной внутренней характерности, большой обличительной силы предстал актёр в ролях Вожака («Оптимистическая трагедия» Вишневского), Старика («Старик» Горького), Ильи Репина («Признание» Дангулова). В творчестве Ц. органично соединяются романтические и реалистические начала, ему присуще естественное сочетание традиций и новаторства. Многогранному таланту актёра близки также яркая комедийность и мягкий юмор — Хиггинс («Пигмалион» Шоу), Глумов («На всякого мудреца довольно простоты» Островского), Дон Сезар де Базан («Рюи Блаз» Гюго). В 70-е гг. большой творческой удачей Ц. стала трагическая роль Маттиаса Клаузена («Перед заходом солнца» Гауптмана). Ц. одновременно выступает и как чтец. С 1935 преподаёт (с 1941 в Театральном училище им. М. С. Щепкина; с 1962 профессор). С 1964 возглавляет Всероссийское театральное общество (ВТО), с 1959 президент советского Национального центра Международного института театра. Автор книг «Что такое театр» (1960) и «Неповторимые мгновенья» (1975). Снимается в кино. Государственная премия СССР (1947, 1969). Награжден 3 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: