БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЦЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЦЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЦЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЦЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

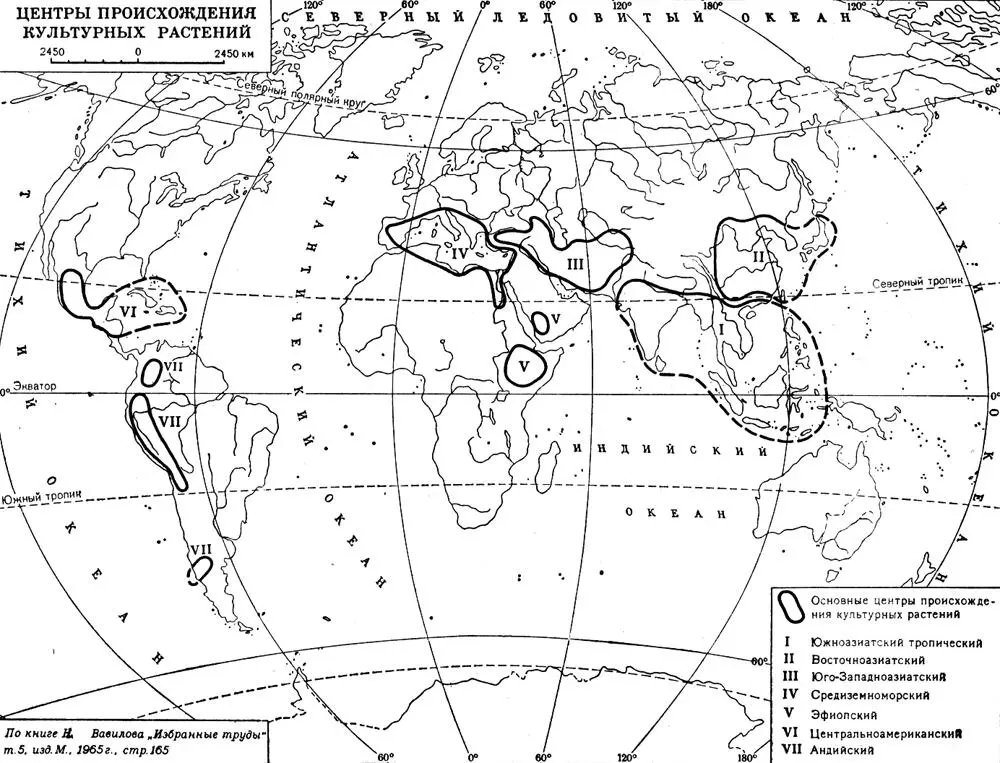

5. Эфиопский центр (около 4% культурных растений). Характеризуется рядом эндемичных видов и даже родов — хлебный злак тефф, масличное растение нуг, особый вид банана, кофейное дерево и др. Характерно наличие оригинальных культурных эндемичных видов и подвидов пшеницы и ячменя.

6. Центральноамериканский центр. Отсюда берут начало около 90 пищевых, технических и лекарств. видов растений, в том числе кукуруза, длинноволокнистые виды хлопчатника, ряд видов фасоли, тыквы, какао, многие виды плодовых.

7. Андийский центр. Родина многих видов клубненосных растений. Прежде всего культурных видов картофеля, оки, ульюко, анью, а также хинного дерева, кокаинового куста и др.

Некоторые растения введены в прошлом в культуру и вне этих основных центров, но число таких растений невелико. Если ранее считалось, что основные очаги древних земледельческих культур — широкие долины Тигра, Евфрата, Ганга, Нила и др. крупных рек, то Вавилов показал, что почти все культурные растения появились в горных районах тропиков, субтропиков и умеренного пояса. Основные географические центры начального введения в культуру большинства возделываемых растений связаны не только с флористическим богатством, но и с древнейшими цивилизациями. Южно-азиатский тропический центр связан с высокой древнеиндийской и индокитайской культурами; Средне-азиатский — с этрусской, эллинской и египетской культурами, насчитывающими около 6 тыс. лет, и т.п. Таким образом, решающую роль в использовании дикой флоры сыграли качественный состав флоры, наличие развитой земледельческой культуры и соответственно больших населённых массивов.

Многочисленные раскопки археологов в 60—70-е гг. подтвердили теоретические представления Вавилова о центрах и очагах происхождения культурных растений. Многие исследователи, в том числе сов. ботаники П. М. Жуковский, Е. Н. Синская, А. И. Купцов, продолжая работы Вавилова, внесли в эти представления свои коррективы. Так, тропическую Индию и Индокитай с Индонезией рассматривают как 2 самостоятельных центра, основой Восточно-азиатского центра считают бассейн Хуанхэ, а не Янцзы, куда китайцы как народ-земледелец проникли позднее. Французские исследователи школы О. Швалье установили центр древнего земледелия в Западном Судане.

Лит.: Вавилов Н. И., Центры происхождения культурных растений, Л., 1926; его же, Учение о происхождении культурных растений после Дарвина, Избр. труды, т. 5, М. — Л., 1965; Синская Е. Н., Историческая география культурной флоры (на заре земледелия), Л., 1969; Жуковский П. М., Мировой генофонд растений для селекции, Л., 1970; Купцов А. И., Введение в географию культурных растений, М., 1975; Brücher Н., Gibtes Gen-zentren?, «Naturwissenschaf ten», 1969, Jg. 59, Н. 2.

Д. В. Тер-Аванесян.

Центры происхождения культурных растений.

Центры свечения

Це'нтры свече'ния,центры люминесценции, дефекты кристаллической решётки, обусловливающие свечение люминофора (см. Люминесценция ) . В кристаллофосфорах Ц. с. могут быть обусловлены структурными дефектами кристаллической решётки (катионные и анионные вакансии, междуузельные атомы и ионы) — собственные Ц. с., и активаторами (специально вводимыми атомами и ионами) — примесные Ц. с. Простой Ц. с. представляет собой точечный структурный дефект или одиночный атом (ион) активатора, сложный — пары дефектов или атомов активатора (часто разнородных), а также их агрегаты. В люминесцентных стеклах Ц. с. примесные, они создаются при изготовлении стекол добавлением активатора в шихту.

Основные характеристики Ц. с. — спектры поглощения и испускания. Спектр поглощения, как правило, находится в области прозрачности кристалла и поэтому Ц. с. часто являются и центрами окраски. Однако не все центры окраски люминесцируют; с другой стороны, если поглощение Ц. с. находится в области собственного поглощения кристалла, то он будет люминесцировать, не являясь центром окраски. Спектры поглощения и испускания простых примесных Ц. с. генетически связаны с атомами активатора. Так, при активации люминофора нонами редкоземельных элементов спектры Ц. с. оказываются линейчатыми, обусловленными квантовыми переходами во внутренних электронных оболочках иона. Воздействие решётки проявляется в смещении и расщеплении линий кристаллическим полем ( Штарка эффект ) и в наложении добавочных частот, соответствующих колебаниям решётки (см. Спектры кристаллов ) . При активации люминофора атомами элементов, спектры которых обусловлены переходами во внешней электронной оболочке, воздействие решётки приводит к уширению спектральных линий и превращению их в широкие полосы. Обычно ионы активатора замещают в регулярной решётке катион, однако при некоторых условиях синтеза люминофора они могут локализоваться также и на внутренних дефектных плоскостях кристалла или по соседству с каким-либо структурным дефектом, тоже образуя Ц. с. Часто в одном люминофоре существуют два и более типов Ц. с., которые могут взаимодействовать друг с другом, обмениваясь электронами и дырками (рекомбинационное взаимодействие) или непосредственно энергией возбуждения (резонансное взаимодействие).

Лит.: Левшин В. Л., фотолюминесценция жидких и твёрдых веществ, М. — Л., 1951; Феофилов П. П., Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов, М., 1959; Антонов-Романовский В. В., Кинетика фотолюминесценции кристаллофосфоров, М., 1966.

З. Л. Моргенштерн.

Центуриатные комиции

Центуриа'тные коми'ции,в Древнем Риме народные собрания по центуриям; см. в ст. Комиции.

Центурион

Центурио'н(лат. centurio, родительный падеж centurionis), командир подразделения (центурии, манипулы) в древнеримском легионе. Ц. назначались из наиболее храбрых и способных к командованию пеших воинов или из всадников. Жалование Ц. в 2—3 раза превышало жалование солдат.

Центурия

Центу'рия(лат. centuria, от centum — сто), в Древнем Риме единица военно-политического деления граждан. Согласно античной традиции на Ц. в царскую эпоху (8—6 вв. до н. э.) делилась римская конница. Царю Сервию Туллию (6 в. до н. э.) приписывается реформа, по которой Ц. стала общевойсковой и избирательной единицей. По реформе все граждане были разделены на 5 имущественных разрядов, выставлявших определённое количество Ц. и имевших соответствующее количество голосов в центуриатных комициях. Всего было 193 Ц. Между 1-й и 2-й Пуническими войнами число Ц. было доведено до 373. Ц. сохраняла значение военного подразделения в эпоху Империи, являясь частью когорты в составе легиона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: