БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЧЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЧЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЧЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЧЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

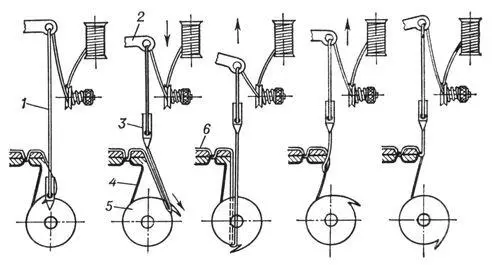

Последовательность образования челночного стежка обводом петли вокруг шпульки: 1 — верхняя нитка; 2 — нитепритягиватель; 3 — игла с ушком на конце; 4 — нижняя нитка; 5 — челнок; 6 — сшиваемый материал.

Чело

Чело',1) (устар.) лоб; «бить челом» — кланяться до земли. 2) Передняя часть русской печи.

Челобитные

Челоби'тные,челобитья (от «бить челом»), в делопроизводстве России 15 — нач. 18 вв. — просьбы, жалобы, доносы («изветы») и др. Подавались и адресовались отдельными лицами и коллективами дворян, посадских людей, крестьян и т.д. в центральные и местные государственные учреждения, на имя царя, помещикам и вотчинникам, церковным иерархам и др.

Лит.: Волков С. С., Лексика русских челобитных XVII в. Формуляр, традиционные, этикетные и стилевые средства, Л., 1974.

Человек

Челове'к,высшая ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Ч. — предмет изучения различных областей знания: социологии, психологии, физиологии, педагогики, медицины и др. Перерабатывая многообразные данные этих наук, философия даёт им определенное истолкование и осмысление.

Вопрос о природе (сущности) Ч., его происхождении и назначении, месте Ч. в мире — одна из основных проблем в истории философской мысли. В древней китайской, индийской, греческой философии Ч. мыслится как часть космоса, некоторого единого сверхвременного «порядка» и «строя» бытия («природы»), как «малый мир», микрокосм (Демокрит) — отображение и символ Вселенной, макрокосма (в свою очередь понимаемого антропоморфно — как живой одухотворённый организм). Ч. содержит в себе все основные элементы (стихии) космоса, состоит из тела и души (тела, души, духа), рассматриваемых как два аспекта единой реальности (аристотелизм) или как две разнородные субстанции (платонизм). В учении о переселении душ, развитом индийской философией, граница между живыми существами (растениями, животными, Ч., богами) оказывается подвижной (см. также Карма ); однако только Ч. присуще стремление к «освобождению» от пут эмпирического существования с его законом кармы — сансары. Согласно веданте , специфическое начало Ч. составляет атман (душа, дух, «самость», субъект), тождественный по своей внутренней сущности со всеобщим духовным началом — брахманом. В философии Аристотеля нашло выражение, определяющее для античной философии понимание Ч. как живого существа, наделённого духом, разумом («разумной душой», в отличие от сенситивной и вегетативной души) и способностью к общественной жизни.

В христианстве библейское представление о Ч. как «образе и подобии бога», внутренне раздвоенном вследствие грехопадения, сочетается с учением о соединении божественной и человеческой природы в личности Христа и возможности в силу этого внутреннего приобщения каждого человека к божественной «благодати» (в христианской традиции кристаллизуется термин «сверхчеловек» — лат. superhumanus). В средневековой философии намечается понимание личности как отличной от психофизической индивидуальности и не сводимой к какой-либо всеобщей «природе», или субстанции (телесной, душевной, духовной), как неповторимого отношения (Ришар Сен-Викторский, 12 в.).

Эпоха Возрождения проникнута пафосом автономии Ч., его безграничных творческих возможностей (Пико делла Мирандола и др.). Специфичность человеческой сферы бытия остро переживается, например, Николаем Кузанским («О предположениях», II, 14). Представление Р. Декарта о мышлении как единственно достоверном свидетельстве человеческого существования («мыслю, следовательно, существую») легло в основу новоевропейского рационализма, который именно в разуме, мышлении усматривает специфическую особенность Ч., его сущность. Картезианский дуализм души и тела надолго определил постановку антропологической проблематики (см. также Психофизическая проблема ) . При этом тело рассматривалось как автомат, машина, общая у человека с животными (ср. программное соч. Ф. Ламетри «Человек-машина»), а душа отождествлялась с сознанием. Б. Франклин определяет Ч. как «животное, производящее орудия».

У И. Канта вопрос «Что такое человек?» формулируется как основной вопрос философии. Исходя из дуалистического понимания Ч. как существа, принадлежащего двум различным мирам — природной необходимости и нравственной свободы, Кант разграничивает антропологию в «физиологическом» и «прагматическом» отношении: первая исследует то, «... что делает из человека природа...», вторая — то, «... что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать из себя сам» (Соч., т. 6, М., 1966, с. 351).

В отталкивании как от картезианского рационализма, так и от сенсуалистического эмпиризма 17—18 вв. в немецкой философии конца 18 — начала 19 вв. происходит возвращение к пониманию Ч. как живой целостности, характерному для эпохи Возрождения (И. Г. Гердер, И. В. Гёте, натурфилософия романтизма ) . Гердер называет Ч. «первым вольноотпущенником природы»: его органы чувств и телесная организация, в отличие от животных, не специализированы, более неопределенны, что составляет источник его специфического преимущества: он сам должен формировать себя, создавая культуру. Гердер, романтики, Гегель развивают идеи историчности человеческого существования ( Новалис называет историю «прикладной антропологией»). Для немецкой классической философии определяющим является представление о Ч. как о субъекте духовной деятельности, создающем мир культуры, как о носителе общезначимого сознания, всеобщего идеального начала — духа, разума. Критикуя эти идеи немецкого идеализма, Л. Фейербах осуществляет антропологическую переориентацию философии, ставя в центр её Ч., понимаемого прежде всего как чувственно-телесное существо, как живую встречу «я» и «ты» в их конкретности. В России антропологический принцип в философии развивал Н. Г. Чернышевский.

В иррационалистических концепциях Ч. 19—20 вв. доминирующими становятся внемыслительные способности и силы (чувство, воля и т.д.). Согласно Ф. Ницше, Ч. определяется игрой жизненных сил и влечений, а не сознанием и разумом. С. Кьеркегор выдвигает на первый план волевой акт, в котором Ч. «рождает себя», выбор, благодаря которому индивид, т. е. непосредственное, природное существо, становится личностью, т. е. бытием духовным, само определяемым. Проблема личности — центральная для концепции Ч. в персонализме и экзистенциализме , согласно которой Ч. не может быть сведён к какой-либо «сущности» (биологической, психологической, социальной, духовной). Отрицая общественную природу личности, экзистенциализм и персонализм разграничивают и противопоставляют понятия индивидуальности — как части природного и социального целого и личности — как неповторимого духовного самоопределения («экзистенции»). Идеи философии жизни (В. Дильтей) и феноменологии Э. Гуссерля послужили исходной основой для возникновения философской антропологии как особого течения в немецкой философии 20 в. (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен, «культурантропология» Э. Ротхаккера и др.). Натуралистический подход к Ч. характерен как для представителей традиций фрейдизма, так и для многих естествоиспытателей 20 в. на Западе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: