БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ШЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ШЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ШЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ШЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1860 появилось новое (наиболее полное из трёх прижизненных) издание «Кобзаря» (однако поэмы «Сон», «Кавказ», «Еретик», стихотворение «Завещание» и подобные им произведения не могли войти в него). Добролюбов откликнулся на «Кобзарь» рецензией в «Современнике», назвав Ш. «... поэтом совершенно народным...» (Собр. соч., т. 6, 1963, с. 142). Ряд стихотворений, не вошедших по цензурным условиям в «Кобзарь», друзья поэта опубликовали в 1859 в Лейпциге (сб. «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки»).

Произведения 1857—61 — вершина поэзии Ш., теперь ещё более богатой и разнообразной по темам (общественно-политическим, философским), настроениям, палитре красок в стихах о природе, глубокой мудрости размышлений о поэзии (триптих «Доля», «Муза», «Слава», 1858, и др.), по ритмике и высокой культуре выразительных средств и мастерству художественной образности. К самым большим достижениям этого периода относятся поэмы «Неофиты», «Юродивый» (обе — 1857), «Мария» (1859) и лирика 50-х — начала 60-х гг. В «Неофитах» Ш. прославлял революционеров, декабристов (в аллегорических образах первых христиан); в образе Нерона легко угадывается Николай I, в патрициях — помещики и вельможи. Подражания псалмам и библейским мотивам («Подражание 11 псалму», «Осии, глава XIV», поэма «Мария») тоже использованы Ш. для выражения революционно-демократических идей. В шедеврах его лирики «О, люди, бедные, слепые...», «И Архимед и Галилей», «Нигде ни в чём отрады нету», «Хотя лежачего не бьют» (все — 1860) революционные призывы сопровождаются уверенностью, что «будет кара! царям, царятам на земле». В этих и других стихах (особенно «Свете тихий! Свете ясный!...») Ш. прозревал будущее в свете социалистических идеалов.

Поэтика Ш., близкая к народной традиции, эволюционировала (не порывая с нею) к всё большей и неповторимой оригинальности. Ритмико-интонационная структура поэзии Ш. опирается на украинский народный стих, но ей свойственно богатейшее разнообразие форм и вариантов, ритмики и строфики силлабического (12—11- и 14- сложного) и силлаботонического стихосложений (например, 28 видов строфики только в стихах, написанных четырёхстопным ямбом). Ш. внёс в украинскую поэзию невиданное богатство тем, радикально расширил её культурные и интеллектуальные горизонты, включив в неё исторические и современные мотивы из жизни многих европейских народов, идеи и образы европейских литератур.

Многие произведения Ш. положены на музыку Н. В. Лысенко (см. его сб. «Музыка к “Кобзарю” Шевченко») и другими украинскими (К. Г. Стеценко, Я. С. Степовый, С. Ф. Людкевич и др.) и русскими (М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов) композиторами. Стихотворения «Думы мои, думы мои», «Завещание», начало баллады «Порченая» («Реве та стогне Днiпр широкий») стали народными песнями; «Завещание» вошло в круг революционных песен.

Смерть Ш. была воспринята как большая потеря для литературы и освободительного движения. На его похоронах присутствовали многие литературные и общественные деятели, среди них М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др. Н. А. Некрасов написал стихотворение «На смерть Шевченко». А. И. Герцен поместил в «Колоколе» проникновенный некролог.

Ш. известен также как художник. В 1838—45 он учился в петербургской АХ у К. П. Брюллова. Реалистическая направленность его творчества проявилась в ранних работах («Катерина», 1842, Киевский музей Т. Г. Шевченко, серия офортов «Живописная Украина», изд. 1844) и достигла острой обличительной силы в сериях акварелей и рисунков, созданных в ссылке (серия «Притча о блудном сыне», «Наказание шпицрутенами» — тушь, бистр, 1856—1857, и др.). По возвращении из ссылки Ш. много работал как гравёр, видя в гравюре средство распространения искусства в народе (в 1860 получил звание академика по гравированию на меди). Создал ряд глубоких, психологических портретов («Автопортрет», 1840 — 1841, Киевский музей Т. Г. Шевченко), эмоциональных пейзажей Украины и Казахстана.

Ш.— основоположник новой украинской литературы, зачинатель критического реализма и революционно-демократического направления в украинской литературе и живописи. С его творчеством связаны лучшие традиции украинской литературы. Произведения Ш. переведены на многие языки мира. В советское время шевченковедение выделилось в специальную отрасль литературной науки. Музеи Ш. существуют в Киеве, Каневе (где похоронен Ш.), с. Шевченко, с. Моринцы, Ленинграде, Орске и других городах и сёлах. Его имя носят Институт литературы АН УССР и Киевский университет; в республике учреждена премия им. Ш. В мае 1861 гроб с прахом Ш. был перевезён на Украину и, в соответствии с завещанием поэта, захоронен на Чернечьей горе над Днепром, возле Канева.

Соч.: Повне зiбрання творiв, т. 1—10, Київ, 1939—64; Повне зiбрання творiв, т. 1—6, Київ, 1963—64; в рус. пер. — Собр. соч., т. 1¾5, М., 1964¾65.

Лит.: Франко И., Статьи о Шевченко, Соч., т. 9, М., 1959; Рыльский М., Поэзия Тараса Шевченко, К., 1961; Белычиков Н., Тарас Шевченко, М., 1961; Iвакiн Ю., Стиль полiтичної поезiї Шевченка, Київ, 1961; Прийма Ф., Шевченко и русская литература XIX в., М., 1961; Kaciян B. I., Мистецтво Тараса Шевченка, Київ, 1963; Белецкий А. И., Дейч А. И., Тарас Шевченко, 2 изд., М., 1964; Пархоменко М., Т. Г. Шевченко — великий украинский поэт, М., 1964; Шубравський В. Є., Шевченко i лiтература народiв СРСР, Київ, 1964; Шагинян М., Тарас Шевченко, 4 изд., М., 1964; Кирилюк Є., Тарас Шевченко, 2 вид., Київ, 1964; Свiтова велич Шевченка, т. 1—3, Київ, 1964; Хинкулов Л., Тарас Шевченко, 3 изд., М., 1966; Чамата Н., Ритмiкa Т. Г. Шевченка, Київ, 1974; Шаблиовский Е., Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы, 2 изд., К., 1975; Шевченкознавство. Пiдсумки й проблеми, Київ, 1975; Бурачек М., Великий народный художник, Київ, 1939; Вандровская Е. Б., Т. Г. Шевченко-художник, А.-А., 1963; Лiтопис життя i творчостi Шевченка, Київ, 1961; Т. Г. Шевченко. Бiблioграфiя лiтератури про життя i творчicть (1839—1958), т. 1—2, Київ, 1963; Сарана Ф., Т. Г. Шевченко. Бiблioграфiя ювiлейної лiтератури (1960—1964), Київ, 1968; Шевченкiвський словник, т. 1—2, Київ, 1976—77.

М. Н. Пархоменко.

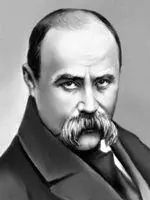

Т. Г. Шевченко.

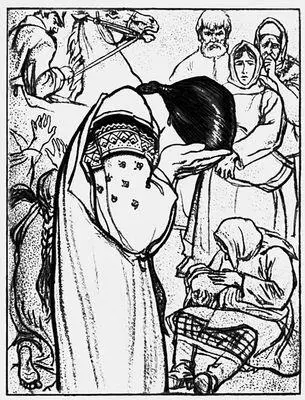

Литография Н. Лопуховой из серии «Судьба женщин в произведениях Т. Г. Шевченко». 1964.

Шевченко Фаина Васильевна

Шевче'нкоФаина Васильевна [5(17). 4.1893, Воронеж,—10.5.1971, там же], русская советская актриса, народная артистка СССР (1948). С 1909 сотрудница Московского художественного театра, с 1911 училась в школе театра, в 1914 вступила в труппу. Характерная актриса, щедро использовавшая яркие бытовые подробности, обладавшая сочностью речи, выразительностью жеста, сатирической остротой. Роли: Васка («Унтиловск» Леонова), Марселина («Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше), Дунька («Любовь Яровая» Тренёва), Матрёна, Кабаниха, Глафира Фирсовна («Горячее сердце», «Гроза», «Последняя жертва» А. Н. Островского), Василиса, Меланья («На дне», «Егор Булычев и другие» Горького), Табун-Турковская («Золотая карета» Леонова). Государственная премия СССР (1943, 1946). Награждена орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: