БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭМ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЭМ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭМ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЭМ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эмбарго

Эмба'рго(исп. embargo), в международном праве первоначально запрещение государственной властью выхода из портов своей страны судов других стран или своих собственных. Впоследствии термин «Э.» стал применяться в смысле запрещения ввоза в страну или вывоза из этой страны товаров или валюты. Э. может быть введено как в военное, так и в мирное время. Э. в военное время по существу становится формой блокады экономической. В мирное время Э. применяется как мера воздействия, репрессалии или средство экономического и финансового давления на другие страны.

Устав ООН предусматривает возможность установления Э. в качестве коллективной репрессивной меры в отношении государства, действия которого представляют угрозу международной безопасности.

Эмбии

Э'мбии(Embioptera), отряд мелких насекомых. Длина тела 1—2,2 см. Окраска от светло- до тёмно-коричневой. Усики чётковидные. Ротовой аппарат грызущий. Брюшко заканчивается двучленистыми цёрками (асимметричными у самцов). Ноги короткие, с 3-члениковыми лапками. В первых члениках лапок передних ног — шёлкоотделительной железы. Передвигаются Э. одинаково быстро и вперёд и назад. Крылья обычно только у самцов (у некоторых видов бескрылы и самцы). У крылатых самцов развитие с неполным превращением, у бескрылых особей — близкое к прямому (без метаморфоза). Питаются Э. преимущественно растительной пищей, могут хищничать. Обитают под камнями, в трещинах почвы, под корой деревьев в выстланных шелковистыми сплетениями ходах. Многие виды ведут общественный образ жизни. Около 150 видов, в местностях с тёплым (до средиземноморского) климатом. В СССР 2 вида: Haploembia solieri в Крыму, на северо-западном Кавказе, в Азербайджане (партеногенетическая форма) и Embia tartara в Средней Азии.

М. С. Гиляров.

Эмблема

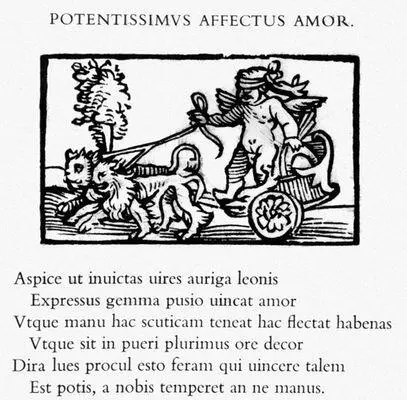

Эмбле'ма(от греч. emblema — вставка, выпуклое украшение), условное пояснение отвлеченного понятия, идеи с помощью какого-либо изображения (например, голубь — Э. движения сторонников мира); нередко рассматривается как разновидность аллегории. В узком смысле — символическое изображение, обычно снабженное кратким девизом и более подробным дидактическим текстом; образец характерного для культуры маньеризма и барокко жанра литературно-художественной эмблематики. Специальные сборники Э., метафорически поясняющих самые различные богословские, политические и этико-бытовые понятия, пользовались широкой популярностью во 2-й половине 16—18 вв. и оказали значительное воздействие на литературу, а также изобразительное и декоративно-прикладное искусство этой эпохи.

Лит.: Морозов А. А., Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского времени, в сборнике: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII в., Л., 1974; его же, Эмблематика, в кн.: Краткая литературная энциклопедия, т. 8, М., 1975; Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttg., 1967.

«Любовь - властолюбивейшее чувство». Эмблема из книги А.Альчати «Emblematum liber». 1531.

Эмболия

Эмболи'я(от греч. embole — вбрасывание, вклинивание), нарушение кровоснабжения органа или ткани вследствие закупорки сосуда какими-либо частицами, перенесёнными током крови или лимфы, но не циркулирующими в них в нормальных условиях. Расстройства кровообращения усугубляются рефлекторным сосудистым спазмом и вторичным тромбозом. При Э. мелких сосудов возможно быстрое восстановление циркуляции крови за счёт коллатерального (см. Коллатерали ) кровообращения (т. н. несостоявшаяся Э.). Наибольшее практическое значение имеет Э. оторвавшимся тромбом или его частью — тромбоэмболическая болезнь. Тромбоэмболы из периферических вен оседают, как правило, в бассейне лёгочной артерии; при дефектах в перегородках сердца (см. Пороки сердца ) они могут попасть в артериальную систему, минуя малый круг кровообращения (парадоксальная Э.). В артериях большого круга Э. обычно обусловлена отрывом тромботических наложений на клапанах или стенках левой половины сердца (при эндокардитах, пороках сердца, аневризме левого желудочка). Возможны также тканевая и жировая Э. (преимущественно при обширных и тяжёлых травмах, переломах длинных трубчатых костей и т. д.), воздушная или газовая Э. (при операциях на открытом сердце, ранениях крупных вен шеи и грудной клетки, декомпрессионных заболеваниях ) , бактериальная Э. (скоплениями микробов) и Э. инородными телами (в основном мелкими осколками при огнестрельных ранениях), которые могут иногда перемещаться в силу тяжести против тока крови (ретроградная Э.). Лечение: антикоагулянты, тромболитические и спазмолитические средства, антибиотики, лечебная рекомпрессия (при декомпрессионных заболеваниях); оперативное удаление эмбола (эмболэктомия).

Лит.: Чазов Е. И., Тромбозы и эмболии в клинике внутренних болезней, М. — Варшава, 1966; Трегубенко А. И., Тромбозы и эмболии в хирургии, К., 1972; Perlick Е., Antikoagulanten, Lpz., 1964.

В. Д. Тополянский.

Эмболотерий

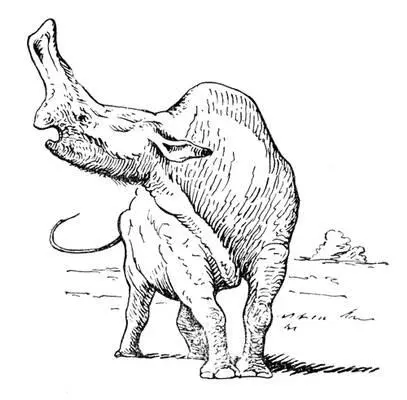

Эмболоте'рий(Embolotherium), род ископаемых непарнокопытных млекопитающих семейства бронтотериев. Жил в олигоцене. По внешнему виду напоминал носорога, а по размерам был со слона. На переднем конце морды у Э. имелся костный лопатовидный рог. Обитал на болотистых равнинах, а также по берегам рек и озёр. Питался сочной растительностью. Остатки известны из Центральной Азии.

Рис. к ст. Эмболотерий.

Эмбриоадаптация

Эмбриоадапта'ция(от эмбрион и адаптация ) , вырабатывающееся в ходе эволюции приспособление зародышей или личинок к условиям среды, в которых протекает их развитие. Э . возникают и редуцируются в процессе зародышевого или личиночного развития, не сохраняясь у взрослых организмов. Термин «Э.» предложен Б. С. Матвеевым в 1937 для замены термина ценогенез, в связи с тем, что ценогенезами разные авторы называли как любые нарушения палингенеза (повторение этапов филогенеза в процессе эмбриогенеза), так и собственно Э. В современной литературе оба термина употребляются как синонимы. Примеры Э.: плацента у млекопитающих, плавниковая складка личинок земноводных, жировая капля пелагических икринок некоторых рыб и т. д.

Лит.: Матвеев В. С., Задачи проблемы соотношения онтогенеза и филогенеза, «Изв. АН СССР», 1937, № 1, с. 3—42; Иванова-Казас О. М., Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных, Новосиб., 1975.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: