БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭН)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЭН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭН) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЭН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эндоплазма

Эндопла'зма(от эндо... и греч. plásma — вылепленное, оформленное), внутренний, прилежащий к ядру слой цитоплазмы животных и растительных клеток, содержащий больше, чем в эктоплазме, органоидов и других включений. Отчетливо выражена у многих простейших и некоторых тканевых клеток (например, фибробластов ) . Подразделение цитоплазмы на эктоплазму и Э. условно.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазмати'ческая сеть(биол.), внутриклеточный органоид, представленный системой плоских цистерн, канальцев и пузырьков, ограниченных мембранами; обеспечивает главным образом передвижение веществ из окружающей среды в цитоплазму и между внутриклеточными структурами. Впервые Э. с. была выявлена в 1945 американским ученым К. Портером и другим методом электронной микроскопии. Расположена обычно в прилежащей к ядру цитоплазме (эндоплазме, отсюда название) всех клеток (кроме эритроцитов) эукариотных (см. Эукариоты ) организмов. Строение и количество элементов Э. с. зависят от функциональной активности клетки, стадии клеточного цикла и дифференцировки. Толщина мембран Э. с. 5—6 нм, ширина просвета между мембранами 70—500 нм. Анализ микросомной фракции гомогената клеток (см. Микросомы ) показал, что мембраны Э. с. состоят из белков, липидов и ряда ферментов. Различают 2 типа Э. с. — гранулярную, к мембранам которой прикреплены рибосомы, и агранулярную. Между обоими типами есть переходы. Гранулярная Э. с. принимает участие в синтезе белка; введение в организм меченых аминокислот показало, что благодаря прикреплению рибосом к мембранам значительно возрастает эффективность синтеза. Наибольшего развития гранулярная Э. с. достигает в активно синтезирующих клетках, продукты которых (белки секреторных гранул, сывороточные белки) выводятся из клетки. А гранулярная Э. с. принимает участие в синтезе и транспорте липидов, стероидов, в синтезе и распаде гликогена, в процессе нейтрализации различных токсических и лекарственных веществ, например люминала, кодеина. Она хорошо развита в клетках надпочечников, обкладочных клетках слизистой желудка. Обоим типам Э. с. свойственны накопление продуктов синтеза в просветах мембран и их транспорт в зону Гольджи комплекса. Специализированная форма Э. с. — саркоплазматическая сеть поперечнополосатых мышц — играет важную роль во внутриклеточном проведении возбуждения.

Лит.: Алов И. А., Брауде А. И., Аспиз М. Е., Основы функциональной морфологии клетки, 2 изд., М., 1969; Робертис Э., Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1973.

Н. Б. Христолюбова.

Эндорадиозондирование

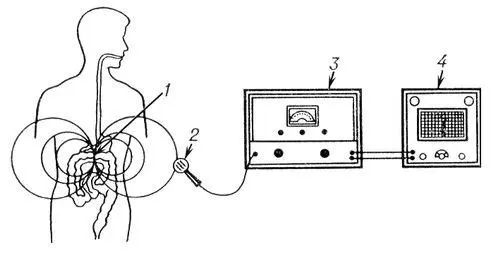

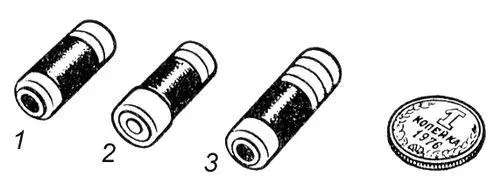

Эндорадиозонди'рование,метод радиотелеметрического исследования деятельности пищеварительной системы. Принцип Э. состоит в следующем: миниатюрный радиопередатчик (радиопилюля, радиозонд), генерирующий электромагнитные колебания, проглатывается пациентом. Воздействие физиологических, физических и химических явлений при прохождении пилюли по пищеварительному тракту вызывает частотную модуляцию колебаний. Радиоприемное устройство регистрирует эти колебания ( рис. 1 ). Генераторы радиопилюль работают в полосе частот 300—450 кгц или. 1800—2000 кгц. Созданы эндорадиозонды (радиопилюли) для определения температуры, давления и pH ( рис. 2 ). Движение радиопилюли Э. позволяет наблюдать процессы, происходящие во всех отделах пищеварительного тракта. Иногда к радиопилюле прикрепляют нить, задерживающую ее движение, например из желудка в двенадцатиперстную кишку. Местоположение радиопилюли определяют посредством рентгеноскопии или же радиопеленгации. Э. не нарушает нормальный ход пищеварительных процессов.

Лит.: Бабский Е. Б., Сорин А. М., Давыдов С. Н., Приборы эндорадиозондирования. Основы конструирования. Техника применения, М., 1975.

Рис. 1. Схематические изображения принципа работы радиотелеметрической системы для исследования функций пищеварительного тракта: 1 - радиопилюля в желудке; 2 - приемная антенна; 3 - радиоприемник; 4 - регистратор.

Рис. 2. Внешний вид радиопопилюль для исследования температуры (1), давления (2) и pH (3). Рядом для сравнения монета (1 коп.).

Эндоскопия

Эндоскопи'я(от эндо... и ...скопия ) , врачебный метод исследования полых органов (например, пищевода — эзофагоскопия) и полостей тела (например, брюшной полости — лапароскопия) с помощью оптических приборов — эндоскопов. Эндоскопы вводят через естеств. отверстия (например, при бронхо-, ректо-, цистоскопии) или через операционные разрезы (например, при медиастиноскопии). Э. проводят под местным обезболиванием или под наркозом. Первые попытки осмотра мочевого пузыря и других полых органов были предприняты еще в 19 в., но несовершенство эндоскопов ограничивало развитие метода. Со 2-й половины 20 в. с появлением стеклянных волоконных световодов и на их основе — приборов волоконной оптики возможности Э. резко расширились, т. к. стали доступными осмотру почти все органы, увеличилась освещенность исследуемого объекта и т. д. Улучшились условия для фотографирования и киносъемки (эндофотография и эндокинематография), появилась возможность записи на видеомагнитофон черно-белого или цветного изображения (используются модификации стандартных фото- и кинокамер). Документирование результатов эндоскопического исследования обусловило возможность объективного изучения динамики патологических процессов, происходящих в каком-либо органе. Современная Э. играет особую роль в распознавании ранних стадий многих заболеваний. Нередко Э. сочетают с прицельной (под контролем зрения) биопсией, лечебными мероприятиями, зондированием и т. д. Во многих крупных лечебных учреждениях созданы эндоскопические кабинеты и отделения; проводится специализация врачей по Э.

Лит.: Лукомский Г. И., Березов Ю. Е., Эндоскопическая техника в хирургии, М., 1967; Логинов А. С., Лапароскопия в клинике внутренних болезней. М., 1969; Соколов Л. К., Атлас эндоскопии желудка и двенадцатиперстной кишки, М., 1975.

В. И. Федченко

Эндоскопы

Эндоско'пы,медицинские инструменты, предназначенные для осмотра полых органов (пищевод, желудок, бронхи и т. д.), а также брюшной и других полостей тела (см. Эндоскопия ) . Включают оптические и осветительные системы. Современные Э. подразделяют на жесткие Э. (ректоскопы и др.) — с оптическими системами из линз, и гибкие фиброскопы (например, эзофагогастроскопы), которые относятся к приборам волоконной оптики (см. рис. ). С помощью последних можно осмотреть и те органы, которые при использовании жестких Э. остаются недоступными для осмотра (например, двенадцатиперстная кишка). Оптические системы гибких Э. состоят из большого количества стеклянных волокон (световодов) диаметром 0,01—0,02 мм. Применение Э. обусловило возможность не только осмотра органа, но и прицельного проведения биопсии и хирургических вмешательств (удаление инородных тел, полипов, коагуляция кровоточащих сосудов и т. д.). Современные Э. позволяют проводить исследования, не вызывая каких-либо осложнений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: