БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭЙ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЭЙ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЭЙ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЭЙ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эйнштейн (физич.)

Эйнште'йн,единица энергии электромагнитного излучения оптического диапазона; применяется в фотохимии, равна N A hn , где N A — Авогадро число и hn — энергия фотона . Названа в честь Альберта Эйнштейна , обозначается Е . При поглощении энергии излучения в 1 Э. должно происходить, согласно Эйнштейна закону , фотохимическое превращение 1 моля вещества. Из определения Э. следует, что размер единицы обусловлен частотой ( n ) излучения ( h — Планка постоянная ).

Эйнштейна закон

Эйнште'йна зако'н,квантово-оптический закон фотохимической эквивалентности, основной закон фотохимии, устанавливающий, что каждый поглощённый фотон вызывает одну элементарную реакцию. Эта реакция может состоять в химическом превращении молекул вещества либо в их физическом возбуждении и излучении поглощённой энергии (или в превращении этой энергии в тепловую). Число N прореагировавших молекул связано с энергией Е , поглощённой системой, соотношением:

,

,

где n — частота излучения, с — скорость света, l — длина световой волны, h — постоянная Планка. Критерием применимости Э. з. обычно служит величина g (т. н. квантовый выход фотохимической реакции), равная отношению числа прореагировавших молекул данного вещества к числу поглощённых квантов света. Согласно Э. з., g должна быть равна 1. Наблюдаемые во многих реакциях отклонения от Э. з. обычно объясняются вторичными процессами (подробнее см. Фотохимия ) . Э. з. открыт в 1912 Альбертом Эйнштейном.

Лит. см. при ст. Фотохимия.

Эйнштейна закон тяготения

Эйнште'йна зако'н тяготе'ния,см. Тяготение .

Эйнштейна коэффициенты

Эйнште'йна коэффицие'нтыхарактеризуют вероятности излучательных квантовых переходов. Были введены Альбертом Эйнштейном в 1916 при построении теории испускания и поглощения излучения атомами и молекулами на основе представления о фотонах; при этом им впервые была высказана идея существования вынужденного излучения. Вероятности спонтанного испускания, поглощения и вынужденного испускания характеризуются соответственно коэффициентами A ki , B ik и B ki (индексы указывают на направление перехода между верхним E k и нижним E i уровнями энергии). Соотношения между Э. к. были впервые получены Эйнштейном при выводе Планка закона излучения путём рассмотрения термодинамического равновесия вещества и излучения (см. Тепловое излучение ) .

Лит.: Эйнштейн А., Испускание и поглощение излучения по квантовой теории, в его кн.: Собр. научных трудов, т. 3, М., 1966, с. 386; К квантовой теории излучения, там же, с. 393.

М. А. Ельяшевич.

Эйнштейна-де Хааза эффект

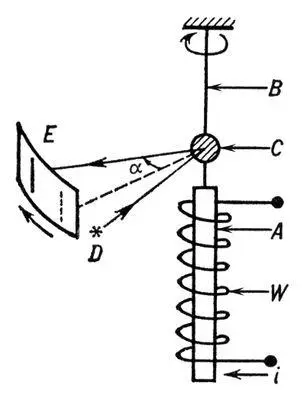

Эйнште'йна — де Ха'аза эффе'кт,состоит в том, что тело (ферромагнетик) при намагничивании вдоль некоторой оси приобретает относительно неё вращательный импульс, пропорциональный приобретённой намагниченности. Эффект экспериментально открыт и теоретически объяснён в 1915 Альбертом Эйнштейном и нидерландским физиком В. де Хаазом. Схема одной из экспериментальных установок для наблюдения Э.—де X. э. приведена на рисунке: намагничивание образца цилиндрической формы, подвешенного на упругой нити, вызывает поворот образца на небольшой угол. Этот поворот измеряется по угловому отклонению зеркальца, жестко связанного с образцом. Теоретически эффект объясняется тем, что магнитные моменты атомов образца, ориентируясь по направлению внешнего магнитного поля, вызывают изменение атомных механических моментов (магнитный момент атома М пропорционален результирующему моменту количества движения l, т. е. М = gl где g — магнитомеханическое отношение ) . На основании закона сохранения момента количества движения общий момент количества движения тела должен оставаться неизменным, поэтому тело при намагничивании приобретает обратный (очень малый по величине) вращательный импульс относительно оси намагничивания. Исследование Э.—де X. э., как и др. магнитомеханических явлений , позволяет получить сведения о природе носителей магнетизма в веществе и строении атомов вещества. В современной физике для тех же целей используют др. эффекты (см. Магнитный резонанс ) .

Лит.: Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971.

Схема установки для измерения эффекта Эйнштейна — де Хааза: А — образец; В — упругая нить подвеса; С — зеркальце; a — угол поворота образца, фиксируемый по изменению положения отражённого луча света; D — источник света; Е — шкала; W — намагничивающий соленоид, по которому проходит ток i.

Эйнштейний

Эйнште'йний(лат. Einsteinium, в честь Альберта Эйнштейна ), Es, искусственно полученный радиоактивный химический элемент сем. актиноидов ; ат. н. 99; стабильных изотопов не имеет (известны изотопы Es с массовыми числами от 243 до 256). Из трансурановых элементов он был открыт седьмым; идентифицирован А. Гиорсо и др. в декабре 1952. Э. содержался в пыли, собранной после термоядерного взрыва; работа проводилась с участием сотрудников Радиационной лаборатории Калифорнийского университета, Аргоннской национальной лаборатории и Лос-Аламосской научной лаборатории (США). Обнаруженный изотоп 253Es с периодом полураспада T 1 /2= 20,5 сут образовался при b -распаде 253U и дочерних изотопов ( 253U образовался в результате преимущественно последовательного захвата 15 нейтронов ядрами 238U).

Изучение Э. может производиться с использованием макроколичеств изотопов 253Es (Ti 1/2= 20,5 сут ), 254Es (T 1/ 2=276 сут ) и 255Es (T 1/2 = 38,3 сут ), получение которых путём облучения образцов более лёгких элементов весьма ограниченно, поскольку требует многих последовательных реакций захвата нейтронов и, соответственно, длительного времени пребывания образцов в ядерных реакторах с большой плотностью нейтронного потока. В большинстве исследований пользовались наиболее доступным короткоживущим изотопом 253Es, однако использование 254Es будет возрастать по мере того, как он будет становиться всё более доступным. Во всяком случае изучение этого элемента сопряжено с большими трудностями, вызываемыми его высокой удельной радиоактивностью и малыми количествами получаемых изотопов. Э. в виде металла, характеризующегося относительно высокой летучестью, может быть получен путём восстановления EsF 3литием; кристаллы имеют гранецентрированную кубическую структуру; температура плавления 860 ± 30 °С. В обычном водном растворе Э. существует в наиболее устойчивой форме в виде Es 3+ (даёт зелёную окраску), но в сильно восстановительных условиях может быть получен и в виде Es 2+. Восстановительный потенциал Es 3+/Es 2+, по оценке, равен — 1,24 ± 0,2 в относительно нормального водородного потенциала. Синтезированы и изучены многие твёрдые соединения Э., такие, как Es 2O 3, EsCl 3, EsOCl, EsBr 2, EsBr 3, EsI 2и EsI 3. Электронная структура атомов Es в газообразном состоянии 5 f 117 s 2(после структуры радона).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: