БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЯД)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЯД)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЯД) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЯД) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

,

,

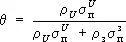

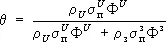

в гетерогенной системе:

.

.

Здесь r uи r 3— концентрации урана и замедлителя, s п — соответствующие сечения поглощения, Ф — потоки нейтронов. В результате на 1 тепловой нейтрон первого поколения, совершающий деление, получается К эф= ehjq нейтронов след. поколения, которые могут вызвать деление. К ¥ — коэффициент размножения нейтронов в бесконечной гетерогенной системе. Если К ¥ — 1 > 0, то реакция деления в бесконечной решётке будет нарастать экспоненциально.

Если система имеет ограниченные размеры, то часть нейтронов может покинуть среду. Обозначим долю нейтронов, вылетающих наружу, через 1—Р, тогда для продолжения реакции деления остаётся К эф= К~Р нейтронов, и если К эф >1 , то число делении растет экспоненциально и реакция является саморазвивающейся. Т. к. число делений и, следовательно, число вторичных нейтронов в размножающей среде пропорционально её объёму, а их вылет (утечка) пропорционален поверхности окружающей среды, то Я. ц. р. возможна только в среде достаточно больших размеров. Например, для шара радиуса  отношение объёма к поверхности равно R/3 , и, следовательно, чем больше радиус шара, тем меньше утечка нейтронов. Если радиус размножающей среды становится достаточно большим, чтобы в системе проходила стационарная Я. ц. р., т. е. R — 1 = 0, то такую систему называют критической, а её радиус критическим радиусом.

отношение объёма к поверхности равно R/3 , и, следовательно, чем больше радиус шара, тем меньше утечка нейтронов. Если радиус размножающей среды становится достаточно большим, чтобы в системе проходила стационарная Я. ц. р., т. е. R — 1 = 0, то такую систему называют критической, а её радиус критическим радиусом.

Для осуществления Я. ц. р. в природном уране на тепловых нейтронах используют в качестве замедлителя вещества с малыми сечением радиационного захвата (графит или тяжёлую воду D 2О). В замедлителе из обыкновенной воды Я. ц. р. на природном уране невозможна из-за большого поглощения нейтронов в водороде.

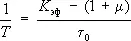

Чтобы интенсивность Я. ц. р. можно было регулировать, время жизни одного поколения нейтронов должно быть достаточно велико. Время жизни t 0тепловых нейтронов мало (t 0= 10 -3 сек ) . Однако наряду с нейтронами, вылетающими из ядра мгновенно (за время 10 -16 сек ), существует небольшая доля m. т. н. запаздывающих нейтронов, вылетающих после b-распада осколков деления со средним временем жизни t 3= 14,4 сек. Для запаздывающих нейтронов при делении 235U m»0,75-10 -2. Если К эф>1+m, то время Т «разгона» Я. ц. р. (равное времени, за которое число деления увеличивается в e раз) определяется соотношением:

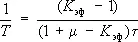

т. е. запаздывающие нейтроны не участвуют в развитии Я. ц. р. Практически важен другой предельный случай: К эф— 1 << m, тогда:

т. е. мгновенные нейтроны не играют роли в развитии реакции. Т. о., если К эф < 1 + m, то Я. ц. р. будет развиваться только при участии запаздывающих нейтронов за время порядка минут и будет хорошо регулируемой (роль запаздывающих нейтронов была впервые отмечена Зельдовичем и Харитоном в 1940).

Я. ц. р. осуществляется также на уране, обогащенном 235U, и в чистом 235U. В этих случаях она идёт и на быстрых нейтронах. При поглощении нейтронов в 238U образуется 239Np, а из него после двух b-распадов — 239Pu, который делится под действием тепловых нейтронов, с n = 2,9. При облучении нейтронами 232Th образуется делящийся на тепловых нейтронах 233U. Кроме того, Я. ц. р. возможна в 231Puи изотопах Cm и Cf с нечётным массовым числом (см. Ядерное топливо ) . Из u нейтронов, образующихся в 1 акте деления, один идёт на продолжение Я. ц. р., и, если снизить потери, для воспроизводства ядерного горючего может сохраниться больше одного нейтрона, что может привести к расширенному воспроизводству горючего (см. Реактор-размножитель ) .

Лит.: Галанин А. Д., Теория ядерных реакторов на тепловых нейтронах, 2 изд., М., 1959; Вейнберг А., Вигнер Е., Физическая теория ядерных реакторов, пер. с англ., М., 1961; Зельдович Я. Б., Харитон Ю. Б., «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1940, т. 10, в. 1, с. 29—36; в. 5, с. 477—82; Ферми Э., Научные труды, т. 2, М., 1972, с. 308.

П. Э. Немировский.

Ядерный взрыв

Я'дерный взрыв, грандиозный по своим масштабам и разрушительной силе взрыв , вызываемый высвобождением ядерной энергии. К возможности овладения ядерной энергией физики вплотную подошли в начале второй мировой войны 1939—45. Первая так называемая атомная бомба была создана в США объединёнными усилиями большой группы крупнейших учёных, многие из которых эмигрировали из Европы, спасаясь от гитлеровского режима. Первый испытательный Я. в. был произведён 16 июля 1945 близ Аламогордо (штат Нью-Мексико, США); 6 и 9 августа 1945 две американские атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки (см. Ядерное оружие ) . Энергия первых Я. в. оценивалась примерно в 10 21 эрг (10 14 дж ), что эквивалентно выделению энергии при взрыве около 20 тыс. т ( кт ) тротила (энергию Я. в. обычно характеризуют его тротиловым эквивалентом ) . В СССР первый атомный взрыв был осуществлен в августе 1949, а 12 августа 1953 в СССР было проведено первое испытание значительно более мощной водородной бомбы. В дальнейшем ядерные державы производили испытательные Я. в. с энергиями до десятков млн. т ( Мт ) тротилового эквивалента.

К Я. в. может привести либо ядерная цепная реакция деления тяжёлых ядер (например, 235U и 239Pu), либо термоядерная реакция синтеза ядер гелия из более лёгких ядер. Ядра 235U и 239Pu делятся при захвате нейтрона на два осколочных ядра средней атомной массы; при этом рождается также несколько нейтронов (обычно два-три). Сумма масс всех дочерних частиц меньше массы исходного ядра на величину D m , называемую дефектом массы. Дефекту массы, согласно соотношению А. Эйнштейна, отвечает энергия DЕ = D m × c 2 ( с — скорость света), которая представляет собой энергию связи продуктов деления в исходном ядре. Высвобождение этой энергии при быстро развивающейся цепной ядерной реакции деления и приводит к взрыву. На одно делящееся ядро энергия DE составляет около 200 Мэв. В 1 кг 235U или 239 Pu содержится 2,5 × 10 24ядер. При делении всех этих ядер выделяется огромная энергия, равная примерно 10 21 эрг.

Возможность протекания цепной реакции деления обусловлена тем, что в акте деления рождается более одного нейтрона. Каждый из них также может произвести деление ядер. Следующее поколение нейтронов делит другие ядра и т. д. Например, если по два нейтрона каждого поколения производят деление, то через 80 поколений реакция, начавшаяся с одного нейтрона, приведёт к распаду всех ядер 1 кг делящегося вещества. Обычно не все нейтроны вызывают деление ядер, часть из них теряется. Если потери слишком велики, то цепная реакция развиться не может. Вероятность потери отдельного нейтрона тем выше, чем меньше линейные размеры и масса делящегося вещества. Предельные условия, когда в веществе может развиться цепная реакция, называются критическими. Они характеризуются плотностью, геометрией, массой вещества (например, существует критическая масса ) . Делящееся вещество в ядерном заряде располагают так, чтобы оно находилось в докритических условиях (например, чтобы масса была рассредоточена). В нужный момент осуществляются сверхкритические условия (всю массу собирают вместе), и тогда инициируется цепная реакция. Собрать всю массу необходимо очень быстро, для того чтобы реакция протекала при возможно большей степени сверхкритичности и до разлёта нагревающегося вещества успела бы прореагировать возможно большая его доля. Возможности повышения мощности Я. в., основанного на цепной реакции деления ядер, практически ограничены, т. к. очень трудно большую массу делящегося вещества, вначале расположенную в докритической форме, достаточно быстро превратить в сверхкритическую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: