Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1

- Название:Урбанистика. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9739-0148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1 краткое содержание

Город, существующий тысячи лет, создавали и осмысляли, всегда осмысляли и всегда переделывали заново. Но особенную напряженность этот процесс приобрел в последние полтораста лет, когда города начали распухать на дрожжах индустриализации. В этом году впервые в истории человечества численность городского населения в мире уже сравнялась с численностью сельских жителей. В европейских странах, включая Россию, доля городского населения превышает три четверти и продолжает расти. Растет и исход населения из городов, где условия жизни становятся все труднее, в пригороды, где, однако, эти условия тоже стремительно осложняются. Автор книги предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт удач и опыт провалов в различных подходах к стратегии развития городов, накопленный за полтора века.

Книга, свободная от академической усложненности, адресована всем, кто хочет узнать, что происходило и происходит с городами, в которых мы живем, и чего можно ожидать от ближайшего будущего в организации городской жизни.

Урбанистика. часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

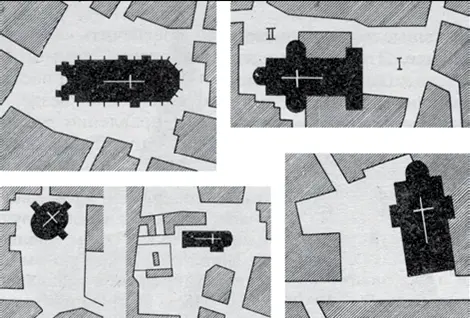

Камилло Зитте, наиболее полно представлявший сугубо эстетическое крыло нарождавшейся урбанистики, затратил массу усилий на разработку типологии площадей. Зитте был уверен в том, что задачей практикующего планировщика было и всегда будет применение одного из детально описанных им образцов. В этой логике экономические, и тем более социальные соображения в расчет не принимались принципиально.

Пока еще все это почти не отражалось в российской практике, где всемогущество государственной машины при слабости буржуазии вело к тому, что из парижского, венского, берлинского или лондонского опыта была извлечена почти одна лишь эстетическая составляющая. К тому же российская литература до конца XIX в. была почти исключительно занята усадьбой и деревней, крайне редко и достаточно поверхностно обращаясь к городским реалиям. Очерки Глеба Успенского остаются почти исключением из этого правила. В то же время бедность социальной практики не только не препятствовала развитию жгучего интереса к тому, что происходило в городах Европы и что там писали о городской среде, но и побуждала критическую мысль, обращенную и в прошлое, и к настоящему, и к первым попыткам проектирования «города будущего», каких было много.

В 1909 г., когда прошло двадцать лет с публикации в Германии знаменитой книги Камилло Зитте и уже шел шестой год с начала строительства первого «города-сада», выросшего из идей Эбенизера Говарда, в Лондоне возникает первая в мире кафедра городского планирования. С этого момента можно отсчитывать новую стадию развития урбанистики, ведь если есть школа, то возникают лекционные курсы, пишутся первые учебники, на чем складывается зрелость профессуры, школы множатся по всему миру, растет число аспирантов и, следовательно, диссертаций и, следовательно, новых книг. Зитте, небольшую книгу которого на новых кафедрах разучивали наизусть, имел некоторый практический

опыт разработки генплана (чешский город Оломоуц), однако в своем литературном труде он резко порвал с прежней практикой комплексного осмысления города. Насколько резким был этот отрыв, легко понять из простого сопоставления названий его книги «Художественные основы градостроительства» с названием книги его предшественника Рейнгарда Баумайстера: «Расширение городов в техническом, строительно-полицейском и хозяйственном отношениях» (1876 г.). Несколько раньше выходит в свет превосходная работа Ильдефонса Серда «Теория городской дорожной сети», успешно соединившего инженерную строгость научного подхода с опытом создания генерального плана Барселоны. К сожалению, за пределами Испании эта книга практически не была известна.

Пересказывать Зитте нет резона – достаточно перечислить названия глав его книги: «Связь между постройками, монументами и площадями, О свободной середине площади, Замкнутость площадей, Размеры и форма площадей, Нерегулярность старых площадей, Группы площадей, Площади Северной Европы, скудность и безликость современного городского строительства, Границы эстетических преобразований в современном градостроительстве, Примеры градостроительных преобразований на основе художественных принципов».

С начала ХХ в. можно зафиксировать существенную развилку в развитии урбанистики. Одна ее ветвь, следуя Зитте и опираясь на постоянно расширяющуюся и постоянно обновляемую историю города, акцентирует в первую очередь внимание на внешней форме города, на вариантах его композиционной структуры и образного строя. Другая ветвь – это сосредоточение внимания на проблемах городской инфраструктуры, включая транспортные сети, на вопросах экономики города и управления его развитием, включая девелопмент и его рамки. Наконец, третья – на проблемах социальной жизни города и на том, как и насколько городское планирование оказывает влияние на эту социальную жизнь, включая то, насколько и каким образом в этот процесс вовлечены горожане. В России этот тип литературы, опиравшейся на серьезные обследования, лучше всего представлен небольшой книгой Ивана Озерова «Большие города».

Все три ветви разрастаются побегами порознь только в корпусе урбанистики, тогда как в реальности городского планирования – через сознание профессионалов – они оказываются переплетены на сто ладов.

Первое послереволюционное десятилетие в России стало временем безудержных мечтаний о новом городе нового, справедливого общества. Безудержных – потому что с упразднением частной собственности на землю для фантазии не было никакого стеснения. Полное отсутствие крупномасштабной практики в разоренной стране, где с установлением НЭПа только возрождалось жилищное строительство, освобождало фантазию и от каких-либо технико-экономических ограничений. Некоторые из идей того времени, оказавших влияние на городское планирование во всем мире, будут рассмотрены далее. Здесь важно другое – с началом пятилетних планов с мечтаниями о «голубых городах» [8]в сталинском Советском Союзе было жестоко покончено, представление о городском планировании уступило место идее градостроительного проектирования, причисленного к цеху архитектуры. В результате возникло специфическое переплетение первой и второй ветвей урбанистики, когда вопросы формирования городской инфраструктуры были полностью подчинены ведомственной системе государственного планирования. Вопросы же формы города то задвигались на второй-третий план, как это было в годы первой пятилетки или в эпоху Хрущева, то напротив – приобретали первостепенное значение, будь то в позднюю сталинскую эпоху, после победы в войне, или в конце эпохи брежневской. Представления о потребностях горожан (третья ветвь) были выстроены по нормативной модели, на основе идеологических установок о том, что действительно нужно советскому человеку, [9]тогда как реальными потребностями реальных людей, в силу полного запрета на социологию, не интересовался никто.

Некий парадокс заключался в том, что Ле Корбюзье создавал свои умозрительные модели современного города, когда Альфред Вебер и другие пионеры социологии уже заложили фундамент знания о функционировании города как сложного социального организма, связанного с промышленным производством, но ни в коем случае не сводимого к нуждам индустрии. Архитекторы делили город на зоны, когда уже зарождалось знание о целом.

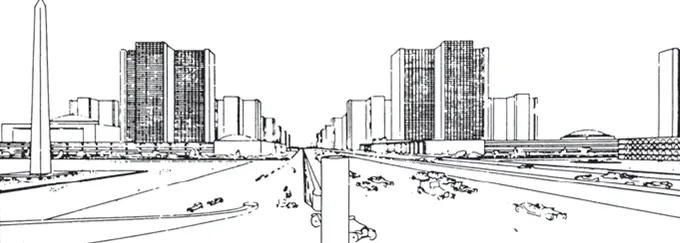

На Западе, от которого Советский Союз к середине 30-х годов отгородился железным занавесом, вторая (назовем ее технологической) ветвь урбанистики развивалась быстро и неуклонно. Сфера художественного вкуса распространялась только на отдельное здание. В обстановке очевидного столкновения алчности частных инвесторов с публичным интересом происходило трудное становление городского законодательства. В США – на муниципальном уровне, вследствие чего многообразие решений быстро достигло масштабов, сопоставимых с античной эпохой, в ряде стран – на уровне земель или провинций; только во Франции и в Испании эпохи диктатуры Франко – на общенациональном уровне. Стремительная автомобилизация породила совокупность транспортных проблем, что в США привело к почти полному подавлению ранее развитого общественного транспорта. Рост торговых сетей в США почти повсеместно подавил старые городские центры, тогда как стремительное разрастание пригородов после Второй мировой войны полностью изменило представление о природе города.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: