Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 2

- Название:Урбанистика. часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9739-0148-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 2 краткое содержание

Город, существующий тысячи лет, создавали и осмысляли, всегда осмысляли и всегда переделывали заново. Но особенную напряженность этот процесс приобрел в последние полтораста лет, когда города начали распухать на дрожжах индустриализации. В этом году впервые в истории человечества численность городского населения в мире уже сравнялась с численностью сельских жителей. В европейских странах, включая Россию, доля городского населения превышает три четверти и продолжает расти. Растет и исход населения из городов, где условия жизни становятся все труднее, в пригороды, где, однако, эти условия тоже стремительно осложняются. Автор книги предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт удач и опыт провалов в различных подходах к стратегии развития городов, накопленный за полтора века.

Книга, свободная от академической усложненности, адресована всем, кто хочет узнать, что происходило и происходит с городами, в которых мы живем, и чего можно ожидать от ближайшего будущего в организации городской жизни.

Урбанистика. часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другая схема – для чуть более состоятельных покупателей – не менее примитивна по существу, так как сводится к сплошной обстройке дороги, которой, для некоторой живописности, придается криволинейное в плане очертание. Как правило, такие «жилые дороги» честно именуются drive – проездами, и совсем не трудно ехать по адресу, где номер дома обозначается четырехзначным числом. Зато перед домом есть газон, а позади миниатюрный дворик глубиной три-четыре метра.

В любом из этих вариантов никакого квартала нет и в помине. «Соседства» тоже нет. Каждый сам по себе, что несколько парадоксальным образом можно счесть воплощением утопической мечты Фрэнка Ллойда Райта о «городе широких акров».

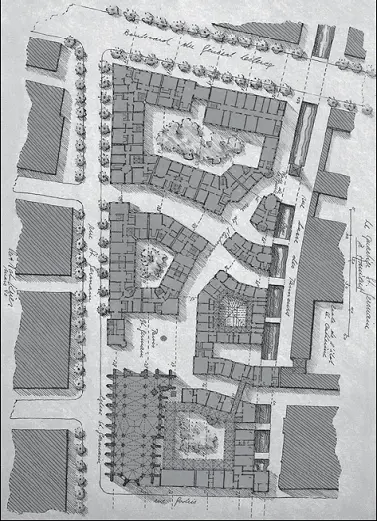

Создатели города-сада начала ХХ в. стремились сохранить квартал как именно сообщество, формируя группы домов вокруг миниатюрных площадей или тупиковых заездов и всемерно культивируя создание общего сада для кластера из нескольких таких групп. В настоящее время такого рода роскошь доступна только высшему горизонту среднего класса. С формальной точки зрения улица солидной «деревни» в четверти часа езды от кольца предприятий, перебравшихся за черту крупного города, мало чем отличается от обычной «жилой дороги». В действительности отличие велико: и дома расставлены свободнее, и участки больше, и внутри жилой группы, за границей индивидуальных участков, есть общее озелененное пространство.

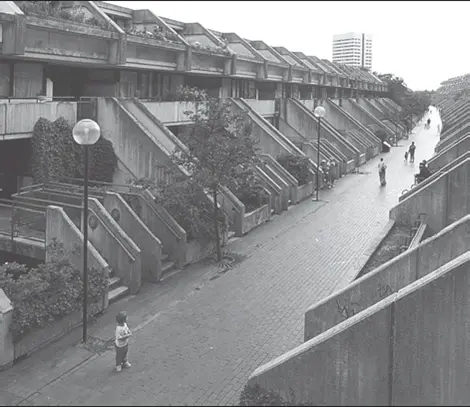

Возврат людей из пригородов в центральные части города совпал по времени с расцветом идеологии «нового урбанизма». Сначала на пустырях между высотными домами стали возникать обособленные пешеходные жилые улочки (подъезд с внешнего периметра), что автоматически сблизило людей общей отчужденностью от стандартной застройки и сформировало протяженный квартал. Затем в том же Берлине или Роттердаме воплощаются проекты воссоздания кварталов в их исторической форме: дома, прижавшиеся один к другому, образуют свою общую «крепостную стену», а внутри снова есть озелененный двор, закрытый для чужих.

Микрорайон и «соседство»

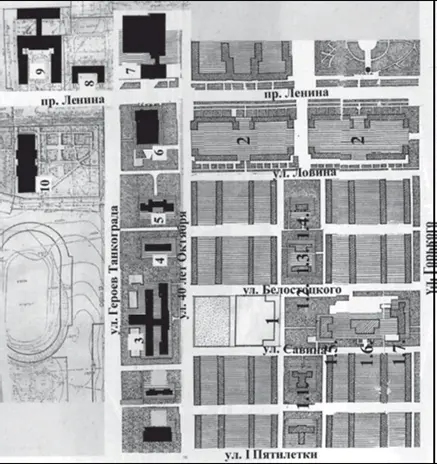

Язык описания города почти так же стар и многолик, как и сам город, тогда как язык структурирования города молод, как и вся урбанистика. Русское слово среда отвечает английскому environment, означающему сразу и предметно-пространственное окружение, окружение социальное, в отличие от французского, в котором это два разных понятия: environnement и mileu. Двойственность смысла одного слова в русском и английском несет в себе известную ловушку. Для англосаксонской традиции, в которой самоорганизация горожан первична, а ее пространственное оформление вторично, при разработке концепции «соседства» главным было и остается то, как и вокруг чего оформляется взаимодействие людей. Есть «соседство», которое организуется вокруг школы, спортивные площадки, а часто и классы которой используются в качестве «клубного» пространства, и еще вокруг зала собраний и общественного центра. В российской традиции, где некая самоорганизация жителей просматривается в далеком новгородском и отчасти в допетровско-московском прошлом, закрепилось структурирование городского пространства по околоткам и полицейским частям. Не удивительно, что в момент, когда после хрущевской «оттепели», мы вновь начали интересоваться тем, что делается в мире, и столкнулись с необходимостью найти эквивалент словам neighborhood и community (сообщество, как правило, объединяющее несколько соседств – вокруг церковного прихода или параллельно с ним), советские специалисты перевели его как «микрорайон».

Чисто внешне советский микрорайон весьма схож со своим западноевропейским прародителем почти во всем, что можно отнести к сфере обслуживания: детские сады, школа, почта, продовольственные магазины и т. п. Тем не менее это нечто качественно иное, поскольку так или иначе организованная общественная жизнь была твердо приписана к трудовым коллективам, и от всей самоорганизации осталась возможность (почти обязанность) участия в субботниках по уборке придомовых территорий.

Именно это принципиальное различие сказывалось и сказывается в подходе к вопросу о реконструкции. Поздний советский микрорайон уже подвергся частичному уплотнению, и нередко внутри него вдруг возникал магазин общегородского значения либо пивной ресторан, вызывавший яростные жалобы окрестных жителей на шум и на перегруженность помоек. Но тогда жалобы еще могли вызвать некоторую реакцию. Нынешнее наступление частного инвестора на микрорайон иногда удается приостановить единственно лобовой схваткой жителей с исполнителями. Соседство в Европе и в США давно завоевало право голоса в городах (если только это не самые бедные кварталы, где люди, живущие на социальное пособие, не способны создать ни соседств, ни сообществ), поскольку ни одна из конкурирующих партий не может игнорировать голоса избирателей, когда очень часто результат зависит от нескольких голосов. В ряде случаев соседства получают законный статус.

В отличие от почти сошедших со сцены российских ТОСов, территориального общественного самоуправления, «соседства» в многих американских городах юридически оформлены, избирают «соседские согласовательные комиссии» по квоте один депутат от полутора тысяч жителей. Эти ССК имеют право предъявлять свое отношение к любому инвестиционному проекту на их территории, к любому городскому законопроекту, а также тратить на произвольные цели (но не на зарплату) небольшие средства, выделяемые для этого из городского бюджета. Рекомендации ССК не имеют обязательного характера, но инвесторы научились относиться к ним внимательно, тем более что многолетний опыт показал: качество инвестиционных проектов возросло более чем на 10 процентов – прежде всего по той причине, что никогда внешний агент деятельности не будет способен к такой дотошности оценки проекта, как местные жители. Правда, следует иметь в виду, что плотность застройки в американском городе в разы меньше, чем в России, так что обычное «соседство» образовано населением от 10 до 12 тыс. человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: