Кирилл Королев - Античная мифология. Энциклопедия

- Название:Античная мифология. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мидгард, Эксмо

- Год:2004

- Город:СПб, Москва

- ISBN:5-699-07260-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Античная мифология. Энциклопедия краткое содержание

Средиземноморье было «плавильным тиглем» Древнего мира: хетты, хурриты, финикийцы, минойцы, эллины, отчасти египтяне, малоазийские кельты, лигуры, этруски, наконец, римляне — все эти народы и племена, даже сохраняя «культурную автономию», внесли существенный вклад в формирование единой средиземноморской культуры, кульминацией которой стала культура Древней Греции и Древнего Рима.

Важнейшим культурным наследием античных времен является мифология. Мифам Древней Греции и Древнего Рима и тому, как в них прослеживается влияние иных, более ранних мифологических систем, и посвящена эта книга.

Античная мифология. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это была ежедневная служба, но кроме нее Исида имела свои ежегодные праздники. Не будем предвосхищать того, что нам подлинно известно только для эпохи римской империи: мы не можем быть уверены в том, что веселый всенародный праздник «корабля Исиды» существовал уже в интересующую нас эпоху. Но зато, несомненно, существовал праздник мистерий Исиды; и эти мистерии и были тем третьим и главным, чего в ее культе искали верующие.

Главным оно было, конечно, и для Тимофея, влившего дух своего родного элевсинского культа в мистический культ египетской богини. И здесь душа посвящаемого настраивалась созерцанием священной драмы, героями которой были Осирис и Исида, а содержанием — страдание, смерть и воскрешение первого, горестные поиски и самоотверженный подвиг последней. Посвящаемый переживал вместе со страдальцем странствие через ужасы мрака к блаженству вечного света; «я дошел до пределов смерти, я коснулся своей стопой порога Пересефоны; пройдя через все стихии, я вернулся обратно; среди ночи я увидел солнце, сверкающее белым светом; к богам и неба и подземной глубины я подошел и вблизи сложил им дань своего благоговения» — так говорит герой Апулея; и кто читал изображение элевсинских таинств в «Лягушках» Аристофана, тот знает, что в кратком рассказе Апулея, по крайней мере, столько же греческого, элевсинского, сколько и египетского.

Такова была религиозная реформа Тимофея, проведенная им по почину царя-эллина Птолемея Спасителя, при дружелюбном содействии слуги Исиды, эллинствующего жреца Манефона. Ее последствия были неисчислимы. Благодаря ей, Исида действительно завоевала весь культурный мир: но это была эллинизованная Исида: египетские украшения, которые она взяла с собою с берегов Нила, так же мало изменили ее эллинское естество, как и «канопские» узоры третьего помпеянского стиля — его эллинскую основу: в своеобразных, но все же не древнеегипетских льняных ризах — жаждущих мистического откровения поклонников утешала все та же Деметра Элевсинская, богиня тайн о синем покрове.

И все же разница была — разница крупная, решающая. Боги греческого Олимпа чуждались подземной тьмы; мы видели — прощаясь с жизнью, грек переходил под власть других богов и других законов. Здесь не то: Сарапис главой витал в эмпирее, а стопами попирал подземные глубины; отдавшийся ему при жизни поклонник и здесь и там пользовался его неизменным покровительством. Основное различие в греческом пантеоне, различие олимпийских и хтонических богов, собиралось исчезнуть из сознания верующих, готовя путь Тому, Чья все превосходящая власть одинаково объемлет и земной, и загробный мир.

Мы изучили вклады Анатолии и Египта в религию античного мира. Переходя теперь к третьей греко-восточной области, к Сирии, мы должны прежде всего заметить, что ее роль как оплодотворительницы античной религии почти вся еще впереди. В эпоху эллинизма она сама является полем усиленной эллинизации со стороны своих царей Селевкидов; но, покоряясь им внешне, она в то же время ревниво бережет про себя своих презираемых западным миром кровожадных Ваалов, в ожидании того, еще далекого момента, когда этот мир, униженный и расслабленный, и их призовет к себе.

Только одно сирийское божество уже с давних пор сумело доставить себе доступ в круг эллинской религии, использовав чувство ее носителей, в котором заключалась их и сила, и слабость — чувство красоты: это была Астарта с ее любимцем Адоном. Но, быть может, и это исключение лишь подтверждает правило: дело в том, что для этой четы Сирия была только переходной областью, родиной же — древняя Вавилония. А так как вавилонская религия к тому же и лучше известна, чем сирийская, то с нее целесообразнее будет начать.

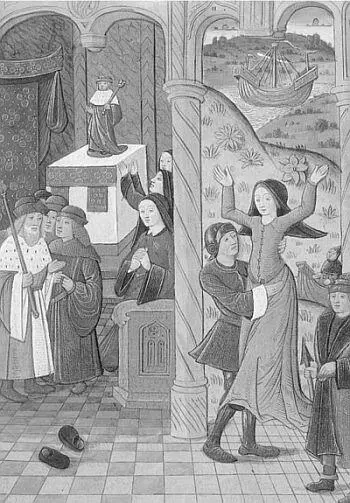

Похищение Елены. Иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия (XV в.).

В древневавилонском пантеоне богиня Иштар занимает особое место, как богиня самостоятельная и яркая, а не бледное женское дополнение к мужскому божеству. В силу коренного астрально-природного дуализма вавилонской религии и роль Иштар двойная: она и душа одной из семи планет, той самой, которая поныне, после двойной лингвистической метаморфозы, сохранила ее имя — вечерне-утренней звезды Венеры, — и богиня земного плодотворения и его условия, чувственной любви. В этом втором своем естестве она чествовалась безудержным половым разгулом, сакральным выражением которого была религиозная проституция; но созданный ею буйный урожай весны обречен гибели, разрушительное время года срывает одно украшение за другим у вянущей природы, снимает с нее под конец зеленую ризу и отдает обнаженную богиню во власть смерти. Так возник в сознании вавилонянина образ юного бога природы, Таммуза, любимца Иштар. Причина его гибели именно в плодотворении — «причина смерти — любовь», можно сказать и тут. А царица любви — Иштар: это она своими ласками обольстила Таммуза, она стала причиной его гибели.

И вот Таммуз покинул свет дня, стал жителем преисподней, где царствует Нергал и его грозная супруга Эрешкигаль. Тут начинается для нас один из любопытнейших памятников вавилонской религии, «Сошествие Иштар», как его принято называть. «Стала мыслить Иштар о стране без возврата»; отправляется туда, находит стража у первых врат, посылает его к царице Эрешкигаль: «Пришла Иштар, твоя сестра». Закручинилась владычица мрака, жалеет она богиню и ее неотвратимую судьбу. По ее приказанию страж пропускает Иштар через семеро врат, снимая с нее последовательно украшение за украшением, под конец даже ризу стыда; обнаженной является она к Эрешкигаль. Та заражает болезнью ее глаза, чресла, ноги, сердце, голову, всю ее — и с этого мгновения прекратилось всякое плодотворение на земле, вся живая природа заснула. Испугались высшие боги; создав слугу, они посылают его к Эрешкигаль с властным словом. Эрешкигаль проклинает слугу, но переданное им слово исполняет; по ее приказу прислужник Намтар окропляет Иштар живой водой, ведет обратно через семеро врат, возвращая ей у каждых последовательно отнятые украшения. Конец гимна плохо сохранился и загадочен, но все же видно, что и Таммузу уделяют живой воды, что он воссоединяется с возлюбившей его богиней. Опять весна на земле.

И красиво и странно сплелись в этом мифе оба естества астрально-природной Иштар: мы узнаем богиню плодотворения, обрекающую гибели особь ради продления жизни породы, но узнаем и лучезарную звезду, спускающуюся через рубеж небосклона под землю, где предполагается царство мрака. Умирающая и воскресающая природа странно раздвоена в Таммузе и Иштар как natura naturata и natura naturans; первая в своем мужском, вторая в своем женском естестве, что уже совсем странно. Но мы, может быть, неправильно поступаем, рассуждая по-нашему в вавилонской атмосфере. Во всяком случае, Таммуз — символ расцветающей и увядающей природы. «О, пастырь! — поется в жалобном гимне в честь него, — ты — семя, не отведавшее влаги в борозде, зародыш, не принесший плода в поле, деревцо, не посаженное у орошающей струи, деревцо, корни которого подрезаны, лоза, не отведавшая влаги в борозде».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: