Кирилл Королев - Античная мифология. Энциклопедия

- Название:Античная мифология. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мидгард, Эксмо

- Год:2004

- Город:СПб, Москва

- ISBN:5-699-07260-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Античная мифология. Энциклопедия краткое содержание

Средиземноморье было «плавильным тиглем» Древнего мира: хетты, хурриты, финикийцы, минойцы, эллины, отчасти египтяне, малоазийские кельты, лигуры, этруски, наконец, римляне — все эти народы и племена, даже сохраняя «культурную автономию», внесли существенный вклад в формирование единой средиземноморской культуры, кульминацией которой стала культура Древней Греции и Древнего Рима.

Важнейшим культурным наследием античных времен является мифология. Мифам Древней Греции и Древнего Рима и тому, как в них прослеживается влияние иных, более ранних мифологических систем, и посвящена эта книга.

Античная мифология. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В центре семьи, т. е. объединенной общностью дома и крова ячейки гражданского общежития, стояло божественное существо, очаг — и глубокая религиозная вдумчивость эллинов сказалась в том, что у них это существо представляется женского пола, как богиня Гестия. Будучи одним из древнейших божеств, она, можно сказать, на наших глазах вырастает из имманентного, каким ее только и знает Гомер, в трансцендентное: уже для Гесиода она богиня-личность, сестра Зевса наравне с Герой и Деметрой, но в отличие от них — девственница; это потому, что ее стихия — очажное пламя. Ее поздняя трансцендентализация имела последствием и то, что ее редко изображали: даже в общественные храмы не ставили кумиров Гестии, ее почитали в ее символе, пылающем на алтаре внутри храма и дома неугасимом огне.

Недвижно обитая на посвященном ей очаге, Гестия была настоящим символом хозяйки — деятельность которой, в отличие от деятельности мужа, происходила внутри дома. И в то время как, в силу «патрилинеарного» строя греческой семьи, дом со всем имуществом переходил от отца к сыну и дети величались по отчеству, — для Гестии была законом матрилинеарная преемственность. Когда новобрачную вводили в дом мужа — впереди нее шествовала ее мать с факелом, возженным на очаге своего дома, и этим факелом она зажигала новый огонь на очаге своей дочери и зятя — красивый символ всей той хозяйственной традиции. Так водруженная Гестия становится богиней-покровительницей дома, могучей и благосклонной; об интимности и сердечности этих отношений может дать свидетельство трогательная предсмертная молитва к ней Алкесты у Еврипида:

Богиня!

Меня Аид в свой темный дом берет.

И я теперь в последний раз пришла

К тебе: храни моих сирот, молю.

Ты сыну дай жену по мысли, мужа

Дай дочери достойного, и пусть

Не так, как мать, без времени, а в счастье,

Свершивши путь житейский и вкусив

Его услад, в земле почиют отчей.

Взамен этих благ и честь ей оказывалась великая. Было принято в молитвах, обращенных ко многим богам, называть ее на первом месте: «…Гестии, с которой благоразумье начинать велит», — говорит старый царь в «Фаэтоне» того же Еврипида; слова «начинать с Гестии» вошли даже в поговорку. Ей молился домохозяин, уезжая; ее приветствовал он, возвращаясь. Когда в доме рождался ребенок, его приблизительно в пятый день обносили вокруг очага, представляя этим Гестии; это был настоящий семейный праздник (Амфидромии), в котором принимали участие все присутствовавшие при рождении, и сопровождался он угощением. И священен был каждый сидящий у очага (επηεστιοσ): этим актом обыкновенно преследуемый обеспечивал себе покровительство того, к кому он обращался.

Поскольку Гестия была женским началом семьи, постольку мужским ее началом был Зевс Оградный (Ζευσ Ηερκειοσ), стоявший у своего алтаря во дворе дома. Здесь происходили домашние жертвы под главенством домохозяина; перед таковой он погружал пылающую головню с алтаря в ведро с водой и этой освященной водой окроплял присутствующих, как хозяев, так и гостей, как свободных, так и рабов. Это окропление (χηερνιπσ) было сакраментальным актом, скрепляющим узы между участвующими; отлучение от окропления было карой, налагаемой на нечестивых. Сама жертва сопровождалась угощением и даже, можно сказать, главным образом в нем состояла: в честь бога сжигались лишь символические, малоценные по своей питательности части жертвенного животного, остальные потреблялись приглашенными, которые таким образом становились «сотрапезниками богов». Эллины прекрасно понимали, что богу нужна честь, выраженная в символе, а не материальный корм; обычай уничтожения живности путем «всесожжения» был поэтому им чужд. С другой стороны, редкость мясной пищи вела к тому, что всякое заклание животного сопровождалось жертвоприношением.

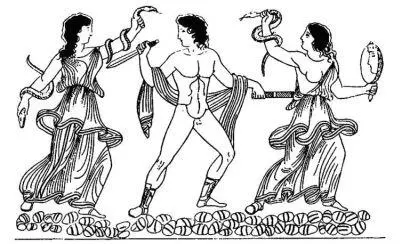

Орест и Эриннии. Роспись на греческой амфоре.

Охранителями дома могли быть, конечно, и другие боги, различные в различных случаях; обычно бывали таковыми духи предков. Это — опять одна из интимнейших сторон греческой религии. Они ведь живы; им домохозяин приносит установленные обычаем дары и возлияния; они поэтому заинтересованы в том, чтобы его род процветал и сохранил чистоту своей крови — их крови. Из своей подземной обители они «воссылают благо» своему потомку; их приглашают принять участие в радости бракосочетания, которая была также и их радостью; и понятно, что их беспощадный гнев настигал грешницу-жену, которая, нарушая обет супружеской верности, прерывала преемственность крови и вводила «подложных детей» в их и свой дом. А так как из гневной души покойника развились Эриннии, то понятно также, что наравне с убийством и прелюбодеяние жены ими каралось.

Вы, что видите жертвы безбожных убийств,

Вы, что видите ложа растленье во тьме! —

молится Электра у Софокла. Прелюбодеяние мужа как оскорбление женского чувства его супруги тоже осуждалось обычаем и, в случае жалобы оскорбленной, — законом, но по указанной причине оно не составляло религиозного преступления.

«Человек должен участвовать в вечной жизни природы, всегда оставляя детей после себя, чтобы они могли служить богу вместо него», — говорит Платон. С этой точки зрения понятно, что по греческому воззрению брак был таинством. Он так и назывался — τελοσ; его покровители, первобрачники Зевс и Гера как таковые назывались τελείοΐ. В Афинах во время бракосочетания мальчик, сын живых родителей — первообраз «мальчика с иконой» русских свадеб — обносил брачующихся корзиной с хлебом, произнося при этом известные из таинств слова: «Я бежал от зла, я обрел благо». Зло — это преходящее, благо — это вечность, как в браке, так и в таинствах: бессмертие породы, обусловленное браком, соответствует бессмертию души, удостоверенному таинствами. И с этим вполне согласно то, что жениха и невесту в брачном тереме встречала жрица Деметры — богини возрождающегося хлеба, богини таинств — и лишь после ее благословения для них начиналась брачная ночь.

Мы только что назвали «богами-первобрачниками» Зевса и Геру; действительно, их «священная свадьба» (ηιεροσ γαμοσ) была первообразом для человеческой и притом — в мельчайших подробностях ее обрядности. Память иерогамии праздновалась в январе, который назывался «свадебным» (Γαμελιων), в соответствии с обычаем земледельческой Греции справлять свадьбы преимущественно зимой. Тогда первый человеческий урожай поспевал приблизительно одновременно с урожаем Матери-земли, и в месяце Пианопсионе (октябре) можно было справить и праздник отцов, Апатурии, и праздник матерей, Фесмофории… красивое свидетельство изначального единства человека с природой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: