Кирилл Королев - Античная мифология. Энциклопедия

- Название:Античная мифология. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мидгард, Эксмо

- Год:2004

- Город:СПб, Москва

- ISBN:5-699-07260-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Античная мифология. Энциклопедия краткое содержание

Средиземноморье было «плавильным тиглем» Древнего мира: хетты, хурриты, финикийцы, минойцы, эллины, отчасти египтяне, малоазийские кельты, лигуры, этруски, наконец, римляне — все эти народы и племена, даже сохраняя «культурную автономию», внесли существенный вклад в формирование единой средиземноморской культуры, кульминацией которой стала культура Древней Греции и Древнего Рима.

Важнейшим культурным наследием античных времен является мифология. Мифам Древней Греции и Древнего Рима и тому, как в них прослеживается влияние иных, более ранних мифологических систем, и посвящена эта книга.

Античная мифология. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Встречаются, наконец, упоминания о таких соединенных с клятвою действиях, которые подходят под понятие «суда божия», так как только под очевидной защитой божества можно было совершить их без вреда для здоровья или опасности для жизни, и поэтому благополучный для испытуемого исход служил веским доказательством справедливости его клятвы. Такой пример встречается в «Антигоне» Софокла: один из стражей, приставленных к трупу Полиника, докладывая Креонту о совершенном кем-то, вопреки повелению Креонта, обряде погребения трупа и желая уверить его, что стражи в этом не виноваты, говорит: «…мы готовы были взять в руки раскаленный металл или идти сквозь огонь и при этом клясться, что не были ни виновниками, ни сообщниками преступления». Есть у авторов и другие примеры подобного рода.

Клятва имела чрезвычайно широкое применение в государственной и частной жизни греков. По словам Ксенофонта, во всех государствах граждане должны были давать клятву повиноваться законам. В Спарте цари не только при вступлении на престол давали присягу, но и во все время царствования ежемесячно клялись править по законам перед эфорами, которые в свою очередь клялись им не уменьшать значения и достоинства царской власти. В Афинах присягали должностные лица, члены совета, судьи, эфебы через два года по достижении возмужалости; особенно многочисленны были судебные клятвы, отчасти предписывавшиеся, отчасти дозволявшиеся судебным кодексом. Без сомнения, и в других государствах было в этом отношении много сходства с Афинами.

Если мы поставим, в заключение, вопрос, с какой совестливостью произносились и как строго соблюдались греками их различные клятвы, то ответ не будет особенно для них благоприятен. Хотя обратившееся у римлян в пословицу выражение «Graeca fides» относится уже к испорченным и выродившимся грекам, с которыми римлянам приходилось иметь дело, и хотя упрек Цицерона, что греки никогда не знали верности, не может служить для нас общим мерилом, но тем не менее у самих греков лучших времен нет недостатка в жалобах на легкомыслие, с которым давались и нарушались клятвы. Платон совершенно устраняет из своего образцового государства судебную клятву как не могущую служить гарантией в верности показаний, «потому что ныне, — говорит он, — одни из людей вовсе не признают богов, другие полагают, что богам нет до нас никакого дела, а большинство держится того мнения, что небольшими дарами и жертвоприношениями легко можно отвратить гнев богов и как бы откупиться от заслуженного наказания». Между тем афиняне как в других отношениях принадлежали к числу благороднейших представителей эллинского племени, так и за честность свою заслуживали справедливое уважение других греков, так что афинская честность, афинское свидетельство вошли в пословицу; стало быть, если афинянин лучшего времени, каким был Платон, счел возможным отозваться о клятве так дурно, то что же можно думать об остальных греках, особенно в позднейшие времена? Заметим еще, что нигде не встречается указаний на судебное преследование за клятвопреступление; наказание за это преступление, как видно уже из Гомеровских поэм, всецело предоставлялось богам, страх перед которыми, как видно, действовал на древнего грека не особенно сильно.

По исконному верованию греков все нечистое, запятнанное, было неприятно божеству; поэтому чистота была непременным условием для всякого, кто хотел молитвой или иным каким-либо способом показать свое благоговение к божеству; прежде всего, конечно, при этом разумелась чистота физическая, почему омовение и надевание чистой одежды издревле предшествовало всяким богослужебным действиям. Гомеровские греки еще не знали другого очищения, кроме физического; все встречающиеся в поэмах случаи очищения могут быть объяснены естественным сознанием, что все нечистое неприятно божествам, и не имеют еще символического значения. Но само собою разумеется, что по мере развития нравственных понятий людей и облагораживания их представления о богах должно было развиваться и крепнуть сознание, что одной физической чистоты недостаточно, что богам не могло быть приятно, если к ним обращался человек с чистым телом, но с нечистой, запятнанной грехом совестью; таким образом, внешнее очищение сделалось вместе с тем символом внутреннего и в этом смысле понималось, по крайней мере, людьми разумными, тогда как неразвитая и суеверная толпа и в исторические времена придавала важное значение самому акту физического очищения, не обращая внимания на его символическое значение.

Всякое преступление или безнравственное деяние, по верованию греков, делало виновника его нечистым и навлекало на него гнев божества; отсюда являлась необходимость, во-первых, в очищении, во-вторых, в отвращении гнева божества или его умилостивлении; то и другое достигалось различного рода обрядами и церемониями; собственно говоря, обряды очистительные и умилостивительные различались между собою, но так как они обыкновенно совершались вместе и имели одну общую цель — примирение человека с божеством, — то сами древние нередко смешивали их между собою или принимали за одно целое.

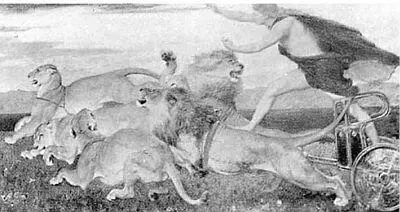

Б. Ривьер. Солнечный Аполлон. Холст (ок. 1870 г.).

Как мы уже заметили, физическое очищение упоминается уже в гомеровских поэмах; но очищение лиц, запятнанных преступлением, в исторические времена считавшееся необходимым, по-видимому, еще не было известно гомеровским грекам. Постепенному развитию верования о необходимости такого очищения, по всей вероятности, способствовало особенно влияние Дельфийского оракула. По мифическому преданию Дельфийский бог сам подал смертным пример в этом отношении, по приказанию Зевса очистившись в Темпейской долине (или, по другой версии предания, в Эгиалее или на Крите) от убиения Пифона. И действительно, этот миф, в котором представляется благодетельное влияние солнца, очищающее воздух от заразных испарений сырой земли и делающее его чистым и здоровым, как нельзя удачнее объясняет идею очищения. Аполлон вообще был богом очищения преимущественно перед другими. В Афинах очистительные обряды совершались по дельфийским уставам, как это можно заключить из того, что Платон предписывает для своего образцового государства совершать эти обряды по заимствованным из Дельф правилам. Если иногда первая идея об очистительных обрядах приписывается древними известному критскому прорицателю Эпимениду, современнику Солона, то это можно объяснить тем, что он был реформатором этих обрядов, ввел в них больший порядок и правильность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: