Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Название:Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательства: Эксмо, Мидгард

- Год:2005

- Город:СПб, Москва

- ISBN:ISBN: 5-699-10775-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия краткое содержание

Когда отгремели битвы христиан с язычниками и христианство стало официально признанной религией всей Европы, древние боги были изгнаны из этого мира. Впрочем, остатки язычества сохранялись в сельской местности, где по-прежнему бытовали древние традиции и верования, где отмечались праздники плодородия, где совершались — в доме, в поле, на скотном дворе — языческие обряды либо втайне, либо под видом христианских празднеств. И официальная религия не могла ничего с этим поделать.

В нашей книге, посвященной языческим божествам Западной Европы, предпринята попытка описать индоевропейскую мифологическую традицию (или Традицию, в терминологии Р. Генона) во всей ее целостности и на фоне многовековой исторической перспективы.

Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Известен миф о том, как Индра разбил своей ваджрой колесницу Ушас; при этом в гимнах богиня зовется «самой похожей» на Индру.

Солярные божества индийского пантеона — далеко не единичный пример «божественной синонимии», которую В. Н. Топоров назвал «примечательной особенностью» индийской мифологии. [33] Ср.: «Каждое божество характеризуется несколькими признаками, которые то актуализируются, то нейтрализуются; вся совокупность персонажей объединяется относительно ограниченным набором основных признаков».

Другие примеры подобной синонимии — и разнообразие богов-творцов, и «трансформация» Нараяны в Вишну и Рудры — в Шиву, и известные по ведам, брахманам и пуранам списки отождествлений:

Ты, о Агни, — Индра, бык существ,

Ты — Вишну, широко шагающий, достойный поклонения,

Ты — брахман, находящий богатство…

Ты, о Агни, — царь Варуна, чей обет крепок,

Ты бываешь Митрой чудодейственным, достойным призываний.

Ты — Арьяман, господин существ…

Ты — Анша, о бог, наделяющий при жертвенной раздаче.

Ты, о Агни, — даритель имущества тому, кто служит (тебе).

Ты — бог Савитар, ты наделяешь сокровищами.

Ты, как Бхага, о господин людей, владеешь добром.

Ты — защитник в доме того, кто почтил тебя.

Эта особенность индийской мифологической традиции связана с представлением о цикличности мироздания, его нерушимой целостности и всеединстве. «Многие древние божества — скорее „связки эпитетов и функций“, нежели антропоморфные персонажи с ярко выраженной индивидуальностью, биографией и прочими четкими характеристиками, как, например, античные божества — излюбленный европейский эталон. Они по большей части смутны и безличностны и потому с большим трудом поддаются какой-либо классификации. Все они подчинены некоей магической потенции, именуемой в ведийских текстах чаще всего термином асу . Она распределена в равных пропорциях между богами, людьми, животными, растениями и прочими феноменами видимого мира» (Альбедиль). Пожалуй, можно сказать, что статус того или иного божества в конкретный момент мифологического времени и мифологического сюжета определяется «уровнем» асу — или, если взглянуть на мифологический комплекс Индии «извне», синкретизмом индоарийского пантеона, вбиравшего в себя местных божеств и отождествлявшего их с божествами «исконными» по сходству функций.

Древнеиндийский пантеон в основном представлен мужскими божествами; Ушас — один из немногочисленных женских персонажей, встречающихся в ведах, возможно, ипостась Великой матери. Если не принимать во внимание абстрактные женские божества (Адити, Дити, Вач, Шраддха), то la parte feminine [34] Женская часть (фр.).

пантеона вед окажется представленной, помимо Ушас, всего четырьмя богинями — Притхиви, Илой, Сарасвати и Лакшми (еще следует упомянуть Вирадж, но о ней будет сказано чуть позднее).

Притхиви — мать-земля, чаще всего она призывается и прославляется вместе со своим супругом Дьяусом — олицетворением неба. В мифологии эта пара существенной роли не играет; известен только миф о разделении неба и земли, осуществленном Индрой (или Варуной).

Сарасвати — богиня одноименной реки (главной реки ведийских ариев) на северо-западе Индии. [35] Существует гипотеза, что Сарасвати — сакральное имя реки Инд.

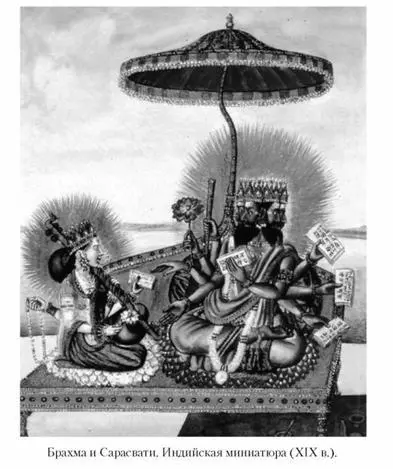

Как река и одновременно как богиня (отождествление, характерное для индийских мифов) Сарасвати заполняет собой воздушное и все другие пространства, она низвергается с неба или с высокой горы и принимает участие в жертвоприношениях. Нельзя не отметить, что эти «параметры» свойственны не только Сарасвати, но и богине Ганге, олицетворению одноименной небесной реки. Сарасвати — целительница и подательница благ; она покровительствует певцам и даже выступает как богиня священной речи, поэтому в брахманах происходит отождествление Сарасвати с Вач (в послеведийский период Сарасвати получает статус богини красноречия и мудрости, супруги Брахмы; она — изобретательница санскрита и письма деванагари, покровительница искусств и наук).

С Сарасвати тесно связана Ила (Ида) — богиня жертвенных возлияний и молитв, персонификация жертвы молоком и маслом. «Ригведа» называет эту богиню «переполненной»:

У кого в доме Ида с жиром в руке

Сидит, переполненная,—

Спаси тех (людей), о сильный, от обмана, от хулы!

Брахманы называют Илу дочерью и женой прародителя людей Ману. По мифу, когда Ману спасся от всемирного потопа, он принес на горе Хималая жертву, бросив в воду масло и творог. Из этих масла и творога и возникла Ила. Сочетавшись с Илой, Ману породил человеческий род (на санскрите человек — мануджа, буквально «рожденный Ману»). С Сарасвати и Бхарати (ипостась Сарасвати) Ила образует триаду жертвенных божеств.

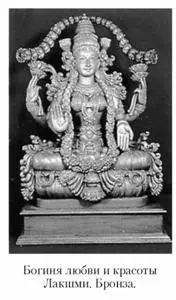

Богиня любви и красоты Лакшми принадлежит уже не столько ведийскому, сколько индуистскому пантеону. Тем не менее в ведийском пантеоне она тоже присутствует — и под собственным именем, и под именем Шри («процветание»), причем «Яджурведа» разделяет два этих образа, а сливаться они начинают в упанишадах. По мифу, Лакшми-Шри появилась на свет при пахтанье молочного океана, сидя на лотосе (или с лотосом в руках), поэтому лотос в индийской традиции считается священным цветком и атрибутом этой богини. (В индуизме лотос — цветок, возникший из пупа Вишну; согласно мифу, из этого цветка появился творец мироздания Брахма. По Е. П. Блаватской, этот цветок олицетворяет вселенную, возникающую из неподвижного перводвигателя. Мистическая география индуизма соотносит плавающий по воде лотос с землей, плывущей в мировом океане; в этой модели чашечка цветка олицетворяет священную гору Меру, а лепестки означают четыре стороны света.)

В пуранах говорится, что Майя (женский аспект творческого принципа) приняла три непостижимых для человека формы в соответствии со своими качествами, а каждая из этих форм произвела на свет божественную пару — Вишну и Кали, Махешвару (Шиву) и Сарасвати, Брахму и Лакшми. Затем Брахма и Сарасвати создали мировое яйцо, Махешвара и Кали разделили его пополам, а Вишну и Лакшми хранили это яйцо от разрушения.

В вишнуистской традиции Лакшми — супруга Вишну; всякий раз, когда Вишну сходил на землю в новом воплощении (аватаре), Лакшми перевоплощалась вместе с мужем: когда он стал Рамой, она превратилась в Ситу; когда он стал Кришной, она воплотилась в Рукмини и т. д. В «Махабхарате» воплощение Лакшми — Драупади, первая в мире красавица, жена пандавов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: