Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Название:Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательства: Эксмо, Мидгард

- Год:2005

- Город:СПб, Москва

- ISBN:ISBN: 5-699-10775-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия краткое содержание

Когда отгремели битвы христиан с язычниками и христианство стало официально признанной религией всей Европы, древние боги были изгнаны из этого мира. Впрочем, остатки язычества сохранялись в сельской местности, где по-прежнему бытовали древние традиции и верования, где отмечались праздники плодородия, где совершались — в доме, в поле, на скотном дворе — языческие обряды либо втайне, либо под видом христианских празднеств. И официальная религия не могла ничего с этим поделать.

В нашей книге, посвященной языческим божествам Западной Европы, предпринята попытка описать индоевропейскую мифологическую традицию (или Традицию, в терминологии Р. Генона) во всей ее целостности и на фоне многовековой исторической перспективы.

Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Без сомнения, также в виде демонических существ, хотя и не подчиненных отдельным верховным божествам, эллины представляли себе значительное число олицетворений разных нравственных свойств человека или состояний и явлений человеческой жизни, которым также воздавали божеские почести. Таковы были, например, Λίδωη, Φίλία, Ελεοη, Είρηνη, Φημη, которым были посвящены жертвенники в Афинах, Φοβοη и Γελωη, почитавшиеся в Спарте, Ομονοία и Καίροη — в Олимпии. В основании их обоготворения, без сомнения, лежала та мысль, что эти свойства и состояния происходят от божественного влияния; но так как трудно было решить, какое именно божество производило то или другое из них, то люди и представляли их себе в виде отдельных существ, действовавших или по поручению верховных богов, или самостоятельно. Но представления о таких существах были еще более неопределенны, нежели о богах. Например, Νίκη обыкновенно признавалась отдельным божеством; но афиняне, приписывавшие все свои победы и успехи своей покровительнице Афине, почитали ее под именем Νίκη. Богиня здоровья Υγίεία обыкновенно считалась супругою или дочерью Асклепия; но у афинян это было также и прозвище Афины. В ней же афиняне олицетворяли свое государственное устройство (Λθηνα Δημοκρατία). Во всех областях природы и во всех проявлениях человеческой жизни, по верованию эллинов, действовало рядом с богами или под их ведением множество существ, которые можно причислить к демонам. Всякому известно, например, что леса, воды, горы, долины и гроты в представлении эллина были населены нимфами, которые служат богам и составляют их свиту, но в то же время требуют себе поклонения и жертв от людей. Ветры почитались или все вместе, или отдельно, как, например, Борей. Хотя они и не называются прямо демонами, но все-таки, скорее всего, могут быть причислены к их разряду.

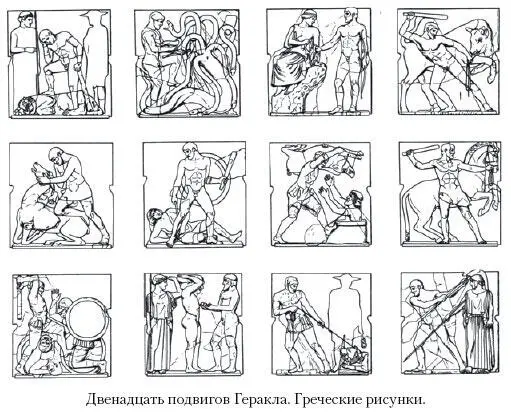

Другой вид посредствующих между богами и людьми существ составляют ηρωεη, вера в которых принадлежит уже послегомеровским временам. В гомеровских поэмах название „герой“ обозначает вообще всякого лучшего, т. е. храбрейшего человека, и поэтому иногда придается даже выдающимся личностям из низшего сословия, хотя уже замечается различие между обыкновенными людьми и выдающимися богатырями, особенно в том, что последние обыкновенно происходят от богов в ближайшем или отдаленном колене. У Гесиода героями или полубогами (ημίθεοί) называются специально такие люди высшего происхождения; некоторые из них, избегнув общей смертным участи, прямо перемещены Зевсом на Острова блаженных, где и ведут беспечальную жизнь; но и у Гесиода нет еще никакого следа верования в известное влияние героев на жизнь людей и в необходимость поклонения им.

Зато в более поздние времена такое верование было широко распространено по всей Элладе. Героями признавались люди, души которых после смерти получали высшую участь и обладали силой творить людям добро и зло. Повод к такому верованию мог быть подан прежде всего тем, что выдающимся богатырям древности обыкновенно приписывалось высшее происхождение от браков богов со смертными, а потому и души таких полубогов постигала иная участь, нежели души обыкновенных смертных. Вера в возможность такого соединения богов с людьми существовала не только в героические времена, но и в исторические, и легко объясняется широко развитым антропоморфизмом эллинской религии. Затем некоторые люди, не отличаясь божественным происхождением, могли до такой степени превосходить других своими деяниями и заслугами, что казались современникам высшими существами и потому после смерти удостаивались почестей наравне с полубогами. Герои такого рода нередко являлись и в исторические времена. Известно, например, что в колониях удостаивались геройских почестей их основатели; если действительный основатель не был известен, то на его место ставили какого-нибудь подходящего богатыря из мифических сказаний.

Иногда героями считались не действительно существовавшие люди, а вымышленные, как, например, эпонимы фил и демов или предки благородных и жреческих родов в Аттике (Эвмолп, Гесих, Бут и др.). В каждом государстве и каждой местности Эллады были почитаемы те или другие герои, и некоторые из них преимущественно перед другими считались покровителями страны (ηρωεη εγχωρίοί); таковы были, например, в Спарте Диоскуры, на Эгине — Эакиды и т. п. Наконец, отдельные роды и семьи учреждали геройский культ (αφηρωίείν) своим умершим предкам как покровителям рода. В позднейшие времена название ηρωη часто обозначало всякого умершего и почти вполне соответствовало нашему слову „покойник“. Множество примеров названия героями умерших встречается в надгробных надписях поздних времен».

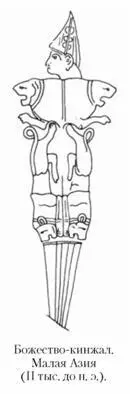

Другим важнейшим элементом средиземноморской культуры и средиземноморской мифологии была культура малоазийская, синкретическая по сути, объединявшая в себе традиции как индоевропейских (хетты, ионийцы), так и семитских (хурриты, финикийцы) племен.

По утверждению античных авторов, эллинские племена осели в Малой Азии приблизительно в XII–XI вв. до н. э. Первыми из греков в Малую Азию пришли эолийцы, за ними — ионяне и последними дорийцы. Греческие племена покорили малоазийских пеласгов (троянцев «Илиады») и, как говорит Страбон, основали множество городов. Что касается пеласгов, они, по словам того же Страбона, «были племенем, постоянно кочевавшим и весьма подвижным: оно достигло большого могущества и затем сразу пропало, как раз во время переселения эолийцев и ионийцев в Азию».

На основании археологических и лингвистических данных, которыми располагает современная наука, можно предположить без боязни ошибиться, что малоазийские пеласги Страбона — не кто иные, как индоевропейцы-хетты, чье царство было уничтожено фригийцами около 1170 г. до н. э.

О хеттах упоминается в египетских текстах и в Библии («сыны Хета»), однако долгое время не удавалось обнаружить никаких следов существования этого народа. Как писал Э. Добльхофер, «сведения о египтянах дошли до нас, пройдя сквозь тысячелетия; греческая литература и драма воздвигли вечный памятник персам; но хеттов как народ пришлось открывать заново!»

Это «открытие» состоялось благодаря раскопкам близ турецкой деревни Богазкей, когда археологи наткнулись на руины Хатусаса — столицы хеттского царства. При раскопках были найдены десятки глиняных табличек, по которым удалось расшифровать хеттскую письменность и получить представление о военной и хозяйственной деятельности хеттов и об их духовной жизни.

В пантеоне хеттов мы встречаем немало традиционных для средиземноморской мифологии божеств — богов и богинь солнца и луны, бога-пастуха, бога плодородия, богов подземного мира; некоторые из них имеют выраженное индоевропейское «происхождение» — бог-защитник Пирва, бог светлого времени суток Сиват, бог грозы Тархунт; некоторые же — не менее выраженное семитское, объясняющееся прежде всего влиянием географических соседей хеттов — хурритов и лувийцев: таковы «отец богов» и бог зерна Кумарби, бог грозы Тешуб, богиня любви и плодородия Шавушка (вавилонская Иштар), боги судьбы Хутена-Хутеллура и др. Как отмечал Вяч. Вс. Иванов, «в составе „1000 богов“ Хеттского царства наряду с хаттскими, древнехеттскими, несийскими, хурритскими и немногочисленными лувийскими божествами выделяются персонифицированные воплощения стихий… В конце перечислений богов пантеона помещались боги изгоев — людей хабиру (по-видимому, наименование ряда древнеханаанейских племен) и лулахи (слово хурритского происхождения, связанное с восточнокавказским обозначением мужа, невольника)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: