Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Название:Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательства: Эксмо, Мидгард

- Год:2005

- Город:СПб, Москва

- ISBN:ISBN: 5-699-10775-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия краткое содержание

Когда отгремели битвы христиан с язычниками и христианство стало официально признанной религией всей Европы, древние боги были изгнаны из этого мира. Впрочем, остатки язычества сохранялись в сельской местности, где по-прежнему бытовали древние традиции и верования, где отмечались праздники плодородия, где совершались — в доме, в поле, на скотном дворе — языческие обряды либо втайне, либо под видом христианских празднеств. И официальная религия не могла ничего с этим поделать.

В нашей книге, посвященной языческим божествам Западной Европы, предпринята попытка описать индоевропейскую мифологическую традицию (или Традицию, в терминологии Р. Генона) во всей ее целостности и на фоне многовековой исторической перспективы.

Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

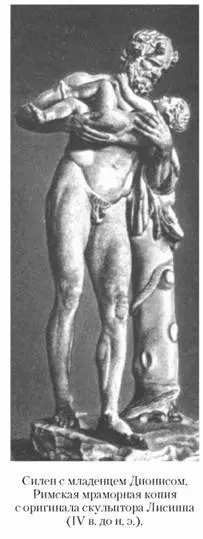

За работой землепашца — работа виноградаря, важность которой на юге очень велика; посвящена она Дионису. В сущности, Дионис испытал в Греции развитие, противоположное развитию Деметры: та из скромной богини, зреющей нивы, развилась в богиню-закононосицу и в богиню тайн загробной жизни; Дионис пришел в Грецию как бог творческого экстаза, приносящий своим посвященным также и весть о бессмертии их души; но в гражданском культе пришлось и его праздник приурочить к человеческой работе — и ему поручили виноделие, родственное даруемому им экстазу, но первоначально от него независимое.

Правда, забота о благословении Диониса растущей, цветущей и плодоносной лозе было делом частного культа; государство заботилось о винограде лишь с момента его снятия. Цикл праздников Диониса открывался веселыми Осхофориями, т. е. «ношением гроздьев». Носили их избранные от отдельных фил — всех было десять — эфебы, и притом из храма Диониса в Афинах в храм Паллады в Фалере: гроздья были даром от Диониса богине-покровительнице страны. Остальные праздники были приурочены к различным стадиям брожения молодого вина; то были сельские Дионисии в декабре, Ленеи в январе и Анфестерии в феврале. Все они были обставлены отчасти веселой, отчасти серьезной обрядностью и расцвечены прелестными мифами и легендами; но прекраснейшим из всех дионисийских праздников были учрежденные тираном Писистратом Великие Дионисии в марте. Учредитель понял чествуемого бога в его первоначальном значении как бога творческого экстаза: вино отступает на задний план, первенствует песнь и в ее области — песнь из песней, трагедия. Друг человеческой культуры должен преклониться перед Великими Дионисиями: они дали повод к возникновению величайших произведений аттического гения, творений Эсхила, Софокла и Еврипида.

На пороге исторической жизни Греции новый культ, резко несовместимый с всегдашним чувством меры и предела, проник в нее из страны буйных сил и бурных страстей, из Фракии, — культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, и в необузданной варварщине половой разгул как симпатическое средство побуждения земли к плодородию не был ему чужд; при переходе, однако, на почву «благозаконной» Эллады, этот элемент должен был отпасть; осталось, как характерная черта новых таинств, исступление, достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт и главным образом — головокружительной «оргиастической» пляски. Особенно подвержены чарам исступления были женщины; вакханки составляли поэтому главную свиту нового бога; в своих «небридах» (ланьих шкурах), препоясанных живыми змеями, с тирсами в руках и плющевыми венками поверх распущенных волос — они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души, но прекрасной лишь потому, что красотой наделила ее Эллада.

В исступлении пляски душа положительно «выступала» из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство внетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия; на собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии; таково было эсхатологическое значение дионисизма. Он завоевал всю Грецию в VIII–VII вв. в вихре восторженной пляски. Эрвин Роде убедительно сравнивает с этим явлением «манию пляски», обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII в. Конечно, умеряющая религия Аполлона постаралась сгладить излишества нового культа: Дионисовы «оргии» были ограничены пределами времени и места, они могли справляться только на Парнасе и притом раз в два года (в так называемых «триетеридах»). В прочей Греции дионисизм был введен в благочиние гражданского культа; его праздники приурочивались к работе винодела, и лишь в играх ряженых и поэтическом преображении Дионисова театра сохранились следы первоначального исступления.

По-видимому, это укрощение первобытного дионисизма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем Дионисова пророка Орфея. И эта волна подпала умеряющему воздействию Аполлоновой религии; результатом этого воздействия были Орфические таинства, состоящие из трех частей: космогонической, нравственной и эсхатологической.

Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу о победе Зевса над титанами и основанном путем насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса — Загрея. Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу; поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма, и она рождает ему (второго) Диониса. От испепеленных титанов же произошел человеческий род.

Здесь к космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственная. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса титанов, значит, наше душевное естество состоит из двух элементов — титанического и дионисийского. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, ко всему земному и низменному; второй, наоборот, к духовности, к воссоединению в Дионисе, ко всему небесному и возвышенному. Наш нравственный долг — подавить в себе титанизм и содействовать освобождению тлеющей в нас искры Диониса. Средством для этого служит объявленная в Орфических таинствах посвященным «орфическая жизнь».

Из нравственного учения вырастает эсхатологическое. Живой Дионис, сердце Загрея, жаждет воссоединения со всеми частями его растерзанного тела. Целью жизни каждого человека должно быть поэтому окончательное освобождение той его частицы, которая в нем живет, и ее упокоение в великой сути целокупного Диониса. Но путь к этому очень труден. Титанизм является постоянной помехой, соблазняя к новому воплощению. И вот мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, все снова и снова замыкаем свою душу в «гробу» ее «тела», все снова и снова воплощаемся — между прочим, и в звериных телах, и нет конца этому томительному «кругу рождений», пока мы, наконец, не внемлем голосу Диониса, не обратимся к «орфической жизни». И тогда мы спасемся не сразу. Трижды мы должны прожить свой век безупречно и здесь, на земле, и в царстве Персефоны, пока наконец не настанет для нас заря освобождения, воссоединения и упокоения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: