Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Название:Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательства: Эксмо, Мидгард

- Год:2005

- Город:СПб, Москва

- ISBN:ISBN: 5-699-10775-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Королев - Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия краткое содержание

Когда отгремели битвы христиан с язычниками и христианство стало официально признанной религией всей Европы, древние боги были изгнаны из этого мира. Впрочем, остатки язычества сохранялись в сельской местности, где по-прежнему бытовали древние традиции и верования, где отмечались праздники плодородия, где совершались — в доме, в поле, на скотном дворе — языческие обряды либо втайне, либо под видом христианских празднеств. И официальная религия не могла ничего с этим поделать.

В нашей книге, посвященной языческим божествам Западной Европы, предпринята попытка описать индоевропейскую мифологическую традицию (или Традицию, в терминологии Р. Генона) во всей ее целостности и на фоне многовековой исторической перспективы.

Языческие божества Западной Европы. Энциклопедия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С другой стороны, Геракл занимает промежуточное положение между богами и людьми; это подчеркивается и его статусом полубога (сына божества и смертной), и поздними подвигами, традиционными уже не для культурного, но для эпического героя — военными походами, взятиями городов, рождением детей, которые впоследствии становились основателями родов и племен и пр. В частности, один из «историко-эпических» мифов гласит, что Геракл воевал с троянским царем Лаомедонтом и взял Трою штурмом. По замечанию Р. Грейвса, «эта легенда повествует о разграблении пятой, или доэллинской, Трои, возможно, микенцами, то есть этолийскими греками, поддержанными отрядом лелегов, чьи предки помогали строить стены этого города».

В историческом контексте Геракл окончательно утратил божественность и превратился в героя-родоначальника. Известно, что дорийцы обосновывали свое владычество в Пелопоннесе тем, что ведут свой род от Геракла, потомка аргосских царей (мать Геракла Алкмена была супругой аргосца Амфитриона); согласно Паросской табличке, переселение дорян во главе с Гераклидами (прямыми потомками Геракла) в Пелопоннес произошло в 1128 г. до н. э.

Известно, что греки отождествляли Геракла со многими чужеземными богами. Как говорит по этому поводу Цицерон в трактате «О природе богов»: «Притом я очень хотел бы знать, какого Геркулеса нам следует почитать? Ибо те, которые исследуют тайные и малоизвестные письмена, сообщают, что Геркулесов было много: древнейший был рожден Юпитером, тоже древнейшим (потому что из древних греческих писаний мы узнаем, что и Юпитеров было много). От этого, стало быть, Юпитера и Лисифои и родился тот Геркулес, который состязался с Аполлоном за треножник. А другой Геркулес, египетский, был рожден Нилом.

Третий — из дигитов горы Иды, ему жители Коса приносят жертвы в честь подземных богов. Четвертый — сын Юпитера и Астерии, сестры Латоны, особенно почитаемый жителями Тира, которые считают, что Карфаген был ее дочерью. Пятый — в Индии, носит еще имя Бэл. Шестой — тот, который произошел от Алкмены и Юпитера, но Юпитера третьего, потому что и Юпитеров тоже много».

Характерный пример — отождествление Геракла с финикийским Мелькартом (четвертый Геракл в классификации Цицерона). Мелькарт, западносемитский бог солнца, мореплавания и торговли, считался божеством-покровителем финикийского города Тир. Греки по созвучию имен отождествили Мелькарта с Меликертом, сыном царицы Ино, которая вместе с ребенком бросилась в море, спасаясь от ревности богини Геры, и превратилась в морское божество: под именем Левкофеи и Палемона им поклонялись как помощникам терпящим бедствие. С Гераклом Мелькарта отождествили по сходству «функций»: и Мелькарт, и Геракл считались воинами и покровителями торговли. Кроме того, поздняя античная традиция приписала Гераклу деяния Мелькарта, а именно победу над змеем Тифоном (Йамму — над западно-семитским богом моря); согласно мифу, в этой схватке Геракл-Мелькарт погиб, но был воскрешен Эшмуном, богом умирающей и возрождающейся растительности (в греческом варианте — Иолаем, племянником и возничим Геракла). Это «объединение» Геракла и Мелькарта пытался использовать в своих интересах Александр Македонский, выводивший, кстати, свой род именно от Геракла. По сообщениям античных историков, Александр просил разрешения принести жертву Гераклу-Мелькарту в храме Нового города, на что тирийцы предложили царю совершить жертвоприношение в Палетире (Старом городе): ведь Александр наверняка войдет в город не один, а в сопровождении армии, чего они, стремясь сохранить нейтралитет между македонянами и персами, никак не могли допустить. Разумеется, жертва Гераклу и в самом деле была только благовидным предлогом со стороны македонского царя. Что касается тирийцев, уже в древности их ответ трактовался как двуличный: Арриан говорит, что они продолжали сомневаться в исходе войны между македонянами и персами, а Диодор прямо заявляет, что тирийцы рассчитывали «услужить Дарию, приобрести прочную его благосклонность и получить богатые дары за свою услугу: отвлекая Александра длительной и опасной осадой, они давали Дарию возможность спокойно готовиться к войне».

Плутарх передает забавные легенды. В начале осады Александр увидел сон: Геракл стоит на тирской стене и дружески машет рукой своему потомку. Этот сон был истолкован как предвестие падения города после долгой и упорной осады. Другой сон приснился кому-то из тирийцев: будто Аполлон (очевидно, тот же Мелькарт, отождествлявшийся с Аполлоном как солнечное божество) сказал, что он перейдет к Александру, так как ему не нравится то, что происходит в городе. Тогда, словно человека, пойманного с поличным при попытке перебежать к врагу, тирийцы опутали огромную статую бога веревками и пригвоздили ее к цоколю, а затем привесили на шею статуе табличку с надписью «Александров прихвостень».

Эти меры предосторожности Тиру не помогли — город был взят штурмом и разрушен, а статую Геракла-Мелькарта вывезли в Грецию.

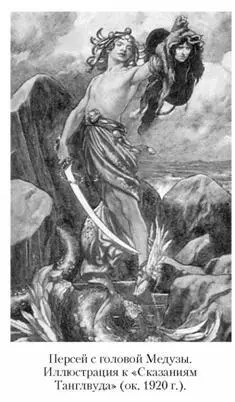

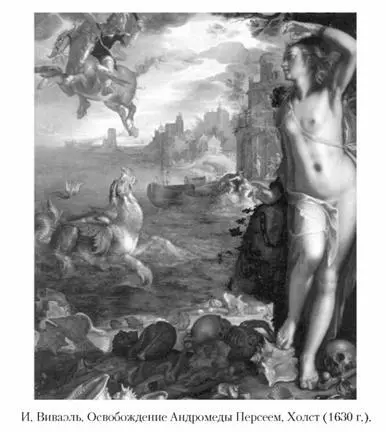

Другие герои-«установители» не могут сравниваться с Гераклом масштабом своих подвигов; тем не менее с каждым из них связан собственный цикл мифов и каждый из них внес свой вклад в обустройство мироздания. Так, Тесею мифы приписывают победы над чудовищами (Минотавр, кентавры), объединение аттических поселений в единый город Афины (синойкизм), учреждение праздника Панафиней, разделение афинских граждан на сословия и т. д. С хтоническими чудовищами (Грайи, Горгоны, морской змей) сражается и Персей — кстати сказать, одновременно сводный брат Геракла по отцовской линии и дед по материнской; как пишет А. А. Тахо-Годи, подвиги Персея способствовали «утверждению власти олимпийцев на земле через своих потомков». Несколько особняком в этом ряду стоит последний из великих героев «старшего поколения» Беллерофонт — победитель химеры и укротитель Пегаса: согласно мифу, он дерзнул покуситься на божественное — взлететь на Олимп — и был низвергнут богами; возможно, в Беллерофонте видели стихийную силу (потомок морского бога Посейдона, он иногда изображался с трезубцем в руке). Однако его победа над химерой, которая уже в древности толковалась как олицетворение времен года (сочетание льва, козы и змеи как сочетание трех времен года — весны, лета и зимы), позволяет причислить Беллерофонта к героям-мироустроителям.

Когда мир был избавлен от порождений хаоса (хтонических чудовищ), наступила пора его освоения. Упорядочение космоса сменилось упорядочением локуса, миф стал плавно «перетекать» в эпос. Героические деяния этой поры — деяния героев не столько культурных, сколько эпических: военные походы, присоединение к своим землям новых территорий, основание городов, проникновение за пределы освоенного и т. п.; тем не менее присутствуют и деяния культурного свойства, связанные с добыванием тех или иных предметов человеческого обихода, по выражению А. А. Тахо-Годи, «интеллектуализация героизма». Герои этой поры — многочисленные эпонимы, Семеро, выступившие против Фив, ахейцы и троянцы, воевавшие за Трою; с другой стороны, среди них присутствуют искусный мастер Дедал, поэт Орфей, прорицатель Тиресий, строители фиванских стен Зет и Амфион. А в роли своеобразной «перемычки» между теми и другими — аргонавты, участники знаменитого похода из Иолка в Колхиду за Золотым руном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: