Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О. В. Бёрдсли. Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Саломея». 1896 г.

БИЛИ?БИНИван Яковлевич (1876, посёлок Тарховка, близ Санкт-Петербурга – 1942, Ленинград), русский живописец и график, театральный художник, представитель стиля модерн . С 1900 г. участник объединения «Мир искусства» ; с 1916 г. – его председатель. Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (1895-98), в школе живописи А. Ажбе в Мюнхене (1898), в мастерской И. Е. Репина в школе М. К. Тенишевой (1898-1900) и в Петербургской академии художеств (1900-04). В 1907-17 гг. преподавал графику в школе Общества поощрения художеств.

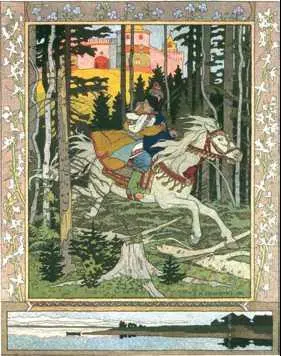

И. Я. Билибин. Иллюстрация к русской народной сказке «Марья Моревна». 1901 г.

Вошёл в историю русского искусства прежде всего как иллюстратор книг. Его иллюстрации к сказкам всегда представляют праздничное зрелище; они отличаются орнаментальной щедростью и яркой красочностью. Как и все мир-искусники, художник мыслил книгу как целостный ансамбль, в котором шрифт, заставки, иллюстрации подчинены архитектонике книжной страницы. Истоками неповторимого билибинского стиля послужили орнаменты рукописных и старопечатных книг, русский лубок , японская гравюра и изысканные иллюстрации английского графика О. Бёрдсли . Билибин стал одним из ведущих представителей неорусского направления в русле модерна. Наиболее известны детские книжки-тетрадки с русскими сказками («Сказка об Иване царевиче, Жар птице и о Сером волке», «Царевна-Лебедь», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», все – 1899-1902; выпущены Экспедицией по заготовлению государственных бумаг) и сказками А. С. Пушкина («Сказка о царе Салтане», 1904-05, «Сказка о золотом петушке», 1906-07).

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 1904-05 гг.

Поездки на русский Север (1902-04), изучение народного искусства питали творчество художника. Результаты поездок публиковались в журналах, предназначенных для широкой аудитории. Привезённые художником сарафаны и душегреи, расшитые серебром и золотом, расписные ковши и прялки, резные ларцы и т. п. стали основой собрания этнографического отдела Русского музея, позже преобразованного в Музей этнографии народов СССР (Санкт-Петербург). Билибин оформлял постановки в Оперном театре С. И. Зимина («Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова, 1908-09; «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского, 1912-13) и в петербургском Народном доме («Руслан и Людмила» М. И. Глинки и «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, обе – 1913-14).

В 1920-25 гг. путешествовал по Египту, Сирии и Палестине. В 1925-36 гг. жил и работал в Париже. В 1936 г. вернулся на родину. Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. Создал декорации для Театра оперы и балета им. С. М. Кирова и Театра драмы им. А. С. Пушкина; создал иллюстрации к «Петру I» А. Н. Толстого, «Песне о купце Калашникове» М. Ю. Лермонтова. Отказавшись от эвакуации, умер в блокадном Ленинграде.

Билибин внёс огромный вклад в становление книжной графики как особого вида искусства. Его творчество оказало большое влияние на книжную иллюстрацию 20 в.

БОВEОсип Иванович (1784, Санкт Петербург – 1834, Москва), русский архитектор, представитель стиля ампир . Родился в семье художника, итальянца по происхождению. С 1790 г. жил в Москве. Учился в школе при Экспедиции кремлёвского строения (1802-07). Начал работать как архитектор в Москве и Твери в качестве помощника М. Ф. Казакова и К. И. Росси . После пожара Москвы, занятой в 1812 г. войсками Наполеона, принял активное участие в её восстановлении: построил ряд крупных зданий, разрабатывал планы реконструкции города и проекты типовой городской застройки. В его творчестве возник неповторимый тип московского особняка первой трети 19 в.: небольшого, уютного, с классически ясными и благородными формами (дом Н. С. Гагарина на Новинском бульваре, 1817; разрушен в 1941 г.).

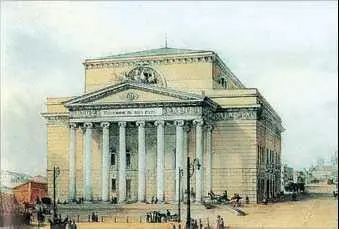

О. И. Бове. Большой театр в Москве. 1821-25 гг.

Стилистика ампира была направлена Бове на прославление победы русского оружия, торжества и могущества Российской империи. Триумфальные ворота у Тверской заставы (1827-34; разобраны в 1932 г., восстановлены в 1968 г. на Кутузовском проспекте) были построены в память победы в Отечественной войне 1812 г. Их возведение продолжило традиции древнеримских триумфальных арок , под которыми проходили одержавшие победу войска во главе с полководцем. Бове оживил массивный блок арки выступами на карнизах, колоннами с коринфскими капителями, статуями и рельефами. Лаконизм форм и тяжеловесная пышность триумфальных ворот характерны для ампирной архитектуры. Цветовое решение памятника отличается простотой и благородством: тёмные чугунные детали контрастно выделяются на фоне светлого камня. В скульптурной отделке использованы древнеримские мотивы (летящие фигуры Славы с венками и трубами в руках, колесница с изображением богини победы и т. д.). По проекту Бове был разбит Александровский сад (1819-22) у северной стены Кремля на месте загнанной в подземные трубы реки Неглинки. Вход в небольшую пещеру, устроенную в склоне кремлёвского холма, оформлен в виде грота – обложенной «диким» необработанным камнем арки. Под аркой размещены четыре мощные колонны дорического ордера. В декоре использованы мотивы военных доспехов и львиных масок.

О. И. Бове. Триумфальные ворота у Тверской заставы. 1827-34 гг.

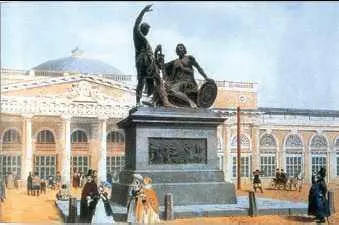

В процессе реконструкции Красной площади было расчищено её пространство; перестроены старые торговые ряды. Центр фасада новых торговых рядов (1814-15; не сохранились) отмечали портик и купол, который перекликался с куполом здания Сената за Кремлёвской стеной.

О. И. Бове. Верхние торговые ряды. 1814-15 гг.

Создал ансамбль Большого театра и Театральной площади (1821-25). В здании театра напрямую обратился к античности: фасад, украшенный портиком с восемью ионическими колоннами большого ордера, напоминает древний храм. Это храм искусства, и над треугольным фронтоном помещено скульптурное изваяние бога – покровителя искусств Аполлона в колеснице, запряжённой четвёркой лошадей. Аполлон в сопровождении девяти муз изображён и в росписи потолка зрительного зала. Перед театром была разбита обширная парадная площадь, пространство которой раскрывалось в сторону Кремля. По бокам её обрамляли невысокие здания с аркадами (позднее перестроены в здания Малого и Молодёжного театров). Другие крупные работы Бове в Москве – 1 я Градская больница (1828-32) и восточная часть церкви Богоматери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке (1828-36; достраивалась после смерти мастера).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: