Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И. П. Мартос. Надгробие А. П. Кожуховой. Мрамор. 1830 г. Некрополь Донского монастыря. Москва. Фрагмент

Мартос – блестящий мастер городских монументов и надгробных памятников. По складу дарования он не был портретистом, однако создал ряд портретных мраморных бюстов (Н. И. Панина, А. И. Куракиной; оба – 1780; А. В. Паниной, 1783). В скульптурных надгробиях переходил от рельефных композиций к круглой скульптуре (надгробия Н. И. Панина, 1788; Е. С. Куракиной, 1792; А. Ф. Турчанинова, 1792; Е. И. Гагариной, 1803). Они пронизаны интонациями тихой скорби и мужественного примирения с неизбежностью смерти. Памятник родителям императрицы Марии Фёдоровны (1797-98) и надгробие Павла I (1803-05) стали органической частью мемориальных ансамблей в парке Павловска. Для Большого каскада Петергофа выполнил статую «Актеон» (1800). В 1804-07 гг. участвовал в скульптурном оформлении Казанского собора («Источение Моисеем воды в пустыне» и ряд др. барельефов , статуя Иоанна Крестителя).

И. П. Мартос. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Бронза, латунь, гранит. 1804-1818 гг. Москва

В 1805 г. Мартос стал членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», в среде которого возникла идея создания памятника К. Минину и Д. Пожарскому, героям борьбы против польско-литовских завоевателей. Памятник (1804-18) стал одним из наиболее совершенных творений русского классицизма и всей русской скульптуры 19 в. Скульптор связал стоящую и сидящую фигуры в пластически цельную группу. Вручая меч князю, Минин указывает на Кремль, призывая встать на защиту Отечества, Пожарский принимает оружие, отвечая на призыв. Монумент первоначально находился перед Торговыми рядами, напротив Кремлёвской стены. По проектам Мартоса были воздвигнуты также памятники герцогу Э. Ришелье в Одессе (1826), Александру I в Таганроге (1831), М. В. Ломоносову в Архангельске (1836).

На протяжении полувека Мартос возглавлял русскую скульптурную школу. Среди его многочисленных учеников были такие крупные мастера, как С. Я. Гальберг и П. К. Клодт .

МAСЛЯНАЯ ЖИ?ВОПИСЬ,одна из техник станковой живописи . Основана на связывании красочных пигментов различными быстро сохнущими растительными маслами (льняное, маковое, ореховое и др.) и лаками. Масляные краски можно наносить на холст густыми или прозрачными слоями, по-разному накладывать мазок, добиваясь эмалевой гладкости или, напротив, рельефности. Масляные краски долгое время не меняют тона и блеска, ими легко передать всё разнообразие фактур окружающего мира. Изобретение масляной живописи связывают с именем нидерландского живописца 15 в. Яна ван Эйка . В Италию рецепт масляной живописи привёз Антонелло да Мессина . В мастерских венецианских мастеров Джорджоне и Тициана происходит окончательное освобождение масляной живописи от традиций работы темперой . Метод масляной живописи старых мастеров основан на последовательности трёх слоёв и трёх этапов работы. Сначала на загрунтованный холст или дерево наносили тонким прозрачным слоем детализированный рисунок кистью, чаще всего однотонный. Поверх него накладывали подмалёвок, который выполнялся кроющими, корпусными (непрозрачными) красками. В подмалёвке лепится форма, белилами выделяются светлые части. Последний слой выполнялся прозрачными лессировками . Он делал нижележащие краски более тёмными и тёплыми, усиливал красочное богатство и светоносность цветов. Методы новейшей живописи (начиная с импрессионизма ) иные: в ней нет чётко выраженных этапов работы; рисунок, форма и цвет часто лепятся в один приём (alla prima). Масляная живопись – самая «индивидуальная» из живописных техник, позволяющая ярко раскрыться неповторимой творческой манере каждого мастера.

Инструменты живописца

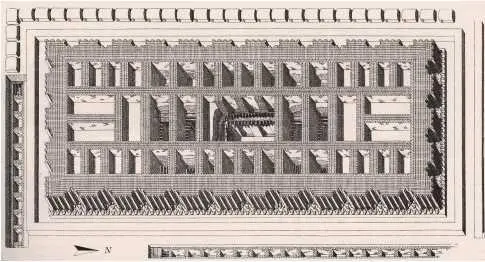

МAСТАБА(араб. – каменная скамья), древнеегипетская гробница 3-го тыс. до н. э. Снаружи мастаба представляла собой низкое, прямоугольное в плане здание с наклонными стенами. Гробница имела подземную и наземную части. Подземная состояла из небольшой погребальной камеры и идущего от неё наклонного коридора или вертикального колодца, вход в который замуровывался в день погребения. В наземной части располагались одно или несколько помещений для совершения гробничного культа. Иногда мастабы строили с открытыми двориками и портиками , внутри, как правило, были горизонтальные перекрытия, но встречались и своды. Когда в качестве царских гробниц стали сооружать пирамиды, мастабы знати располагались группами у их подножия. Быть погребённым возле пирамиды считалось высочайшей честью.

Большая мастаба в Саккара. Ок. 3000 г. до н. э. Изометрическая реконструкция

МAСТЕР ИЗ ФЛЕМAЛЯ,см. Кампен Р.

МАСТИХИ?Н(итал. mestichino), шпатель, тонкая упругая стальная (реже роговая) пластинка в виде лопаточки или ножа. Применяется в масляной живописи для удаления красок с отдельных участков полотна. Некоторые живописцы (М. А. Врубель и др.) пользуются мастихином вместо кисти для нанесения краски ровным тонким слоем или крупным рельефным мазком.

Мастихины

МАТВEЕВАлександр Терентьевич (1878, Саратов – 1960, Москва), русский скульптор. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1899-1902) у С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого . В 1901-05 гг. работал мастером-лепщиком в керамической мастерской в Абрамцево . В 1906 г. получил стипендию им. Е. Д. Поленовой и совершил поездку в Париж для совершенствования мастерства. Член художественного объединения «Мир искусства» (с 1912 г.).

В ранних работах ощутимы черты импрессионизма («Портрет В. Э. Борисова-Мусатова», 1910). В 1907 г. принял участие в выставке символистов «Голубая роза» . В эти годы Матвеева увлекала передача состояний на грани сна и бодрствования, которые олицетворяли борьбу духа с косностью материи (надгробие В. Э. Борисова-Мусатова, 1910, установленное на могиле художника в Тарусе). В 1907-11 гг. участвовал в украшении имения Я. Е. Жуковского в Кучук-Кое (ныне посёлок Жуковка), в Крыму, совместно с П. В. Кузнецовым и П. С. Уткиным. Созданные Матвеевым рельефы и статуи представляют выдающийся образец парковой скульптуры нач. 20 в. Другая тенденция творчества скульптора связана с интересом к примитиву, с упрощением и заострением форм («Портрет каменотёса И. Семёнова», «Садовник», оба – 1912).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: