Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

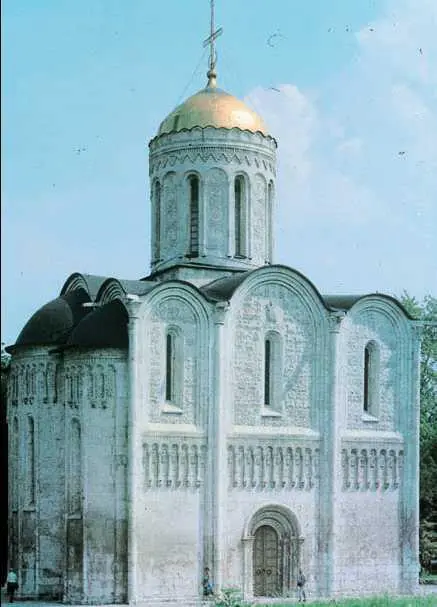

Дмитриевский собор во Владимире. 1194-97 гг.

В нач. 12 в. внутри единой киевской традиции сложились предпосылки для развития местных художественных школ. Роль культурного центра перешла от ослабевшего Киева к Владимиро-Суздальской Руси. Владимирские зодчие возводили белокаменные храмы. При князе Андрее Боголюбском были построены Успенский собор во Владимире (1189), церковь Покрова Богородицы на Нерли (1165), великолепные каменные княжеские хоромы в Боголюбове (1158-65). Интерьеры украшались фресками и иконами в золотых окладах, шитьём (вышитыми тканями), драгоценной утварью. Отличительной чертой владимиро-суздальской архитектуры стал резной скульптурный декор . Стены Дмитриевского собора во Владимире (1194-97), Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1230-34) были сплошь покрыты резными рельефами, создававшими впечатление узорчатой ткани, наброшенной на каменные массивы зданий. В Новгороде во второй пол. 12 в. складывается тип небольшого одноглавого кубического храма с пониженными боковыми апсидами и лестницей в толще стены для входа на хоры (церковь Спаса на Нередице, 1198).Новгородскую живопись 12 в. отличает обострённая эмоциональность, подчас драматизм (фрескиГеоргиевской церкви в Старой Ладоге, ок. 1165 г.; церкви Спаса на Нередице, 1199, и др.). Почти все сохранившиеся иконы 12 – первой пол. 13 в. («Спас Нерукотворный с Прославлением Креста», «Ангел Златые власы»; обе – кон. 12 в.; «Успение», нач. 13 в., и др.) происходят из Новгорода (иконы др. княжеств утрачены).

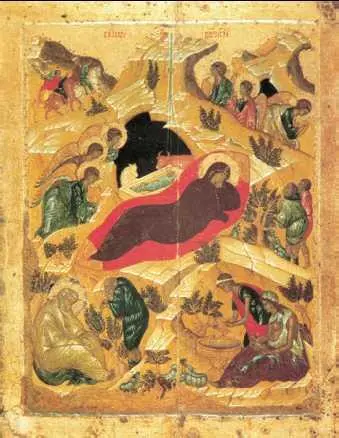

«Рождество Христово». Икона. Московская школа. 15 в. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В 1237-38 гг. почти все русские города были разорены полчищами Батыя, население истреблялось, храмы сжигались, ценности уничтожались, мастеров уводили на чужбину. Этой участи избежали лишь Новгород и Псков, которые стали центрами, где собирались уцелевшие творческие силы. В кон. 14 в. в Новгороде работал один из крупнейших мастеров эпохи, выходец из Византии Феофан Грек . Созданные им образы проникнуты трагической одухотворённостью (фрескицеркви Спаса на Ильине улице, 1378). Творчество Феофана Грека оказало влияние на мастеров Новгорода и Москвы.

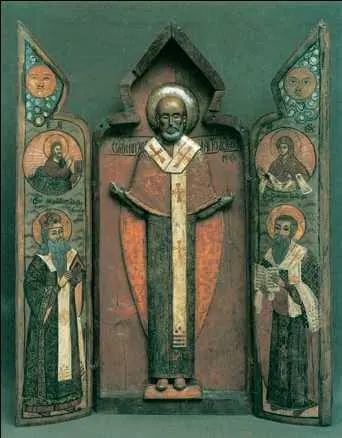

«Никола Можайский». Резная икона. Дерево. Русский Север. 13 в.

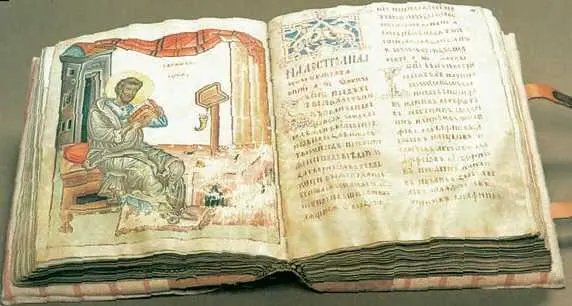

В 14 в. Москва, где княжили потомки Александра Невского, становится центром собирания русских земель. Многое сделал для её возвышения митрополит Пётр (1308-26), перенёсший в Москву из Владимира, номинально ещё считавшегося столицей Руси, свою резиденцию. Заложенный Петром и законченный князем Иваном Калитой Успенский собор в Московском Кремле (1475-79) был одной из первых каменных построек, продолживших традиции владимиро-суздальского белокаменного зодчества (не сохранился). Активное строительство велось в период владычества митрополита Алексия (1354-78) при князьях Дмитрии Донском и его сыне Василии Дмитриевиче (белокаменные стены Кремля, 1367-68; собор Чудова монастыря, 1365). Церковь Рождества Богородицы в Кремле (1393), Успенский собор «на Городке» в Звенигороде (ок. 1400 г.) – небольшие одноглавые кубические храмы, отмеченные изяществом пропорций и благородной сдержанностью. Собор Андроникова монастыря в Москве (первая треть 15 в.) решён как пирамидальный объём, что подчёркнуто сужающимися кверху рядами кокошников . Высшего расцвета достигает в 15 в. живопись в творчестве Андрея Рублёва . В 1405 г. московский иконописец украсил Благовещенский собор Московского Кремля совместно с Феофаном Греком. В отличие от неистово-страстного и трагического искусства византийского мастера, творчество Андрея Рублёва проникнуто тихой молитвенной созерцательностью и нежной, светлой печалью. В его иконах и фресках мир горний (небесный) и мир дольний (земной) впервые предстали в нерасторжимом духовном единстве. В иконе «Троица» (1420-е гг.) в полную силу прозвучала идея гармонии и единения, столь важная в эпоху Куликовской битвы. Живописцами круга Феофана Грека создавались богато иллюстрированные богослужебные рукописные книги (Евангелие Хитрово; некоторые миниатюры, возможно, выполнены Андреем Рублёвым или близкими к нему мастерами). Творчество Андрея Рублёва оказало огромное влияние на московскую живопись не только 15 в., но и последующих столетий.

Евангелие. Новгород. Сер. 14 в.

В 1480 г., в правление Ивана III, произошло окончательное освобождение от татаро-монгольского ига. Москва превращалась в столицу могущественного государства. Зримым воплощением новой роли Московии как великой европейской державы стал великолепный ансамбль зданий Соборной площади, стен и башен Московского Кремля, созданный на рубеже 15-16 вв. русскими и итальянскими зодчими. В столичной среде формируется утончённое и просветлённое искусство Дионисия , украсившего иконами Успенский собор Московского Кремля и создавшего грандиозные фресковые ансамбли в районе Белого озера (настенные росписи Ферапонтова монастыря, 1502). Переживает расцвет декоративно-прикладное искусство. Представители княжеских и боярских семей заказывали мастерам вышитые пелены, резную и драгоценную утварь, которые становились драгоценными вкладами в монастыри и храмы.

Потир (чаша для причастия). Серебро, драгоценные камни. 1598 г.

В 16 в. в Московии возводятся шатровые церкви (церковь Вознесения в Коломенском , 1532). Выдающимся памятником эпохи стал храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве (1555-61). Для иконописи 16 в. характерна насыщенная переливчатая красочная гамма, обилие деталей, подробное повествование («Церковь воинствующая», 1550-е гг., посвящённая победе русского воинства под Казанью). Вкус к изяществу и роскоши находит отражение в многочисленных произведениях декоративно-прикладного искусства, в украшении книг. В 1564 г. Иван Фёдоров издал первую русскую печатную книгу «Апостол».

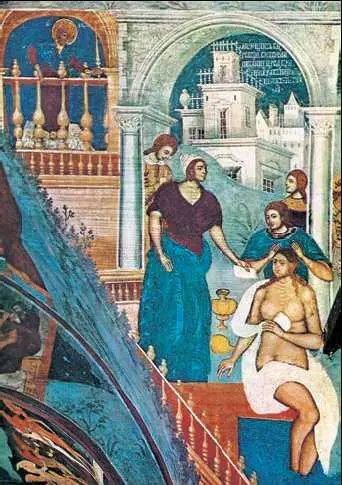

«Давид и Вирсавия». Фреска церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. 17 в. Фрагмент

В 17 в. средоточием художественного производства в Московском государстве становится Оружейная палата , где работали лучшие русские и иноземные мастера, среди которых наиболее известен С. Ф. Ушаков . В культуре 17 в. усилилось светское начало, появился интерес к научному познанию мира. Это столетие стало переходной эпохой к искусству Нового времени. Своеобразным сплавом древних традиций и новых веяний отличаются парсуны – первые в русском искусстве портретные изображения (членов царских и боярских семейств), создававшиеся в иконописной технике. В 18 в., когда светские тенденции полностью возобладали в русской культуре, традиции и образы древнерусского искусства ещё долго сохранялись в обширных русских провинциях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: