Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Богоматерь с Младенцем». Византийская фреска. 6 в. Монастырь Осиос Лукас в Фокиде. Греция

Лики на иконах изображаются фронтально; даже при воспроизведении обращённых друг к другу персонажей их фигуры и лики даются в трёхчетвертном развороте. В профиль изображаются только отрицательные персонажи (Иуда) либо второстепенные (слуги, люди из толпы и т. п.). В вечности, явленной на иконах, исчезают бытовые подробности, не существуют земное время и трёхмерное пространство. Все события – совершившиеся, грядущие и происходящие в данный момент – слиты воедино, у них нет начала и конца. В иконописных образах не выражаются человеческие бурные эмоции, они лишены психологизма (в этом их отличие от религиозных картин). Икона изображает не лицо человека, а очищенный от всего случайного и преходящего просветлённый лик святого, отрешённого от земных страстей и взирающего на мир людей широко открытыми, «душою исполненными» глазами.

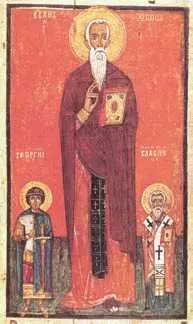

«Прп. Иоанн Лествичник, св. Георгий и св. Власий». Вторая пол. 13 в. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

По особым правилам строится иконописное пространство. В нём не применяется прямая перспектива ; предметы видны со всех сторон, линии не убегают вдаль, к линии горизонта (которой на иконах нет), а сходятся к стоящему перед иконой, открывая перед человеком мир вечности и бесконечности. Так в иконописи создаётся т. н. обратная перспектива.

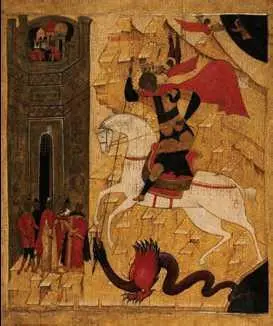

«Чудо Георгия о змие». 15 в. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Символически отделяя иконное изображение от земного мира, в доске делают углубление (ковчег), затем наносят грунт (левкас), поверх которого пишут изображение, как правило, темперными красками (на Руси их замешивали на яичном желтке). В древнерусском искусстве живопись была представлена главным образом иконами и фресками . В 18 в. в результате петровских реформ начинает преобладать светская живопись, однако традиции иконописи сохранились до наших дней. Иконы продолжали писать на протяжении веков мастера старинных художественных центров (Палех, Мстёра, Холуй). Сегодня искусство иконописи возрождается вновь, создаются иконописные мастерские при храмах и монастырях.

ИКОНОСТAС(от греч. eiko?n – изображение, образ и stasis – место стояния), в православном храме преграда в виде стены с расположенными в определённом порядке рядами икон, отделяющая алтарь от помещения для молящихся. Иконостас возник из алтарной преграды, которая существовала уже в раннехристианских постройках. Она представляла собой невысокую мраморную балюстраду в виде колонного портика, в центре которого находился проход в алтарь. В Византии существовал тип алтарной преграды, называемый темплоном; его украшали орнаментами и изображениями крестов, фигурами святых. Самые ранние из сохранившихся иконописных изображений, помещавшихся на темплоне, относятся к 11 в. С увеличением размера и числа икон темплон постепенно терял самостоятельное значение, становясь своего рода «подставкой» для живописных образов.

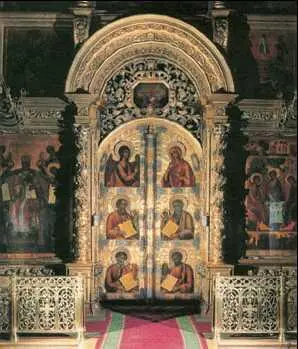

Царские врата. Иконостас Успенского собора. Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад

На Руси в домонгольский период были также распространены невысокие одноярусные алтарные преграды по типу византийских темплонов. На рубеже 14-15 вв. иконостас состоял уже из трёх рядов, в 16 в. к ним добавился четвёртый, в 17 в. – пятый. В кон. 17 в. были попытки увеличить число рядов до шести-семи, но это не стало системой. Классический русский высокий иконостас насчитывает пять рядов – т. н. «чинов». Иконостас как целостная композиция представляет собой проповедь христианского вероучения и спасительного пути в Царство Божие средствами живописи. Он скрывает от глаз верующих священные таинства, совершающиеся в алтаре, и в то же время обозначает незримое присутствие в пространстве храма изображённых на иконах Христа, Богоматери, святых. Ряды иконостаса выстраиваются подобно ступеням, рассказывая о духовном восхождении к горнему (высшему) миру.

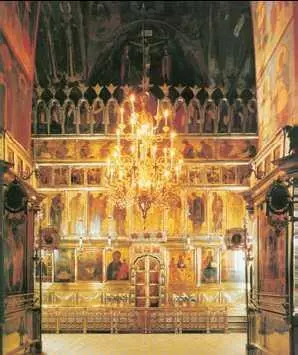

Мастерская Троице-Сергиева монастыря. Иконы деисусного чина. 17 в.

Апостол Пётр

Архангел Михаил

Богоматерь

Нижний ряд иконостаса называют местным; там находятся иконы, посвящённые чтимым в данной местности святым или праздникам. В центре местного ряда располагаются царские врата, символизирующие вход в Рай; на их створках изображаются Благовещение и фигуры четырёх евангелистов (Луки, Марка, Иоанна и Матфея). Справа от царских врат в ряду икон обязательно расположен образ Спасителя, слева – Богоматери; это означает, что Христос и Царица Небесная встречают всех у входа в Рай. Икона, следующая за образом Спаса, изображает святого или событие, в честь которого назван храм; поэтому такой образ именуют храмовым (в Троицком соборе это икона Св. Троицы, в Никольском – св. Николая Чудотворца и т. д.). По сторонам от царских врат находятся меньшие по размеру двери, ведущие в расположенные в боковых апсидах дьяконник и жертвенник; на этих дверях обычно помещали фигуры архангелов или святых архидьяконов Стефана и Лаврентия.

Спас в силах

Мастерская Андрея Рублёва. Иконостас Троицкого собора. 1420-е гг. Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад

Следующий, самый главный и самый большой по размеру ряд иконостаса – Деисус (от греч. deesis – моление). В центре Деисусного чина представлен Христос Судия, восседающий на троне в окружении небесных сил во время Страшного суда (иконографический тип «Спас в силах»). К нему в молитвенном поклоне обращены Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы, апостолы и святые. Это молитва за весь род человеческий перед Спасителем мира. Икона «Спас в силах» – центральный образ не только иконостаса, но и всего храма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: