Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

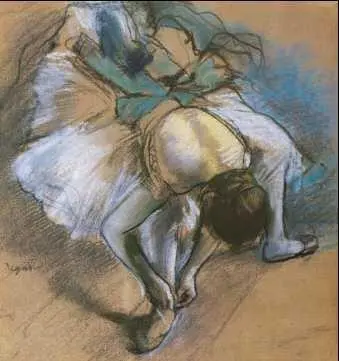

Э. Дега. «Танцовщица, завязывающая ленту туфельки». 1880 г.

Э. Дега. «Семейство Беллелли». 1860-62 гг. Музей д'Орсэ. Париж

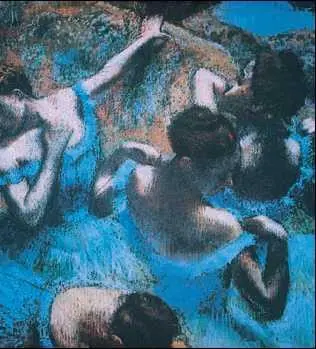

Э. Дега. «Голубые танцовщицы». Пастель. Ок. 1879 г. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва

ДЕИСУ?СНЫЙ ЧИН, см. в ст. Иконостас .

ДЕЙНEКААлександр Александрович (1899, Курск – 1969, Москва), русский живописец, скульптор, график, монументалист. Учился в Харьковском художественном училище (1915-17), во Вхутемасе (1920-25) у В. А. Фаворского и И. И. Нивинского, тогда же познакомился с В. В. Маяковским и плакатистом Д. С. Моором. Член-учредитель Общества станковистов (ОСТ), член общества «Октябрь», член Российской ассоциации пролетарских художников.

Дейнека – мастер книжной и журнальной графики, которую отличает особая, «плакатная» выразительность. Художественные средства живописи обогатил элементами новых видов искусства: кино, фотографии, плаката. Картины 1920-х гг. тяготеют к монументальным формам, их пространственное и ритмическое построение напоминает об опыте конструктивизма . В полотнах, посвящённых возведению нового мира («Перед спуском в шахту», 1925; «На стройке новых цехов», 1926), Дейнека «монтирует» на плоскости объёмные, взятые крупным планом фигуры людей и ажурное кружево конструкций. Он словно выхватывает фрагменты из панорамы огромной стройки, в которую превратилась вся страна. В «Обороне Петрограда» (1927) две контрастные по ритму и пластике шеренги бойцов и раненых образуют двухъярусную композицию; монохромная цветовая гамма усиливает эмоциональную напряжённость.

В 1930-е гг. картины Дейнеки насыщаются светом и радостью. «Мать» (1932) воссоздаёт образ материнства, исполненный нежности и любви. Художник обращается также к темам спорта и авиации. В «Будущих лётчиках» (1937) фигурки мальчиков, наблюдающих полёт гидроплана, воплощают молодость и мечту о светлом будущем. Великая Отечественная война нашла отражение в полотнах «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 г.» (1941), «Оборона Севастополя» (1942). В 1930-50-е гг. Дейнека активно работал как скульптор, писал панно для международных выставок, выполнил мозаики для станций метро «Маяковская» (1938), «Новокузнецкая» (1940-43), мозаичные портреты учёных для нового здания МГУ им. М. В. Ломоносова (1947-53). Преподавал во Вхутеине (1928-30) и др. учебных заведениях. Живопись Дейнеки (особенно периода ОСТа) оказала влияние на творческие поиски художников « сурового стиля ».

ДЕКOР(от лат. decoro – украшаю), система украшения здания (фасада, интерьера) или изделия. Выступая в единстве с их объёмно-пространственной композицией, декор акцентирует конструктивные элементы или, наоборот, зрительно преобразует конструкцию, внося иные масштабные соотношения, ритм, колорит (декор в виде колонн трёх ордеров зрительно облегчает массивную арочную конструкцию Колизея ; в барочных зданиях обильная лепнина, прерывистые линии карнизов, собранные в пучки колонны придают живописность гладкой стене).

ДЕКОРАТИ?ВНО-ПРИКЛАДНOЕ ИСКУ?ССТВО,создание художественных изделий, имеющих практическое назначение (домашняя утварь, посуда, ткани, игрушки, украшения и др.), а также художественная обработка утилитарных предметов (мебели, одежды, оружия и т. д.). Мастера декоративно-прикладного искусства используют самые разнообразные материалы – металл (бронзу, серебро, золото, платину, различные сплавы), дерево, глину, стекло, камень, текстиль (натуральные и искусственные ткани) и др. Изготовление изделий из глины называют керамикой, из драгоценных металлов и камней – ювелирным искусством .

Подвеска с пчёлами. Золото. 16 в. до н. э. Остров Крит. Археологический музей. Ираклион

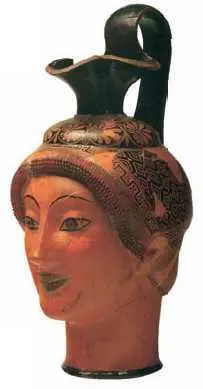

В процессе создания художественных произведений из металла используются техники литья, ковки, чеканки, гравирования; текстиль украшают вышивкой или набойкой (на ткань накладывают покрытую краской деревянную или медную доску и ударяют по ней специальным молотком, получая отпечаток); деревянные предметы – резьбой, инкрустациями и красочными росписями. Роспись керамической посуды называют вазописью .

Харин. Фигурная ойнохойя в виде женской головы. Кон. 6 в. до н. э. Древняя Греция. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Декоративно-прикладные изделия должны быть прежде всего удобны в использовании и красивы. Они создают предметную среду вокруг человека, воздействуя на его душевное состояние и настроение. Произведения декоративно-прикладного искусства рассчитаны на восприятие и зрением, и осязанием, поэтому выявление красоты фактуры и пластических свойств материала, искусность обработки играют в нём важнейшую роль. В форме вазы, игрушки, предмета мебели, в системе их украшений мастер стремится выявить прозрачность стекла, пластичность глины, теплоту дерева и текстуру его поверхности, твёрдость камня и естественный рисунок его прожилок. При этом форма изделия может быть как абстрактной, так и напоминать цветок, дерево, фигуру человека или животного.

Часы-колесница. Бронза, фарфор. 18 в.

В украшениях широко применяются различные орнаменты . Часто именно декор превращает бытовой предмет в произведение искусства (хохломская чаша простой формы, расписанная яркими узорами по золоту; платье скромного фасона, украшенное вышивкой или кружевами). При этом очень важно, чтобы орнаменты и фигуративные изображения не противоречили форме изделия, а выявляли её. Так, в древнегреческих вазах узорные полосы отделяют тулово (центральную часть) от ножки и горловины, роспись тулова подчёркивает его выпуклость.

П. Беренс. Лампа. 1902 г.

Декоративно-прикладное искусство существует с глубокой древности. Художественные изделия тесно связаны с бытовым укладом и обычаями определённой эпохи, народа или социальной группы (дворян, крестьян и т. д.). Уже первобытные мастера украшали резьбой и узорами посуду, изготавливали примитивные украшения из звериных клыков, раковин и камней. В этих предметах воплотились представления древних людей о красоте, о строении мира и о месте человека в нём. Традиции древнего искусства продолжают жить в фольклоре, в изделиях народных промыслов . В дальнейшем выделяется утварь для исполнения священных обрядов и предметы роскоши, призванные подчеркнуть богатство и властную силу своих владельцев. В этих изделиях использовались редкие, драгоценные материалы и богатый декор. Развитие промышленного производства в 19 в. позволило создавать произведения декоративно-прикладного искусства для массового потребителя. При этом замысел, эскиз росписи, форма для изготовления и т. д. принадлежали крупным мастерам, а готовые изделия тиражировались работниками фабрик и заводов ( шпалеры по эскизам известных мастеров, изделия фарфоровых заводов и т. д.). Применение промышленных технологий положило начало искусству дизайна .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: