Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 2. Д-К (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

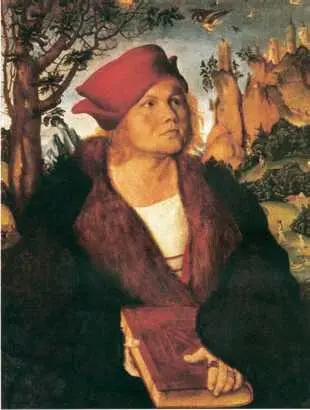

КРAНАХ(cranach) Лукас Старший (1472, Кронах, Верхняя Франкония – 1553, Веймар), немецкий живописец и график эпохи Северного Возрождения . Родился в семье художника. Учился, вероятно, у отца. В 1500-04 гг. работал в Вене, где сблизился с кружком гуманистов и испытал влияние А. Дюрера . В 1505 г. по приглашению курфюрста Саксонского Фридриха Мудрого переехал в его резиденцию Виттенберг и открыл мастерскую. Неоднократно избирался в муниципальный совет; в 1537 г. был правящим бургомистром города. В 1509 г. посетил Нидерланды. В 1550-52 гг. жил в Аугсбурге, в 1552-53 гг. – в Веймаре. Участвовал в движении Реформации в Германии. Был близким другом идеолога протестантизма (лютеранства) М. Лютера; неоднократно писал портреты его самого и членов его семьи (наиболее известен гравированный портрет Лютера 1521 г., разошедшийся огромным тиражом по всей Германии).

Л. Кранах Старший. «Венера и Амур». 1509 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Ранние произведения, написанные в Вене, отличает свежесть замысла, поэтичная проникновенность в изображении природы и человека («Отдых на пути в Египет», 1504; «Портрет Иоганнеса Куспиниана», 1502-03). Его работы сыграли значительную роль в сложении т. н. дунайской школы (А. Альтдорфер, В. Хубер и др.). В Виттенберге Кранах писал большие алтарные композиции («Алтарь св. Екатерины», 1506; «Княжеский алтарь», 1510), картины на мифологические («Венера и Амур», 1509; «Нимфа источника», 1518; «Источник молодости», 1546) и религиозные («Мадонна с Младенцем», ок. 1527 г.) сюжеты. Независимо от сюжета, художник выражал в картинах свой идеал женской красоты. Его Венеры, нимфы и Мадонны – белокурые или рыжеволосые улыбающиеся красавицы с раскосыми глазами. Их удлинённые фигуры хрупки и подчас манерно изогнуты. Эти черты сближают искусство Кранаха с традициями поздней готики и в то же время предвосхищают маньеризм . В последние годы жизни художника производство картин и гравюр в его мастерской было пущено на поток; многие произведения создавались с участием сыновей и учеников. Вместо подписи Кранах помещал на них знак в виде крылатого дракона (в 1508 г. художнику был пожалован герб с изображением этого фантастического животного).

Л. Кранах Старший. «Портрет Иоганнеса Куспиниана». 1502-03 гг. Частное собрание

После смерти Кранаха его мастерская перешла к сыну Лукасу Кранаху Младшему. В Веймаре сохранился дом художника; в Дворцовом музее – галерея Кранаха.

КРЕМЛЬ,кром, до 14 в. детинец, центральная часть древнерусских городов, обнесённая крепостными стенами с башнями; комплекс оборонительных, дворцовых и церковных сооружений. Крепости возводили на возвышенных местах, обычно на берегу реки или озера. Кремль был ядром города, определял его силуэт и планировку. Внутри него находились соборы, княжеский дворец, дворы бояр и духовенства. Стены вокруг кремля первоначально были деревянными (между двумя рядами частокола насыпали землю вперемешку с камнями). Каменные и кирпичные стены начали строить с 11 в. (в Новгороде с 1044 г., в Старой Ладоге с 1116 г., в Изборске и Пскове с 13 в.). Великолепный архитектурный ансамбль кон. 15-17 в. представляет собой Московский Кремль.

Псковский кремль. 13-17 вв.

Псковский кремль. Стены и башни. 13-15 вв.

КРЕМЛЬ МОСКOВСКИЙ,см. Московский Кремль.

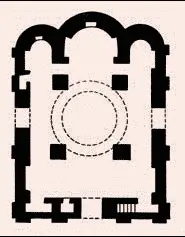

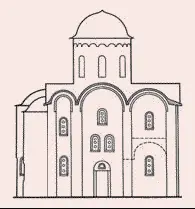

КРЕСТOВО-КУ?ПОЛЬНЫЙ ХРАМ,основной тип восточнохристианского храма, сложившийся в Византии и унаследованный архитектурой Древней Руси. Представляет собой квадратное в плане здание, внутри которого два пересекающихся рукава, перекрытых сводами , образуют крест. В средокрестии (месте пересечения рукавов) находятся четыре вертикальные опоры, соединённые арками . На них опирается купол , воздвигнутый на цилиндрическом (реже многоугольном) барабане . Переходом от арок к цилиндрическому основанию барабана служат паруса (перекрытия в форме вогнутых треугольников, напоминающие по форме надутые ветром корабельные снасти) или тромпы (перекрытия в форме сегмента конуса). Угловые пространства между рукавами креста перекрываются сводами или небольшими куполами. Крестово-купольная система в общих чертах сложилась в Византии в 5 в.; окончательно сформировалась в 9-12 вв. В это время, помимо типичных крестово-купольных построек, возводились храмы с куполом, опирающимся на восемь колонн, на две стены и два столба и т. д. Крестово-купольные храмы могли быть как одноглавыми (с одним куполом; храм Покрова Богородицы на Нерли, 1165), так и многоглавыми (25-главая Десятинная церковь в Киеве, 990-96; 13-главый храм Св. Софии Киевской, 1037; пятиглавые Успенский собор во Владимире, 1189, и Успенский собор Московского Кремля, 1475-79).

Крестово-купольный храм. План

Крестово-купольный храм. Разрез

Успенский собор. 1158-89 гг. Владимир

Центричность крестово-купольного храма, восхождение ввысь его архитектурных объёмов зримо выражали символику здания как воплощения Божественного космоса. С 9 в. в Византии, а позднее на Руси была разработана символика троичности (трёхчастного деления) архитектурных форм и живописного убранства крестово-купольного храма как по вертикали, так и по горизонтали. В западной части храма располагался нартекс (притвор, преддверие), символизирующий землю. За ним следовала основная, центральная часть – наос, или неф (лат. navis – корабль), помещение для молящихся, символически соединяющее небо и землю и уподобленное спасительному судну в греховном житейском море. Третья, алтарная часть – небо, место пребывания Бога. Так же чётко (в отличие от храмов- базилик ) проводилось членение по вертикали, которому строго соответствовала система настенных росписей и мозаичного убранства. Верхняя зона – «небо» – включала в себя купола, своды верхнего уровня и конхи (полукруглые перекрытия) апсид ; здесь находились изображения Христа, Богоматери и ангелов. Вторая зона – паруса (или тромпы) и верхние части стен, на которых помещали изображения ангелов и апостолов. И, наконец, третья зона – более низкие своды и нижние части стен. На столбах располагали строгие фигуры святых мучеников и воинов – «столпов церкви», подающих благой пример и укрепляющих в вере стоящих рядом людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: